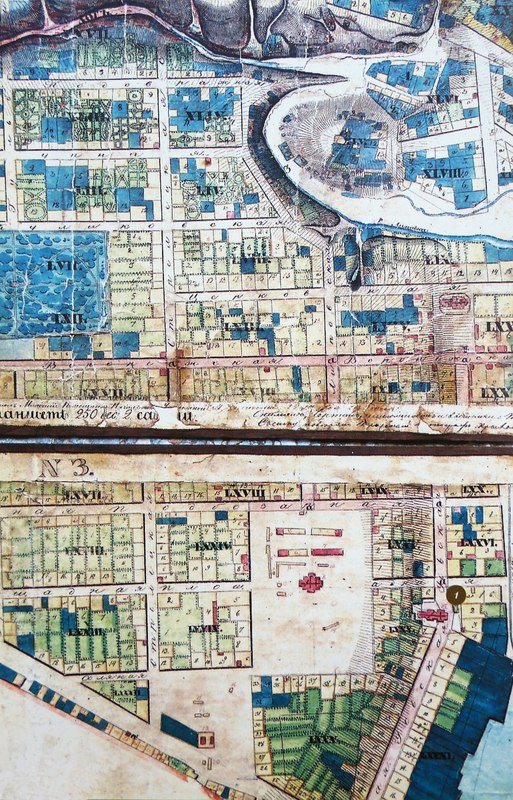

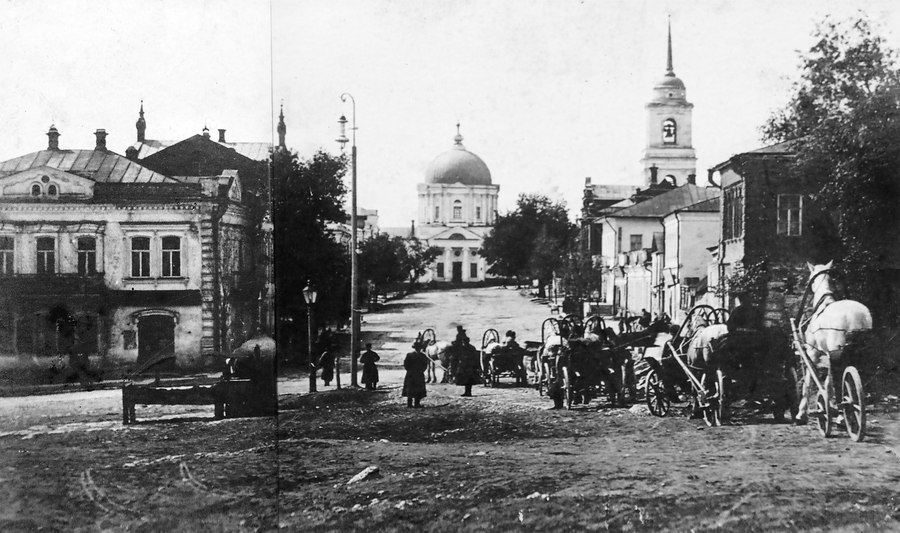

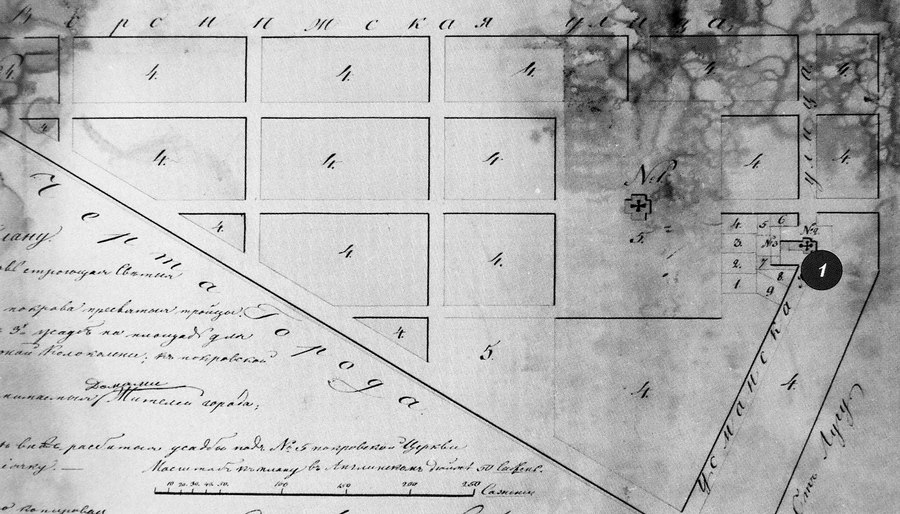

Каменная Покровская церковь располагалась на главной оси Усманской улицы (ныне ул. Фрунзе), в 100 метрах к югу от перекрёстка с улицей Площадной (современная ул. Октябрьская), на месте бывшего деревянного храма св. Димитрия Солунского. Покровский храм начал строиться по благословению Преосвященного Платона (Любарского), епископа Тамбовского и Шацкого, 20 июня 1811 г. [1]

Проект церкви был выполнен архитектором А.И. Мельниковым и напоминает его же постройку в монастыре г. Мстиславля [2]. Уже в следующем 1812 г. была построена тёплая двусветная трапезная церковь. Длина здания составляла 7,5 сажени, ширина — 4, высота — 3,5 сажени [3]. В построенной трапезной церкви в том же году был освящён престол во имя святого великомученика Димитрия Солунского, перенесенный из старого деревянного храма. Поскольку храмовая часть строилась ещё несколько лет, то все это время церковь именовалась Димитриевской, по действующему придельному престолу во имя св. Димитрия Мироточивого в трапезной. Штат нового храма составили священно- и церковнослужители Димитриевской церкви, среди которых два священника — Борис Аврамов и Флегонт Максимов.

В 1819 г. в отчете дирекции Липецких минеральных вод, архитектор которой А. Славинский контролировал застройку города, говорилось: «Строящаяся во 2-й части города Димитриевская церковь вчерне почти уже окончена, остаётся только покрыть оную железом» [4]. Окончательно строительство храмовой части было завершено в 1827 г. устройством трёхъярусного иконостаса [5]. В том же году освящён главный престол новопостроенной церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы — одного из самых почитаемых праздников на Руси, установленного святым князем Андреем Боголюбским около 1164 г.

Кроме Димитриевского придельного алтаря в трапезной Покровского храма был устроен ещё один придел — во имя святых бессребреников Космы и Дамиана.

Через несколько лет после окончания строительства храма клир и прихожане с помощью благотворителей приступили к построению колокольни, для чего был составлен проект оной и отправлено прошение архиерею. В ответ на это 10 апреля 1833 г. получен указ из Тамбовской духовной консистории от 29 марта 1833 г. по делу, рассмотренному 16 октября 1832 г. «Касательно устроения г. Липецка при Покровской церкви вновь каменным зданием колокольни учинить в <…> скорейшем времени исполнение» [6].

Этому предшествовало рассмотрение проекта на сооружение колокольни Покровской церкви в Департаменте путей сообщения и публичных зданий МВД, который в своём отношении от 13 февраля 1833 г. сообщил: «Комиссией проектов и смет 7 марта принято решение <…> пристройку, соединяющую церковь с колокольнею, следует возвести после окончания построения колокольни, ибо при столь огромном сооружении необходимо должно ожидать осадку» [7].

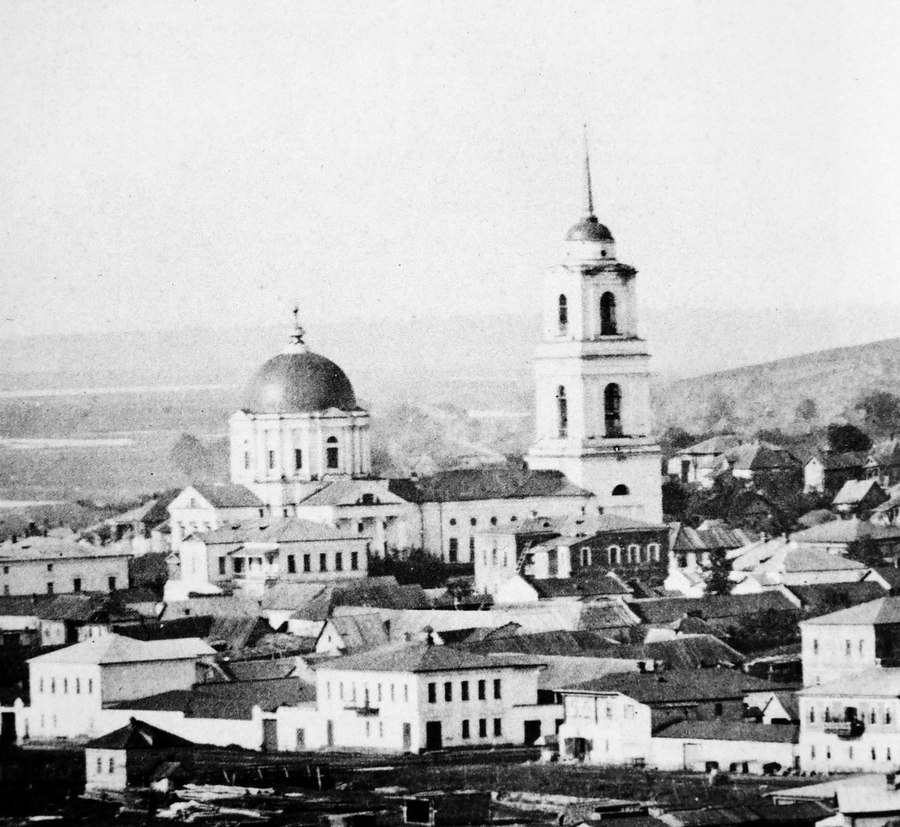

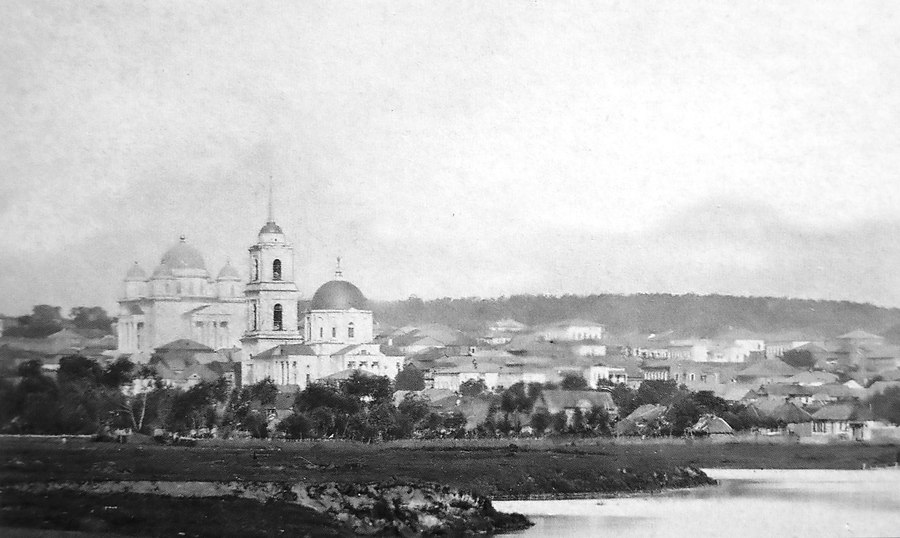

По составленному проекту, к трапезной части Покровского храма в 1834-1839 гг. была пристроена каменная трёхъярусная колокольня [6]. Выполненная в строгом классическом стиле, она украсила храм, сделав его одной из архитектурных доминант «нижней» части Липецка. Прямоугольные в плане первый и второй ярусы колокольни были украшены полуколоннами, третий ярус — пилястрами, обрамлявшими звоны. Низкий круглый в плане четвёртый ярус с небольшими круглыми окнами был перекрыт куполом и увенчан высоким шпилем. Высота колокольни с крестом составляла 25,5 сажени. На колокольне располагалось семь колоколов, самый большой из которых весом 184 пуда 10 фунтов, отлитый в 1842 г., второй — 50 пудов 3 фунта, отлитый в 1882 г., третий — 25 пудов, отлитый в 1859 г., четвертый — 10 пудов, отлитый в 1774 г. [9]

Окончательный свой вид Покровская церковь приняла в 1900 г., когда к ней были пристроены два тамбура для боковых дверей.

По сохранившемуся описанию храма, составленному в 1911 г., и немногочисленным фотографиям можно составить себе представление о том, как выглядела Покровская церковь перед революцией 1917 г. В плане храм представлял собой крест размером 11,5×11,5 сажени, высота его составляла 15 саженей. Храмовая часть двухъярусная, перекрытая сферическим куполом с барабаном и главкой. Главка и крест храма были вызолочены. Северный и южный входы украшены четырёхколонными портиками, а барабан второго яруса — колоннами, стоящими в простенках между окон. Наружный фасад Покровской церкви был обработан рустом.

Иконостас главного алтаря храма трёхъярусный, с деревянной вызолоченной резьбой и увенчанный таким же крестом. Престол в главном Покровском алтаре был изготовлен из липового дерева, там же находился выполненный на холсте образ Распятого Спасителя в золочёной раме с резными украшениями [10].

Святые антиминсы престолов храма были заново священнодействованы: Покровского алтаря — 23 апреля 1887 г. за подписью Преосвященного Виталия, епископа Тамбовского и Шацкого, придельных алтарей — 21 сентября 1850 г. и 16 февраля 1904 г. [11]

Далее приводится подробное описание внутреннего убранства Покровского храма, увидеть которое воочию нам уже не суждено…

«В главном алтаре на горнем месте упомянутый образ Спасителя, распятого на кресте <…> Пред жертвенником образ Рождества Христова, написанный на холсте, в вызолоченной гладкой раме и образ Благовещения Пресвятой Деве Марии <…> В алтаре на южной стене небольшой образ св. бессребренников Косьмы и Дамиана написан на доске масляными красками.

На западной стене небольшой же образ св. Димитрия Ростовского на доске написан масляными красками. В 1-ом алтаре трапезной церкви на горнем месте образ Спасителя, молящегося в саду Гефсиманском, написан масляными красками на полотне в вызолоченной гладкой раме. Пред жертвенником образ Воскресения Христова написан на доске масляными красками, края обложены серебром. Второй Божией Матери с Младенцем, венец на них из серебра, в киоте за стеклом. Третий — «Всех скорбящих радости», написана на доске масляными красками <…> четвёртый образ Божией Матери Смоленской, написан на доске масляными красками.

Во 2-м алтаре на горнем месте на полотне написан масляными красками образ Распятия Иисуса Христа с предстоящими <…> Пред жертвенником 1-й образ Божией Матери Знамения, на ней и на Предвечном Младенце венцы серебряные. Второй — Косьмы и Дамиана, написан масляными красками на доске. Третий — Покрова Пресвятый Богородицы, написан на доске масляными красками, риза серебряная. Четвёртый — св. Чудотворца Черниговского архиепископа Феодосия написан на доске масляными красками.

Предалтарный иконостас. В главной церкви предалтарный иконостас трёхпоясный деревянный столярной работы с резьбой, весь вызолочен по полименту. Царские двери деревянные столярной работы с резьбой, вызолочены по полименту. В них вставлены написанные на полотне масляными красками 1 — Божия Матерь, 2 — Архангел Гавриил, 3 — евангелисты: Матфей и Марк, 4 — Лука и Иоанн.

В нижнем поясе иконостаса с правой стороны Царских врат иконы: Спасителя, сидящего на престоле, в южной двери Архангела Михаила и св. Николая. С левой стороны Царских врат иконы: Божией Матери с Предвечным Младенцем, в северной двери св. великомученика Георгия и преподобного Сергия Радонежского.

В среднем поясе иконостаса над Царскими вратами икона Тайной Вечери, от неё с правой стороны поясные иконы Марии Магдалины, св. Василия Херсонского и Параскевы Пятницы, преподобных Антония и Феодосия Печерских. С левой стороны Марии Египетской, св. князей Бориса и Глеба, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

В верхнем поясе над Царскими вратами икона Воскресения Христова, от неё с правой стороны иконы в рост царя пророка Давида, великомученицы Варвары и благоверного князя Александра Невского. С левой стороны пророка Исайи, великомученицы Екатерины, св. равноапостольного князя Владимира.

В самом верху иконостаса над иконою Воскресения Христова икона Господа Саваофа. Иконостас завершается деревянным резным вызолоченным крестом, который окружен вызолоченным сиянием, сделанным из дерева.

Иконы в прочих местах главной церкви: с правой стороны предалтарного иконостаса у колонн в деревянной раме столярной работы с резьбою, вызолоченной по полименту, икона Покрова Пресвятыя Богородицы, пред нею икона преподобного Серафима Саровского Чудотворца <…> Далее от иконы Покрова у стены в таковой же раме икона Крещения Господня писана на холсте <…> далее у простенка <…> икона большого размера, изображающая Иисуса Христа, приведённого на распятие <…> Близ южной двери у стены в таковой же раме икона, изображающая Христа Спасителя пред судом Пилата.

С левой стороны у колонны икона восхождение Божией Матери на небо. У стены «Введение во храм». Против иконы Восхождения Божией Матери икона Успение Божией Матери <…> Риза серебряная <…> У простенка икона «Поклонение пастырей» и близ северных дверей икона Симеона Богоприимца. С другой стороны северных дверей Распятие Иисуса Христа <…> Иконы в главной церкви с правой стороны (при входе) — икона Владимирской Божией Матери. Около неё с правой стороны на стене <…> «Успение Божией Матери», св. Гермогена, Божией Матери «Тихвинская», икона Божией Матери «Знамение» — риза серебряная, икона Божией Матери, св. Гермогена, преподобной Анны Кашинской, преподобного Серафима, Божией Матери. Все упомянутые иконы написаны масляными красками, в деревянных киотах за стеклом. На левой стороне у входа в главную церковь икона преподобного Серафима <…> около неё икона св. Павла Новаго <…> риза серебряная вызолочена.

Иконостас в трапезе. Предалтарый иконостас в приделе св. великомученика Димитрия двухпоясный деревянный столярной работы. Окрашен масляной краской белого цвета, украшен вызолоченною по полименту резьбою <…> над Царскими вратами изображение голубя — Св. Дух, вырезанное из дерева, выше него деревянный шар, на котором утверждён Св. Крест, деревянный, вызлащенный, окружён резьбою, гирляндою и сиянием <…> по обоим сторонам креста резные Ангелы вызолоченные. Выше креста образ Тайной Вечери <…> На самом верху иконостаса образ Воскресения Христова. С правой стороны Царских врат в нижнем поясе написаны иконы в рост на деревянных досках масляными красками … Спаситель, св. великомученик Димитрий, три Святителя — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст… Пред нею на аналое лежит икона двунадесятых праздников. С левой стороны Божия Матерь «Всех скорбящих радость», Иоанн Предтеча, св. Николай… В верхнем поясе иконы овальной формы, небольшие, написаны на досках. С правой стороны Царских врат следующие: «Явление Аврааму Бога и двух ангелов» <…> «Рождество Христово», «Введение во храм Пресвятой Богородицы». С левой стороны перенесение мощей св. Николая, торжественный «Вход Иисуса Христа в Иерусалим» и «Вознесение Иисуса Христа на небо».

Предалтарный иконостас св. великомученика Димитрия имеет с левой стороны так называемую полу двухпоясную <…> в ней в нижнем поясе написаны на досках в рост <…> с правой стороны северной двери, на одной доске Иоанн Воин и св. Димитрий, на двери Архангел Михаил, с левой стороны двери Владимирския Божия Матерь, на одной доске св. муч. Флор и Лавр и на одной доске св. муч. Антоний и Власий. В верхнем поясе <…> небольшие овальной формы <…> на деревянных досках <…> Открытие мощей св. Димитрия, Покрова Богородицы, Захарий и Елизавета, «Снятие Спасителя со Креста», преподобный Артемий, «Воздвижение Креста» и «Воскресение Христово».

Предалтарный иконостас в приделе св. безсребреников и чудотворцев Косимы и Дамиана <…> совершенно одинаков с иконостасом св. Димитрия… С правой стороны Царских врат <…> Преображение Господне, св. безсребреники и чудотворцы Косьма и Дамиан, св. Митрофан Воронежский. С левой стороны — Тихвинская Божия Матерь, в северной двери Архангел Рафаил, Апостолы Пётр и Павел. Против них икона св. Питирима Тамбовского чудотворца… В верхнем поясе <…> овальной формы <…> с правой стороны Царских врат «Взятие Илии на небо», Нерукотворный образ, «Крещение Господне». С левой стороны «Усекновение главы Иоанна Предтечи», «Успение Божией Матери», «Сретение Господне».

Предалтарный иконостас св. бессребреников имеет также с правой стороны полу <…>

Иконы в ней следующие: Иоанн Богослов и пророк Илия, на южной двери Архангел Гавриил, Казанская Божия Матерь, Параскева и Евдокия, Екатерина и Варвара. Около дверей из придельной церкви в главную и над ними поставлен небольшой двухпоясный иконостас… в нижнем поясе с правой стороны дверей св. Тихон, с левой стороны св. Александр Невский. Во втором поясе иконы полуовальной формы Божия Матерь «Неопалимая купина», Казанская Божия Матерь, «Споручница» Божия Матерь, Иверская Божия Матерь. В самом верху «Воскресение Христово».

Иконостасы трапезной церкви отделяются от предстоящих <…> чугунной бронзированной решёткой. Таковые же решётки ограждают и клиросы. В трапезной церкви на правой стороне около иконостаса икона Спасителя в рост <…> на деревянной доске, риза на ней серебряная, венец серебряный вызлащенный. Далее на этой же стороне стен икона Владимирской Божией Матери <…> риза серебровызлащенная, св. Архангела Михаила…

На левой стене около иконостаса икона Покрова Божией Матери <…> Риза серебряная с позолоченным венцом… Далее на этой же стене икона Божией Матери «Всех скорбящих радость» <…> около неё икона Козельщанской Божией Матери.

Свод трапезной церкви в середине поддерживается двумя четырёхугольными столбами. На правом столбе икона Покрова Пресвятыя Богородицы <…> на доске, риза серебряная, против неё икона св. Апостола Иоанна Богослова <…> У левого столба поясная икона св. Николая Чудотворца написана на доске <…> Против неё на левой стороне икона великомученика Пантелеймона <…> на доске <…> риза серебряная, св. Николая, Патриарха Гермогена <…> на доске, Иосафа Белгородского <…> на доске. У правой арки образ Предтечи в рост <…> на доске <…> риза серебряная, венец серебряный вызлащенный <…> против этой иконы на правой стене икона Новоявленной Божией Матери. У левой арки образ св. Николая <…> на доске <…> риза серебряная, митра из стразовых камней. Над ней икона Сергия Радонежского…

В куполе главной церкви написано изображение Покрова Божией Матери <…> в простенках оконных ниже купола изображены 12 апостолов, ниже их по склонам («парусам») над столбами, поддерживающими в 4-х местах свод, изображены 4 евангелиста…» [12]

А вот как писали о Покровской церкви очевидцы в середине XIX в.: «…в византийском вкусе построена, просторная и красивая» [13]; в начале XX в.: «Церковь имеет величественный вид снаружи и внутри <…> стены расписаны художественными картинами и украшены изящными орнаментами. Иконостасы в храме трехъярусные, украшенные хорошими иконами…» [14]

С историей Покровской церкви связан один из редких в дореволюционное время случаев святотатства по отношению к храму. В ночь на 11 августа 1908 г. некий житель Липецка забрался в Покровскую церковь и пытался ограбить её ризницу. При попытке задержать преступника прибывшими полицейскими он был ранен и осквернил своей кровью святой престол левого придельного алтаря. Поэтому было принято решение о полном повторном освящении придела, которое и состоялось 28 октября того же года.

Главной святыней Покровского храма считались местночтимая Владимирская икона Божией Матери в дорогой сребропозолоченной ризе, а также Евангелия, изданные в 1691, 1763 и 1796 гг. Евангелие 1796 г. было обложено позолоченным серебром и осыпано стразовыми камнями, Евангелие 1763 г. украшено серебряными накладками.

В 1846 г. прихожанка Покровского храма Мария Петровна Неверова пожертвовала более 557 руб. для устройства серебряной ризы на почитаемую верующими икону Божией Матери «Всех скорбящих радость» [15].

В начале XX в. в ризнице храма было несколько ценных предметов церковной утвари — три серебряных напрестольных креста, три серебряных потира, 2 серебряных ковшика, серебряные дарохранительницы — 1 большая и 2 малых, ковчег серебряный с эмалью, кадило серебряное.

При храме действовала библиотека, насчитывавшая 81 том. Хранились копии с метрических книг прежней церкви св. Димитрия Солунского, начиная с 1780 г. Церковь отапливалась четырьмя изразцовыми и одной утермартовской печами.

В 1848 г. в приходе Покровской церкви состояло 314 дворов с 1275 душами мужского и 1343 женского пола. Перед революцией в приход помимо городских жителей, входили крестьяне Диконской слободы, деревень Малое Дикое и Коровино, всего 2080 мужчин и 2219 женщин [16].

В 1910 г. причту принадлежало 77,5 дес. полевой земли, а в 1916 г. — 134 дес. 1800 квадратных саж. земли, из них 49 дес. 1800 саж. находились в двух верстах от храма и были отведены храму крестьянами Диконской слободы и деревни Коровино на содержание причта, а 85 дес. находились в 50 верстах от церкви и были пожертвованы липецким купцом И.С. Русиновым в пользу церкви и причта, а частью, и бедных города. Вся земля приносила в год до 2100 рублей дохода [17].

Действующая при Покровском храме церковно-приходская «смешанная» (в ней обучали и мальчиков и девочек) школа была открыта в 1892 г. [18] Правда, инспектировавший в 1894 г. церкви г. Липецка Преосвященный Александр, епископ Тамбовский и Шацкий, нашел все церковно-приходские школы города удовлетворительными, кроме школы Покровской церкви, которая в отношении знаний учениками Закона Божия и умения стройно петь церковные песнопения и молитвы, «оказалась хуже других» [19]. Видимо, положение было постепенно исправлено, и 18 августа 1899 г. храм посетил епископ Тамбовский Георгий, который осмотрел церковно-приходскую школу и нашел её в образцовом состоянии [20].

До 1911 г. школа располагалась в наёмной квартире, «просторной светлой и чистой». Затем под неё была приспособлена каменная церковная караулка, которую в 1915 г. надстроили вторым этажом из дерева, обложив его кирпичом [21]. На первом этаже его находилось помещение для сторожей, вход и раздевалка школы, на втором — сама школа.

В 1916 г. в церковно-приходской школе при Покровском храме обучались 25 мальчиков и 22 девочки [22]. Библиотека в школе насчитывала 144 тома. Заведующим и законоучителем школы в это время был настоятель Покровского храма Павел Петрович Израильский, законоучителями — священник Алексей Александрович Жданов и псаломщик Косьма Степанович Филадельфийский, учителями — псаломщик Павел Андреевич Вяжлинский и Лидия Ивановна Перелыгина [23].

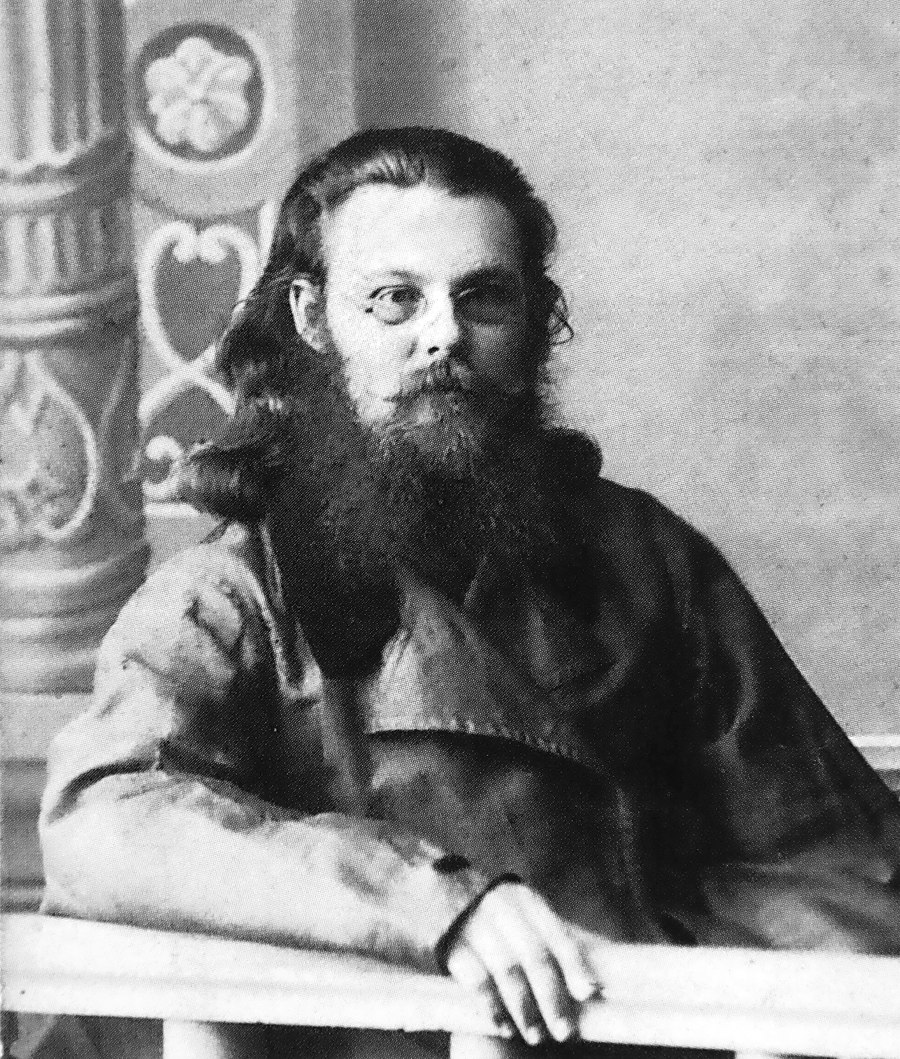

Штат Покровского храма перед революцией составляли два священника, диакон и два псаломщика. Почти 40 лет священствовал в Покровской церкви Михаил Иванович Платонов. Он родился в 1840 г. в семье священника Богословской церкви с. Головщино Липецкого уезда Ивана Григорьевича Платонова. Окончил Тамбовскую духовную семинарию в 1862 г., после чего учительствовал в Сокольской сельской школе, а в 1864 г. был рукоположен в священника в с. Екатеринино Козловского уезда. В 1875 г. переведён к Покровской церкви г. Липецка, в которой прослужил до 1912 г., последние десять лет — в качестве настоятеля. С 1881 г. о. Михаил состоял законоучителем Диконского сельского училища, с 1894 г. — заведующим и законоучителем церковно-приходской школы при Покровском храме. За свои пастырские и педагогические труды о. Михаил был награжден набедренником (1867 г.), скуфьёй (1881 г.), камилавкой (1890 г.), наперсным крестом (1899 г.). Он пользовался авторитетом и уважением и среди липецкого городского духовенства, которое выбрало его своим духовником в 1897 г. [24]

Но более всех прослужил в Покровской церкви вначале пономарём, а затем псаломщиком Иван Фёдорович Орлов, сын дьячка с. Ивановка, Лодыгино тож Липецкого уезда. С 1851 по 1910 г. состоял он в штате храма. В 1901 г. за 50-летнюю безупречную и «отличную службу» Иван Фёдорович Орлов был «Высочайше награждён» золотой медалью на аннинской ленте [25]. С 1896 г. десять лет прослужил в храме в должности диакона Иван Михайлович Рощин, рукоположенный в 1906 г. в священника с. Хрущёвка Липецкого уезда.

Более 30 лет состоял церковным старостой при Покровском храме личный почётный гражданин Павел Алексеевич Котельников, много трудов и собственных средств положивший на благоукрашение своей приходской церкви. Впервые он был утверждён ктитором храма в 1882 г. С тех пор постоянно заботился о Покровском храме и почти каждый год сам жертвовал крупные суммы на приобретение утвари, ремонтные и отделочные работы, устройство киотов для икон и т. д. Так, в 1887 г. он приобрел для храма сребровызолоченный ковчег с эмалевыми украшениями в футляре из палисандра на сумму 1015 руб., в 1889 г. — сребропозолоченную ризу на почитаемую липчанами Владимирскую икону Божией Матери на сумму 895 руб., в 1891 г. — киоты для Владимирской и Скорбященской икон Божией Матери на сумму 900 руб., в 1897 г. произвёл работы по промывке, ремонту и золочению иконостасов, ремонту и покраске паперти и рам на сумму 1540 руб., в 1902 г. — реставрацию всей настоящей церкви и возобновление в ней живописи на сумму 770 руб. и пр. Радение ктитора П.А. Котельникова о своем приходском храме было отмечено наградой — в 1894 г. ему была «Высочайше пожалована» за полезную службу в должности церковного старосты золотая медаль «За усердие» на Станиславской ленте [26].

После 1917 г. наступили новые времена и возобладало совсем другое отношение к храмам. При советской власти церквям не жертвовали святыни и богатые дары, а заставляли священнослужителей сдавать богатую церковную утварь на нужды богоборческого государства. В 1922 г. представителями новой власти была составлена опись предметов Покровской церкви из серебра и золота, включившая 67 наименований. Среди них особенно выделялись икона Воскресения Христова с обложенными серебром краями, образ Божией Матери с Младенцем с сереб-ряными венцами [27]. В том же году из храма была изъята серебряная утварь весом 1 пуд 4 золотника 6 долей на сумму 10.560.000 рублей [28]. Прихожане просили возвратить изъятые из храма ковчег, сосуд, ковш и одну из риз, но, по всей видимости, безуспешно [29].

В начале 1930-х гг. власти, по сути, закрыли Покровский храм, негласно запретив проводить в нём богослужения. Официальное же решение президиума горсовета о закрытии Покровской церкви последовало только 7 мая 1932 г. А в документах 1932-1933 гг. церковь упоминается уже как предназначенная к сносу [30]. Это кощунственное деяние состоялось, по-видимому в 1934 или 1935 г., так как в 1936 г. из кирпича сломанного Покровского храма строилась городская баня [31]. Теперь уж нет давно и бани, а на месте, где некогда стоял прекрасный храм, — шумная городская магистраль.

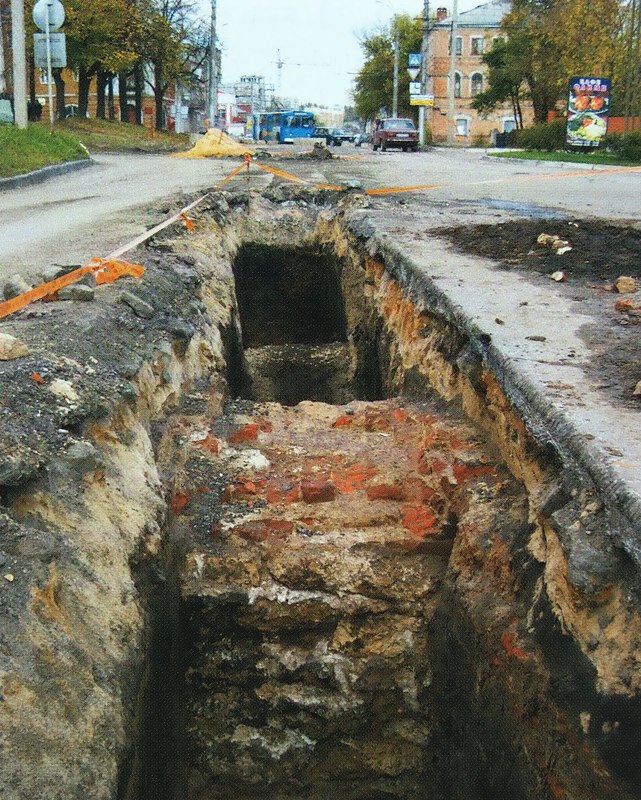

В 1994 г. во время прокладки газопровода по ул. Фрунзе были вскрыты и разрушены фундаменты северной и южной стен Покровской церкви. Они залегали на глубине 70 см от поверхности. Ширина фундамента составляла 1,2 метра. Верхняя часть — 5-7 рядов краснокирпичной кладки, ниже лежали тёсаные блоки известняка. Рядом с фундаментом, на глубине 180 см от поверхности, были вскрыты погребения некрополя церкви св. Димитрия Солунского. Найдено и массовое перезахоронение в виде коллективной могилы, которое, по всей вероятности, было совершено во время строительства фундаментов Покровской церкви. После этого ещё несколько раз здесь велись земляные работы, в ходе которых разрушались фундаменты Покровской церкви и захоронения XVIII в. Последний раз — в 2003 г., когда вновь были вскрыты фундаменты трапезной части Покровского храма и захоронения второй — третьей четверти XVIII в., окружавшие в то время деревянную церковь св. Димитрия Солунского.

Вековые традиции нашего народа заставляют нас как можно скорее решить вопрос о сооружении на месте этих двух липецких храмов часовни.

СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Священники:

Хавский Стефан Григорьевич — 1828-1861

Песков Дмитрий Борисович — 1828-1858

Песков Семён Дмитриевич — 1859-1901

Трескин Пётр Павлович — 1862-1875

Трескин Павел Васильевич — уп. 1875

Платонов Михаил Иванович — 1875-1912

Жданов Алексей Александрович — 1901-1918

Израильский Павел Петрович — 1912-1922

Диаконы:

Васильев Семён —1828-1832

Троицкий Матвей Стефанович — 1833-1870

Каменский Василий Яковлевич — 1867-1887

Соколов Гавриил Степанович — 1887-1890

Талинский Пётр Сергеевич — 1890-1896

Рощин Иван Михайлович — 1896-1906

Бобров Николай Ильич — 1906-1913

Орлов Леонид — 1913-1918

Дьячки:

Лаврентьев Антон —1828-1850

Фролов Михаил Андреевич — 1828-1862

Богословский Иоанн Алексеевич — 1867-1870

Лукин Николай Фёдорович — 1865-1875

Мароновский Иван Алексеевич — 1859-1862

Пономари:

Вакхов Андрей —1828-1845

Илларионов Пётр — 1828-1862

Голубев Георгий Михайлович — 1845-1850

Орлов Иван Фёдорович — 1851-1875

Каменский Василий Яковлевич — 1859-1866

Псаломщики:

Платонов Семён —1870-1873

Щёголев Семён Иванович — 1873-1875

Лукин Николай Фёдорович — 1875-1907

Орлов Иван Фёдорович — 1875-1910

Филадельфийский Козьма Степанович — 1875-1918

Вяжлинский Павел Андреевич— 1910-1913

Венцов Владимир Иванович — 1914-1918

Примечания:

1. РГИА. Ф.1293. Оп.168. Д.35. Л.1; ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.59.

2. Тубли М.П. Авраам Мельников. — Л., 1980. С.86.

3. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.59.

4. РГИА. Ф.1297. Оп.56. Кн.50. Д.108. Л.188.

5. ТЕВ. 1911. №15-16. С.845.

6. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.50. Л.146.

7. РГИА. Ф.199. Oп.1. Д.382. Л.266-267.

8. РГИА. Ф.1483. Оп.4. Д.319. Л.3.

9. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.59об.; Д.165. Л.11-12об.

10. ТЕВ. 1911. №15-16. С.845.

11. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.59-72.

12. Там же. Л.59-64.

13. Леопольдов А. Очерки Липецка // ТГВ. 1858. №34. С.197.

14. ТЕВ. 1911. №15-16. С.845.

15. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.12. Л.23-25.

16. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.39.

17. Там же. Л.37; Д.2275. Л.22.

18. ГАТО. Ф.181. OП.1. Д.1808. Л.265об.

19. ТЕВ. 1894. №42. С.1075-1076.

20. ТЕВ. 1899. №40. С.1033-1035.

21. ГАТО. Ф.181. Оп.1. Д.2318. Л.37-39.

22. Там же. Д.2275. Л.23.

23. Справочная книжка и адрес-календарь Тамбовской губернии на 1915 год. — Тамбов, 1915. С.456.

24. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2275. Л.21-22об.

25. Там же. Л.26-27.

26. Там же. Л.28.

27. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.11-12об.; Ф.12. Оп.12. Д.68. Л.94об., 151об.

28. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.60.

29. Там же. Д.163. Л.140.

30. ЛГА. Ф.2. Oп.1. Д.7. Л.87-88.

31. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163.

В статье процитированы материалы книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии»