Троицкая церковь «по своему наружному виду и внутреннему благолепию» по праву принадлежала к самым величественным и красивым храмам не только города Липецка и его уезда, но и всей Тамбовской епархии. Храм находился на Новобазарной площади города, куда в XIX в. переместился городской рынок и где ежегодно 23 апреля проводилась Георгиевская ярмарка [1]. Ныне часть этой площади занимают Коммунальная площадь и улица Барашева, а на месте храма находится футбольное поле стадиона «Металлург».

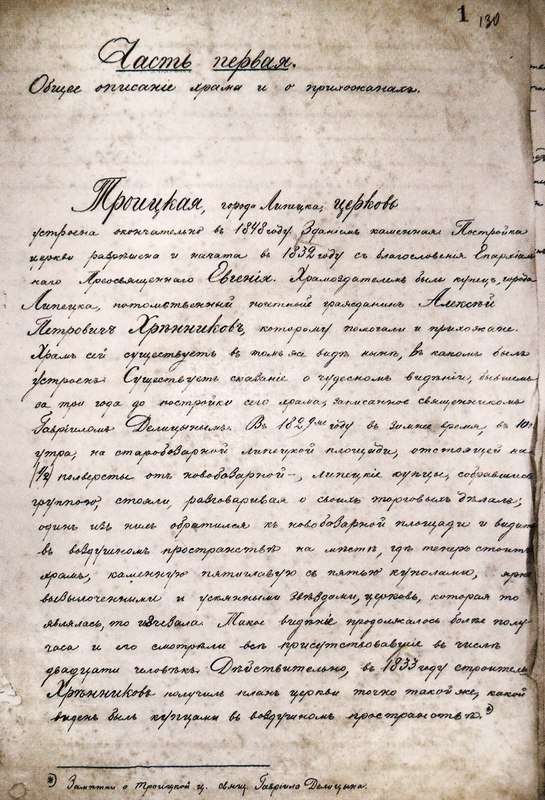

История строительства Троицкой церкви начинается 24 января 1828 г. Липецкий купец Хренников от лица доверителей — липецких купцов и мещан — обратился тогда к епископу Тамбовскому Афанасию с просьбой о дозволении построить «на новой Базарной площади вновь каменным зданием церковь во имя Св. Троицы с двумя приделами, первым — образа Божией Матери «Всех скорбящих радость», и вторым — Рождества честного славного Пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна». Проситель сообщал, что некоторые из доверителей и разные благотворители «пожертвовали суммы до десяти тысяч рублей; сверх того приготовлено двести тысяч кирпича». От лица доверителей он обещал обеспечить церковь необходимым количеством земли, в том числе под кладбище, а также построить дома для причта.

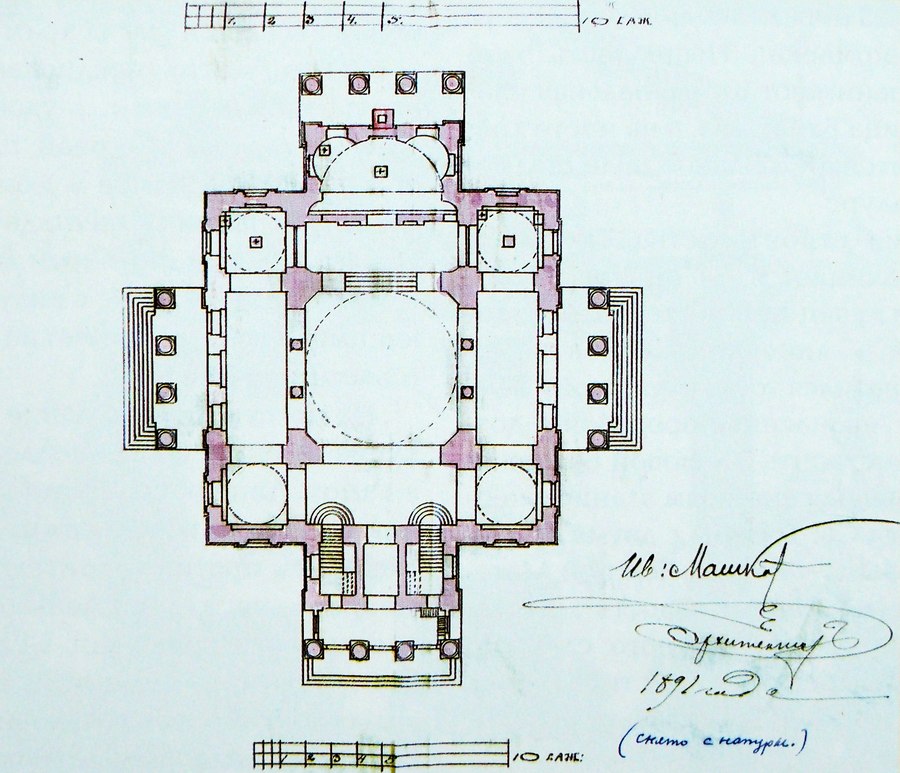

Вместе с прошением были представлены план и фасад храма. Сообщалось, что «место, предполагаемое для построения церкви <…> удобное и способное <…> на торговой площади от обывательских домов в длину восемьдесят, а в ширину шестьдесят сажен, вольнонаёмный питейный дом состоит в 64 саженях, и тот не в виду — за имеющимися выстроенными по плану торговыми лавками».

Но богоугодное желание липецкого купца не сразу нашло поддержку даже в самом Липецке. Некоторые священники соседних городских приходов высказались против строительства нового храма, не желая уменьшения количества своих прихожан, а следовательно, и доходов. Учитывая это обстоятельство, Тамбовская духовная консистория, прежде чем дозволить купцу строительство, просчитала количество дворов в приходах городских церквей. И только найдя их достаточным, 8 января 1830 г. разрешила строительство.

Епископ Тамбовский Евгений отправил доношение об этом в Святейший Синод, которое было получено в ноябре 1830 г. и рассмотрено Синодом 21 января 1831 г. В результате 6 февраля 1831 г. была наложена резолюция: «построить дозволить» и «к Преосвященному Тамбовскому для надлежащего исполнения послать указ».

Предварительно проект необходимо было представить на утверждение в Строительный комитет Министерства внугренних дел. 11 марта чертежи были переданы в Строительный комитет, но не хватало ситуационного плана и привязки на местности. Указом Синода от 24 марта недостающие чертежи были затребованы и получены 22 июня того же года. 20 июля Строительный комитет рассмотрел чертежи и нашел фасад «неблаговидным, а самый план неудобным <…> Вследствие сего оный комитет составил новый проект для построения церкви», выполненный архитектором А.И. Мельниковым в русско-византийском стиле и представленный в Святейший Синод обер-прокурором князем Мещерским [2]. Этот план и был утверждён.

Началу строительства Троицкого храма предшествовал чудесный случай, известный в то время многим жителям города. Зимой 1829 г. в 10 часов утра липецкие купцы и мещане, находившиеся на Старобазарной площади (в полуверсте от Новобазарной, ныне — пл. Революции), в течение получаса наблюдали необычайное явление. То появляясь, то исчезая, в небе ярко сиял позолоченными куполами, усыпанными звёздами каменный пятиглавый храм. И именно на том месте, где позже появилась Троицкая церковь. Свидетелями этого события были около 20 человек, которые, сняв шапки и осеняя себя крестным знамением, благоговейно смотрели на это чудо [3]. Согласно тому же источнику, ничего не знавший об этом видении липецкий купец, потомственный почётный гражданин и купец второй гильдии Алексей Петрович Хренников (родился в бывшем городе Романове в 1788 г., скончался 24 мая 1865 г. в Липецке. — Прим. авт.) и взялся за хлопоты по строительству храма. Хренников вёл торговлю скотом, салом, хлебом, содержал мельницу, получал доход от рощи и распашной земли. В его семье было пять сыновей и две дочери. При этом не обладая большим собственным капиталом и не рассчитывая особенно на скудные пожертвования, Алексей Петрович просил Преосвященного Евгения, епископа Тамбовского, выдать разрешение и план на строительство небольшого храма.

Каково же было удивление Хренникова, когда консистория выдала ему благословенную грамоту Преосвященного Евгения на строительство огромной пятикупольной церкви, к тому же, как оказалось впоследствии, как две капли воды похожей на церковь, явившуюся липчанам в видении 1829 г. Расценив это как промысел Божий, Алексей Петрович ревностно, не жалея трудов своих и средств, принялся за сооружение храма. И вскоре его капитал чудесным образом начал стремительно увеличиваться, что позволило достаточно быстро вести строительные работы [4]. Такова предыстория сооружения Троицкой церкви, изложенная современником этих событий — священником Гавриилом Васильевичем Делицыным, служившим в храме в 1845-1865-х г.

Строительство храма Хренниковым и прихожанами началось в 1832 г. по благословению Преосвященного Евгения. По архитектуре Троицкая церковь очень напоминала построенный Мельниковым в 1830-1836 гг. Рождественский собор в г. Кишинёве. Проект этого собора был выполнен архитектором в 1826 г., а проект Троицкой церкви в г. Липецке, согласно отчёту Академии художеств, Мельников исполнил в 1831 г. [5]

Однако некоторые легенды, бытовавшие в Липецке в XIX — начале XX в., утверждают, что за образец для храма А.П. Хренников взял Троицкую церковь в г. Борисоглебске Тамбовской губернии. По одному из вариантов легенды, купцу приснился сон, в котором он находился в необыкновенном храме. После пробуждения Хренников и решил построить храм, но не знал, как приступить к строительству. Требовался архитектурный план, но он не мог его предоставить строителям, так как видел великолепный храм только во сне. Поэтому и решил он поездить по городам России, надеясь встретить такой же красивый храм. Как утверждали старожилы, Хренников побывал в Борисоглебске и остановил свой выбор на храме Святой Троицы [6].

Для строящейся на Новобазарной площади церкви уже в 1832 г. был назначен штат. А 20 мая т. г. решался вопрос об отмежевании земли для церковного причта «вновь строящейся церкви» [7].

На плане г. Липецка 1834 г. Троицкая церковь показана как строящаяся. Строительство велось несколько лет и за это время сменилось несколько священников, окормлявших новообразованный приход.

К 1840 г. строительство храма было вчерне окончено. На церкви завершалось сооружение глав, начиналась кладка печей и каменных полов из шлифованных плит, работал мраморщик Пётр Тимофеев Пучков. Иконы для иконостасов писал живописец Афанасий Надежин [8].

Основные работы были окончены к 1842 г. и освящены все престолы, за исключением главного. Продолжалась внутренняя отделка: настилание каменных полов, штукатурка под мрамор и украшение интерьеров [9]. К июню 1844 г. был выложен каменный иконостас главного престола. В 1845 г. велась отделка на хорах и лепка карнизов калужским мещанином Яковом Васильевым Сальниковым [10]. Настенные росписи выполнил в 1846 г. художник Пётр Мартынов [11].

Согласно свидетельству того же о. Гавриила Делицына, строитель церкви А.П. Хренников испытывал затруднение в том, кому посвятить престолы, которые предполагалось устроить на хорах с северной и южной стороны. И однажды во сне ему явились Святители Николай Чудотворец и Митрофан Воронежский, которые, осмотрев храм, указали своими жезлами на верх церкви [12]. Так престолы в верхнем этаже были посвящены св. Николаю Чудотворцу (правый), св. Митрофану Воронежскому (левый) и освящены епископом Тамбовским Николаем соответственно 8 и 9 октября 1841 г.13 Посвящение придельного престола святителю Митрофану, епископу Воронежскому, даже учитывая чудесное сновидение Хренникова, не было случайным. Незадолго до этого, в 1832 г., в соседнем Воронеже состоялись торжества по случаю прославления и обретения мощей св. Митрофана, которого издавна почитали и жители Липецка.

Кроме двух придельных престолов на хорах, два престола были устроены слева и справа от главного: справа — во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (освящён в 1839 г.) и слева — во имя Рождества св. Иоанна Предтечи (освящён в 1837 г.) [14] Главный престол был освящен только 28 мая 1848 г. Преосвященным Николаем, епископом Тамбовским, во имя Святой Троицы [15].

Воздвигнутый храм был огромен и красив. Возможно, именно поэтому его часто называли и называют собором. Общая стоимость строительства и отделки храма оценивалась современниками в сумму, равную 190.000 рублей серебром [16].

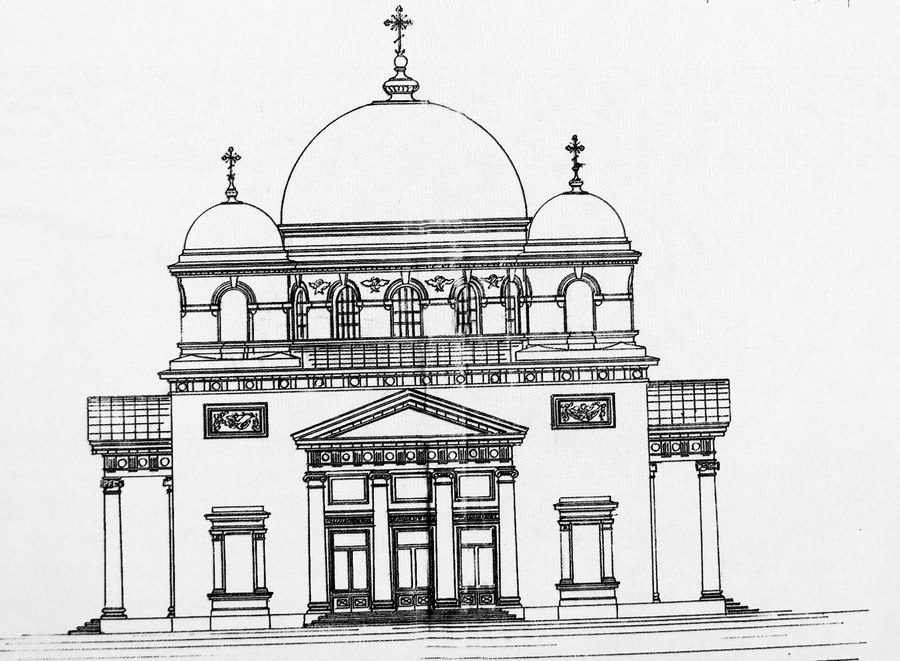

Объёмно-пространственная композиция Троицкой церкви состояла из двусветного кубовидного объёма, увенчанного пятью главами. В плане храм представлял собой равноконечный крест. Примыкавшие с четырёх сторон к главному объёму здания прямоугольные в плане выступы, восточный, южный и северный, украшали четырёхколонные портики с фризом, украшенным триглифами и метопами и фронтонами с дентикулами, а западный — полуколонны с капителями ионического ордера. Стены храма были расчленены пилястрами, украшены треугольными сандриками и лепниной, увенчаны карнизами с дентикулами. Массивные главы имели строгий декор — окна и проёмы звонов обрамляли лишь карнизы и архивольты.

Пять куполов Троицкой церкви украшали 468 звёзд: 176 на центральном и по 73 — на угловых, а сами купола были выкрашены в голубой цвет [17]. Венчали купола небольшие главки с четырёхконечными крестами. Колокольни у Троицкого храма не было, и колокола размещались в двух западных главах, в которых были устроены специальные звонницы. Среди колоколов выделялся самый большой, весом 512 пудов 13 фунтов, пожертвованный липецким купцом Василием Дмитриевичем Заболотским [18].

По свидетельству современников, Троицкая церковь являлась одной «из великолепнейших в Тамбовской епархии как по архитектуре, так по изяществу и богатству внутренних украшений». А вот другой отзыв об этом храме: Троицкая церковь «по архитектуре и живописи принадлежала к лучшим церквям губернии» [19].

Не менее величественно и изысканно, чем снаружи, выглядел Троицкий храм изнутри. Площадь его составляла 1620 кв. саженей. Интерьеры храма были оштукатурены под белый мрамор. Стены, своды и четыре колонны также были отделаны под мрамор. Пол, за исключением хоров, каменный.

В храме было пять иконостасов. Длина главного иконостаса 8 саж. 6 верш., высота 5 саж. 2 арш. 5 верш. Два придельных иконостаса внизу имели длину 5 арш. 17 верш., высоту 7 арш. 8 верш. Два придельных иконостаса на хорах каждый длиной по 5 арш. 12 верш., высотой 7 арш. 8 верш. [20]

Иконостас главного алтаря был выложен из кирпича и оштукатурен под голубой мрамор, украшен деревянной с позолотой, резьбой, карниз его поддерживался колоннами белого цвета. Каменная арка над иконостасом также была выполнена под голубой мрамор, вверху её находился деревянный вызлащенный крест высотой около 2 аршин. Перед крестом — два ангела в рост человека лепной работы, покрытые позолотой. Такие же ангелы, но меньших размеров, располагались над южными вратами иконостаса перед Евангелием, а над северными — перед Скрижалями. Царские врата главного престола размером 6 арш. в высоту и 3,5 арш. в ширину сделаны из дерева и украшены вызолоченной резьбой. Живопись в иконостасе главного престола была выполнена на полотне, а в приделах — «иконная, в нижних ярусах обложенная серебряными ризами» [21].

По свидетельству современников, в иконостасах Троицкой церкви священная живопись, выполненная на парусине, была «новейшего итальянского вкуса». Особенно обращали на себя внимание картины, пожертвованные графом Кушелевым-Безбородко — «Распятие Спасителя между двумя разбойниками», «Явление Спасителя Марии Магдалине в вертограде по воскресении», а также приобретенная храмоздателем Хренниковым у того же Кушелева-Безбородко картина «Принесение Исаака в жертву» [22]. Устройство иконостаса для главного алтаря начато было в 1846 г. и завершено в 1847 году [23].

В алтаре над главным престолом, отделанным кипарисом, была устроена стеклянная сень, поддерживаемая восемью витыми стеклянными колоннами и украшенная вызолоченной резьбой, висящими хрустальными призмочками. Напрестольная одежда была выполнена из бархата малинового цвета, с трёх сторон усеяна симметрично вышитыми золотом «отличной работы» херувимами, а на западной стороне изображён крест и два ангела на коленях, также шитые золотом, оцениваемые в 1000 рублей серебром. Из достойных упоминания современников предметов церковной утвари в главном храме можно отметить два Евангелия, св. Крест, чашу, дискос, звездницу, как тогда говорили «лучшей работы», серебряные, вызолоченные, большого размера, с превосходными финифтяными изображениями, обложенными вокруг бирюзой и другими камнями. Они были изготовлены фирмой Сазикова — лучшего в то время в искусстве изготовления церковной утвари мастера. Всё это стоило 3900 рублей серебром [24].

Строитель церкви А.П. Хренников пожертвовал храму плащаницу, вышитую по малиновому бархату золотом и украшенную разными драгоценными камнями, с деревянною, покрытой местами позолотой гробницею, окружённой медной решёткой. Храмовые хоругви также были шиты золотом, а кругом обложены серебром. Поражал искусством своей работы напрестольный ковчег весом 38 и 3/4 фунта из платинового серебра, наподобие каменной горы, внутри которой — гроб Спасителя с предстоящею Марией Магдалиною и сидящими на гробе двумя ангелами. Над ковчегом было изображено Вознесение Христово в сиянии, вылитое из такого же серебра весом 2 фунта 39.золотников. Ковчег пожертвовал в 1848 г. липецкий купец Матвей Богомолов. Стоимость его оценивалась в 1530 рублей серебром [25].