Христорождественский храм на улице 9 Января был закрыт при советской власти всего лишь несколько лет и первым в Липецке начал действовать в годы Великой Отечественной войны.

Правда, городским храм Рождества Христова стал уже в 30-е гг. XX в., а до революции являлся приходской церковью села Студёнки. Причём нынешняя каменная церковь — не первый храм этого древнего села — ровесника Студёнок Липских Малых.

Деревянная церковь Рождества Христова в с. Студёнки Большие построена была, видимо, одновременно с одноимённой церковью в селе Студёнки Малые в начале XVII столетия. Но в документах она также упоминается впервые в 1627-1628 гг. В писцовых книгах Лебедянского уезда «Письма и межевания» писца Григория Фёдоровича Киреевского за эти годы написано: «За Иваном Никитичем сельцо Студенки Большие на реке на Воронеже <…> а в нём церковь древяна клетцки во имя Рождества Христово, за попом бобылей 5 дворов, за боярином Иваном Никитичем 22 крестьянских двора и 10 дворов бобыльских» [1].

В переписных книгах 1646 г. в селе Студёнки, кроме «церкви во имя Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», показаны 126 крестьянских дворов, в которых проживало 269 человек: 7 дворов бобыльских, в них 9 человек, и 20 дворов служилых казаков боярина Никиты Ивановича, в них 46 человек [2].

По данным окладных книг Рязанской митрополии 1676 г. у Христорождественской церкви в селе Большие Студёнки «…двор попа Сафрона, да попа Изота двор, двор дьячков, двор Пономарев, двор просвирницын». Церкви в то время принадлежало 40 четвертей земли в трех полях, а вот сенных покосов и рыбных ловлей не было. В приходе насчитывалось 142 крестьянских двора, 50 дворов беломестных казаков и 14 дворов бобыльских [3].

Неизвестно, сколько простоял в Студёнках первый деревянный храм Рождества Христова постройки начала XVII в. и был ли он в течение XVII — первой половины XVIII в. заменен новым. Неясно пока и то, в каком месте села Студёнки он в то время находился.

Точно известно, что в 1778-1779 гг. вместо ветхой церкви прапорщиком Николаем Лодыгиным была построена новая деревянная в прежнее храмонаименование [4]. Этот новый храм стоял на правом береху р. Студёнки, выше по течению от современного моста через русло реки по улице Баумана. Возможно, что построен он был на месте предыдущего или рядом с ним. По данным 1778 г., под Христорождественской церковью и кладбищем вокруг нее было всего 468 саженей земли [5].

В 1819 г. Христорождественский храм был перенесён с прежнего места на «вновь отведённое» около села кладбище. В это время приписной к нему считалась Успенская церковь бывшей Паройской пустыни, находившаяся неподалеку от Студёнок. До 1823 г. Христорождественская церковь, по всей видимости, не была закончена отделкой и ещё не освящена после переноса на новое место, поэтому «службы божественных» производились в приписной Древне-Успенской церкви.

В 1820 г. Христорождественскому храму принадлежало 33 десятины земли, в 1823 г. — 49 десятин пашенной и сенокосной земли. В 1820 г. в приходе храма числилось 242 двора, в которых проживало 754 мужчины и 772 женщины.

В 1838 г. в приходе пригородного села значатся отставной капитан Егор Васильев, губернский секретарь Василий Стефанов Осипов, коллежский регистратор Яков Михайлов Осипов, губернская секретарша Анастасия Стефановна Иванова, губернский секретарь Григорий Казмин Павлов с их немногочисленными дворовыми людьми, но в основном прихожанами являлись однодворцы. Всего в это время в приходе Христорождественской церкви значились 260 дворов с 1127 мужчинами и 1157 женщинами [6].

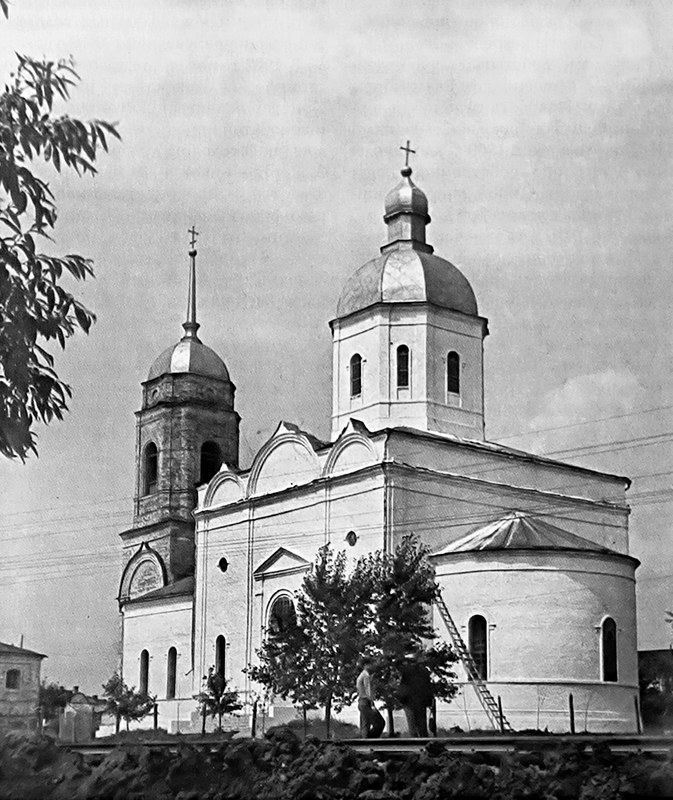

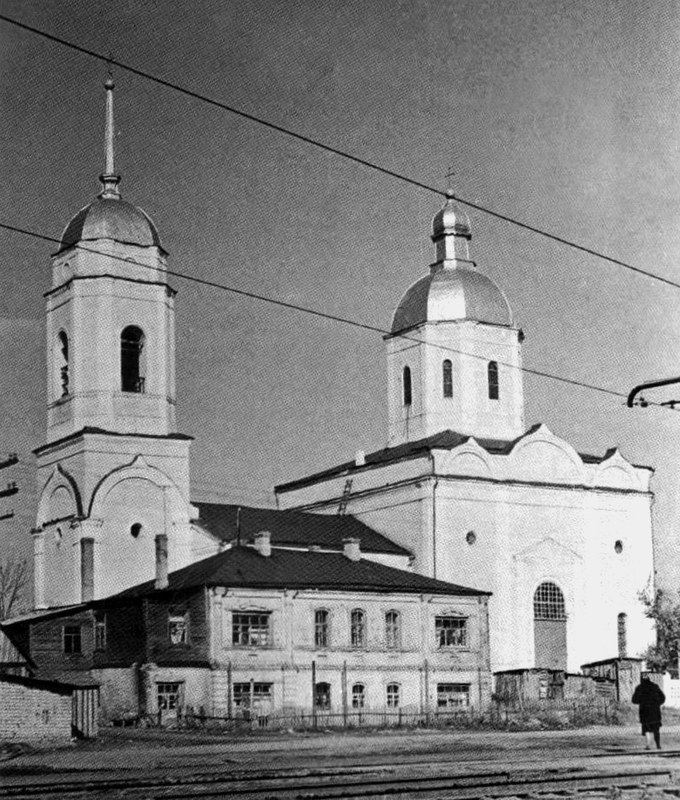

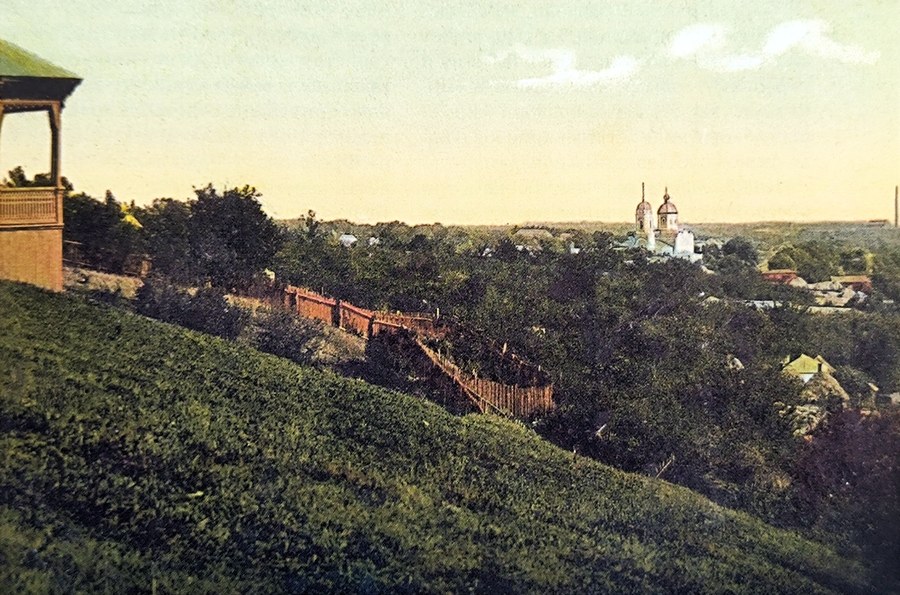

Существующая ныне в районе Липецка, называемом Ниженка (остановка «Улица Арктическая». — Прим. авт.), каменная с колокольней Христорождественская церковь была построена в 1869 г. В трапезной части храма был устроен и действует ныне придельный престол во имя св. Николая Чудотворца.

Строительство каменного храма шло долго и непросто. Впервые ходатайство причта и прихожан Христорождественской церкви о дозволении построить им «вновь каменным зданием» церковь было подано в 1857 г. Как следует из «приговора» крестьян села, в Студёнках была «одна деревянная кладбищенская, другая каменная приходская» (имелась в виду приписная Древне-Успенская) церкви, и жители ходатайствовали «о разрешении устроить в середине селения более вместительную новую» каменную церковь. Тамбовская духовная консистория в ответ на это прошение 1 марта 1858 г. направила запрос в Тамбовскую палату государственных имуществ о разрешении сооружения храма по проекту инженера М. Савицкого. В запросе говорилось, что поверенный государственный крестьянин Тарас Емельянов Власов подал прошение «воздвигнуть новую каменнаго здания во имя Рождества Христова церковь на том самом месте, где прежде существовала кладбищенская деревянная. Грунт земли — чернозём, твёрд и способен к устроению церкви». К прошению были приложены рассмотренные строительной комиссией план с фасадом, составленные инженером палаты государственных имуществ М. Савицким [7].

Сообщая об источниках финансирования строительства храма, Сокольский волостной голова 29 марта писал, что государственные крестьяне села Студёнки собираются строить храм на «доброхотные пожертвования» жителей села и «сборы на стороне». Кроме того, жители села «мирским приговором предположили отдать в пятилетнее оброчное содержание земли 658 десятин, принадлежащих им <…> чтобы оброк за неё поступал на постройку новой церкви». Приговор был составлен 26 ноября 1857 г. [8], по нему земля была сдана в аренду крестьянину Диконской слободы Кириллу Ефимову Емельянову за 1505 рублей ежегодно, с уплатой денег за год вперёд [9].

2 июля 1858 г. предполагаемое место строительства было обследовано гражданским инженером, который доложил, что, во-первых, «материк земли твёрдый и к постройке удобный», во-вторых, «место это благовидно к возведению храма», в-третьих, «…по общему желанию крестьян требуется переселение 7 или 6 дворов». 7 февраля 1859 г. епархиальное начальство дало разрешение начать постройку храма [10].

Строительство активно велось в течение лета и осени 1859 г. Был вырыт котлован, велась кладка фундамента, и было решено верхнюю часть цоколя выложить бутом. За ходом строительства наблюдал автор проекта, и по его рекомендациям в ходе работ исправлялись недостатки и упущения. За 1859 г. стены были выведены до уровня окон. Подрядчиком строительства являлся государственный крестьянин Яков Прохоров Терпугов. На оплату работ и материалы за это время было затрачено 4000 рублей серебром. На работы в следующем году предполагалось затратить такую же сумму. В марте 1860 г. сельское общество решило для скорейшего завершения строительства взять ссуду из вспомогательной кассы волостного правления, и 28 марта приговор крестьян был зарегистрирован в Сокольском сельском управлении. Согласно приговору, деньги в сумме 500 рублей серебром должен был получить под расписку церковный попечитель государственный крестьянин Иван Сидоров Буев, но в кассе такой суммы не оказалось. Проблема эта стала не единственной: ещё в апреле подрядчик поставил некачественный кирпич, и куратор строительства инженер Савицкий запретил его употребление. 31 декабря 1862 г. Савицкий вынужден был даже сообщить об использовании некачественного кирпича в Тамбовскую палату государственных имуществ. 12 мая 1865 г. он вновь докладывал об использовании некачественного материала и то же замечание сделал в июне [11].

К концу 1865 г. строительство храма было завершено вчерне: окончена кладка и покрыта крыша, но в ноябре при приёмке работ в столбах, на которые опираются восьмерик и своды храма, были обнаружены трещины. До конца года работали эксперты, и продолжалась переписка по этой проблеме. Было решено: подождать, пока здание храма стабилизируется, осадка его окончится, и только после этого делать окончательные выводы. Интерьеры поэтому решено было оставить без штукатурки до следующего лета. Летом 1866 г. часть лесов была снята и стены оштукатурены. Однако работы вновь пришлось приостановить, т. к. лопнула одна из воздушных связей между колоннами, а другая связь изогнулась. 31 июля 1866 г. волостное правление решило пригласить техника для осмотра постройки. Инженер Высокорский, осмотревший храм, рекомендовал остановить штукатурные работы и ждать до весны. Между тем возникли новые проблемы. Началась неравномерная осадка недостроенной колокольни. У пяточных кирпичей свода появились трещины, одна из арок изменила свою кривизну. В сентябре 1867 г. были обнаружены трещины в стене придела и колокольни.

В октябре того же года была создана комиссия для повторного обследования строящегося храма. Ею установлено, что стена трапезной, прилегающая к колокольне, отклонилась от вертикального положения в сторону колокольни, которая, в свою очередь, осела. В результате образовались трещины, вызвавшие обрушение одного из сводов. Причиной было названо несоблюдение строителями рекомендаций, хотя скорее всего это связано с особенностями грунта. Наконец все возникшие сложности были преодолены, и в 1869 г. строительство нового каменного храма завершилось [12]. В том же году церковь была освящена.

Христорождественский храм имеет традиционное трёхчастное деление. Храмовая часть построена в виде кубовидного объёма, увенчанного большой центральной главой в виде восьмерика с высоким гранёным куполом, главкой и крестом. С востока к основному объёму примыкает низкая, 2/3 высоты, полукруглая апсида. С запада — небольшая, в три окна трапезная. Двусветный куб храмовой части украшен по углам пилястрами и карнизами, а южный и северный фасады — ложными закомарами и пилястрами. Окна, в том числе малые круглые окна второго света, декорированы наличниками с килевидным очельем. Большой дверной проём с полуциркульной перемычкой обрамлён пилястрами с опирающимся на них треугольным сандриком.

Восьмигранный барабан, возвышающийся над храмовой частью, имеет на каждой из восьми граней по окну и украшен угловыми пилястрами и карнизами. На стенах трапезной скромный декор в виде лёгких карнизов и наличников с килевидным очельем.

Колокольня храма выстроена в три яруса. Нижние два яруса имеют вытянутые по вертикали пропорции. Декор высокого четверика первого яруса колокольни полностью повторяет декор храмовой части. Третий ярус колокольни — низкий приземистый восьмерик с угловыми пилястрами и круглыми ложными окнами на гранях по сторонам света, перекрыт гранёным куполом с высоким шпилем. На звоннице храма находилось 5 колоколов [17].

Общая длина храма с колокольней составляла 21 саж. 2 арш., ширина — 9 саж., высота 8 саж.

Иконостас главного алтаря имел в длину 7 саж. 2 арш. 5 верш., высоту — 5 саж. 1 арш. 12 верш. В приделе храма были устроены хоры, а иконостас имел следующие размеры: длина — 5 арш. 2 верш., боковая сторона — 7 арш., высота 3 саж. 10 верш. [13]

В начале XX в. вновь дали о себе знать последствия строительных проблем. В стенах и сводах Христорождественского храма появились трещины. Осмотрев здание, губернский архитектор Миролюбов составил акт, в котором гарантировал безопасное служение в храме в течение 3-х лет. В 1907 г. церковь была оштукатурена снаружи и внутри, трещины затерты, но вскоре показались вновь, хоть и в меньших размерах. Обеспокоенный этим, причт храма летом 1908 г. пригласил епархиального архитектора В.И. Фреймана осмотреть здание. Тот после осмотра не нашел ничего угрожающего в состоянии церковного здания, но в составленном акте дал гарантии лишь на два года, оговорив, что прихожане в это время должны принять меры либо к устройству нового храма, либо к капитальному ремонту существующего. Однако прихожане отнеслись холодно и с недоверием к заключению архитектора Фреймана, твёрдо веря в «безопасность своего храма, существующего с 1869 года» [14].

Посетивший в сентябре 1910 г. с. Студёнки Преосвященный Кирилл, епископ Тамбовский и Шацкий, нашел Христорождественскую церковь «…довольно просторной, светлой, отапливается она голландскими печами. В настоящее время церковь пришла в большую ветхость и требует непременного ремонта и поновления; об этом Владыка при посещении храма убедительно просил прихожан. Содержится церковь довольно чисто. Утварь, ризница и библиотека бедны» [15].

В последний раз Христорождественский храм был осмотрен губернским архитектором Чеботаревичем 8 июня 1914 г. В составленном им акте говорилось, что здание церкви в отношении прочности неблагонадёжно и требует немедленного капитального ремонта [16].

Проводился ли ремонт — неизвестно, но храм благополучно функционирует до настоящего времени.

В приходе Христорождественской церкви с. Студёнки в 1910 г. было 615 дворов с 2464 душами мужского и 2 439 женского пола. Христорождественскому храму в начале XX в. принадлежало 69 дес. 775 кв. саж. земли (из них 66 десятин пахотной, а остальная под усадьбой и погостом, обнесённым в 1896 г. каменной стеной), находящейся в 3 верстах от храма. Земля частично обрабатывалась священниками и церковнослужителями храма исполу, а частично сдавалась в аренду и приносила в итоге в год в среднем 880 руб. дохода. Храму принадлежал также дом с сенями, где жил старший священник, дровяной сарай с ледником и погреб.

При храме действовала учрежденная в 1892 г. священником Владимиром Ивановичем Покровским женская церковно-приходская школа. Стараниями В.И. Покровского в 1900 г. для школы было построено собственное двухэтажное здание длиной 24 арш. и шириной 17 арш. с квартирой для учителя. В школе в 1916 г. обучалось 113 девочек. При школе проводились вечерние воскресные чтения, работала библиотека, действовали уроки рукоделия [18]. Священник Владимир Покровский организовал при церкви «приличный хор певчих, прочно организовал хорошее общее пение».

Настоятель Христорождественской церкви в эти годы Владимир Иванович Покровский обладал богатым педагогическим опытом, поскольку до рукоположения в 1890 г. в священника в течение 16 лет преподавал во 2-м Тамбовском духовном училище. Причём, по резолюции Тамбовского епископа Виталия рукоположенный в священника В.И. Покровский был сразу же награжден набедренником «…во внимание к его 16-летней всегда успешной училищной службе». В 1903 г. В.И. Покровский был награждён за свои труды в качестве настоятеля храма, заведующего и законоучителя церковно-приходской школы скуфьёй, а в 1906 г. — камилавкой [19].

27 мая 1909 г. отец Владимир скончался в возрасте 56 лет, а на его место был назначен священник Пётр Ефимович Троянский, исполнявший обязанности настоятеля Христорождественской церкви с. Студёнки и в 1919 г.

В январе 1919 г. о. Петру Троянскому пришлось впервые как настоятелю храма вступить в контакт с новыми властями — Сокольский волостной Совет провел изъятие из церкви метрических книг и исповедальных ведомостей, хранившихся в ней с 1816 г.

В 1922 г. новая власть описала достойное её внимания имущество Христорождественского храма. Согласно этой описи, в храме находилось: престолов из дубового дерева — 2, жертвенников — 2, антиминсов из атласа — 2, дарохранительница серебрённая позолоченная — 1, дарохранительница мельхиоровая посеребреная — 1, дароносиц серебряных позолоченных — 2, сосуд для мира медный — 1, чаш серебряных, позолоченных — 3, дискосов серебряных, позолоченных — 3, звездниц серебряных, позолоченных — 3, лжиц серебряных, позолоченных — 3, копиев стальных — 3, тарелок серебряных, позолоченных — 4, Евангелие в серебряном окладе — 1, Евангелий — 5, крестов напрестольных серебряных позолоченных — 3, крестов напрестольных медных — 3, крест запрестольный в медном позолоченном окладе, икона запрестольная Божией Матери в медном позолоченном окладе, крест запрестольный в медном посеребрённом окладе, икона запрестольная Божией Матери в медном посеребрённом окладе, два креста выносных, две иконы Божией Матери выносных, кадильниц серебряных — 2, колоколов медных — 5, ковшей серебряных — 2, семисвечник медный посеребрённый, люстр медных посеребрённых — 2, паникадил медных — 16, лампад медных, посеребрённых — 26, подсвечников — 30, Голгофа.

В иконостасе главного престола пять икон в медных позолоченных ризах на Царских вратах, в алтарной преграде 10 икон на дереве в металлических посеребрённых ризах, икона Спасителя на полотне, 25 икон на дереве без окладов, икона «Моление о чаше» на полотне, 13 икон в киотах, 47 икон в рамах, 64 иконы без киота и без рам, 3 иконы в Царских дверях придела, 14 икон в иконостасе придела [20]. После составления описи вся серебряная утварь так же, как и из других храмов города была изъята.

В апреле 1935 г. советская власть предприняла попытку лишить храмовую звонницу «голоса». 8 апреля президиум Липецкого горсовета рассмотрел вопрос о снятии колоколов Христорождественской церкви и постановил: «1. Учитывая значительную потребность страны в цветных металлах, санкционировать снятие колоколов. 2. Обязать депутатскую группу Студёновской пригородной слободы и горфо провести большую подготовительную работу среди населения о необходимости снятия колоколов».