При подъезде к Липецку со стороны Тамбова взор привлекают светлые стены храма, стоящего на правом берегу Воронежа, в районе города, известном под названием Сокольское. К сожалению, с 1989 г. и по настоящее время здание православного храма используется под молитвенный дом общиной евангельских христиан-баптистов, получивших его по недальновидному решению городских властей. А после ремонта, проведенного новыми хозяевами, и выглядит Троицкий храм как инославный. Все попытки епархии и верующих, предпринятые за эти годы, вернуть храм в лоно Православной Церкви пока оканчиваются неудачно. А ведь сооружён Троицкий храм на средства наших православных предков, в нём крестили, венчали и отпевали несколько поколений жителей бывшего с. Сокольское, чьи потомки сегодня по-прежнему остаются без приходского храма.

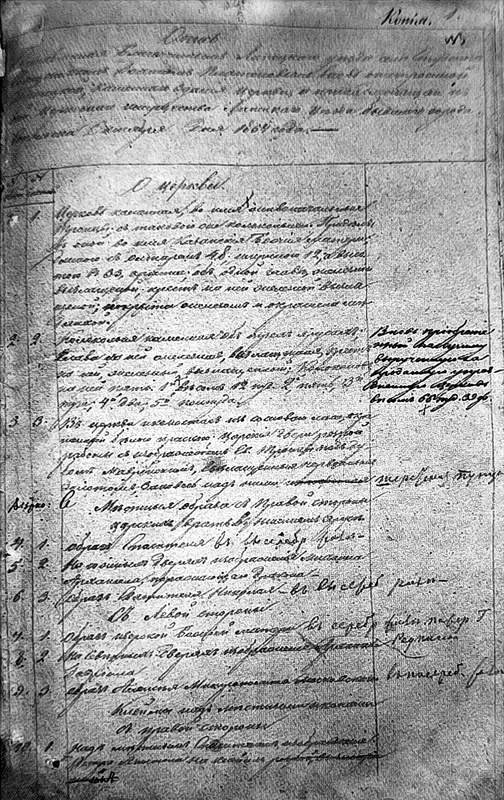

Деревянная церковь «во имя Живоначальныя Троицы» в вотчине князя Алексея Никитича Трубецкого в селе Соколье упоминается в писцовых книгах «Письма и меры» Григория Киреевского «с товарищи» 1626-1627 и 1627-1628 гг. А «к той церкви церковные земли 25 чети, сена по урочищам 50 копен» [1].

В 1647 г. на месте отобранного «на государя» с. Соколье был основан город-крепость Белгородской засечной черты — Сокольск. Вместе с пограничной крепостью здесь, на реке Воронеж, появилась крупная верфь, где велось строительство стругов для донских отпусков и Азовской флотилии. Так деревянная Троицкая церковь после основания крепости в селе Соколье стала соборным храмом города Сокольска.

В феврале 1674 г. в Разрядный приказ поступило челобитье священнослужителей Троицкой соборной церкви г. Сокольска, в котором «попы Иван да Матфей» били челом государю: «Служим мы, государь, богомольцы твои, у престола Живоначальныя Троицы да в пределе Святого великомученика Димитрия у твоего, государева, богомолья лет з двадцать и болши, а твоево, великого государя, денежный руги и отсыпного хлеба нам, богомольцам твоим, нет». Далее священники жаловались на то, что в соседних сёлах Ярлуково и Кузьминке при приходских церквях числится по 45 четвертей земли «в поле, а в дву потомуж», а при соборной церкви Сокольска всего 25 четвертей. В связи с этим они просили пожаловать иконы Божией Матери престол во имя этого глубоко почитаемого русским православным народом образа Богоматери.

Главный престол во имя Святой Троицы был освящён в 1848 г. на антиминсе, «священнодействованном» епископом Тамбовским Николаем [9]. Датой окончательного завершения строительства Троицкого храма принято считать 1850 г., когда, по всей видимости, были полностью закончены отделочные работы [10].

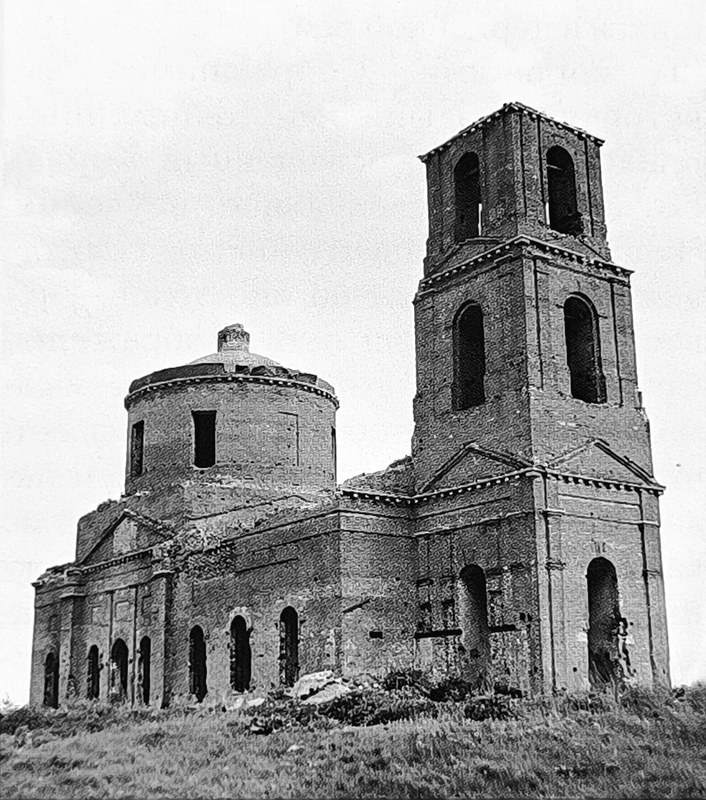

Благодаря сохранившемуся описанию «вновь отстроенной Троицкой каменного здания церкви», составленному в октябре 1854 г., мы можем сегодня наглядно представить, как выглядел храм полтора века назад. Церковь имела следующие размеры: длина с алтарной апсидой — 48, ширина — 12, а высота — 33 арш. Купол на храмовой части был покрыт железом и выкрашен медянкой, а железный крест «вызлащен».

Колокольню тоже венчала покрытая железом глава с металлическим «вызлащенным» крестом. На каменной трёхъярусной колокольне было пять колоколов. По данным описи 1854 г., первый весил 12 пудов, второй — 5, третий — 3, четвёртый — 2, а пятый — 0,5 пуда. Позднее на деньги, полученные от продажи упразднённой Казанской церкви, был приобретён колокол весом 66 пудов 39 фунтов [11].

Иконостасы главного и придельного алтарей были выполнены из соснового леса. Составленное описание позволяет наглядно их представить: «В церкви иконостас, выкрашенный белой краской. Царские врата резные, с изображением Св. Троицы вызолочены. В нижнем ярусе иконостаса, с правой стороны от Царских врат: 1 — образ Спасителя, 2 — на южных дверях дьяконника изображение Архангела Михайла, поражающего дракона, 3 — образ Святителя Николая. На клеймах над образом Спасителя — изображение апостола Петра, над южными дверями — апостола Матфея, над образом Николая Чудотворца — апостола Якова.

С левой стороны от Царских врат: 1 — образ Иверской Божией Матери, 2 — на дверях дьяконника изображение Архангела Гавриила. 3 — образ Алексия, Митрополита Московского. На клеймах над иконою Божией Матери — изображение апостола Павла, над северными дверями — Иоанна Богослова, над образом Алексия, Митрополита Московского, — изображение апостола Фомы.

В среднем ярусе иконостаса — в середине изображение Спасителя, сидящего на престоле. С правой стороны от него — образ Иоанна Крестителя, над которым икона с изображением апостолов Иакова Алфеева и Симона Зилота. С левой стороны — образ Марии Магдалины, над которым икона с изображением апостолов Фаддея и Филиппа.

В верхнем ярусе, в середине под аркой, — «Вознесение Господне», по правую сторону — образ апостола Варфоломея, по левую — апостола Андрея. Венчал иконостас Крест Спасителя живописной работы.

Иконостас придела имел резные позолоченные Царские врата. На них иконы «Благовещение» и 4-х евангелистов. С правой стороны Царских врат — образ Спасителя и изображение Алексия, человека Божия. С левой — образ Божией Матери и образ святителя Митрофания Воронежского. Над Царскими вратами — икона «Святое Семейство», по правую — сторону изображение Нерукотворного Образа, по левую — «Усекновенной главы Иоанна Предтечи».

В ризнице Троицкого храма хранилась следующая серебряная утварь: «три креста позолоченных весом 1,5 фунта, 3/4 фунта и 1/2 фунта, 2 дарохранительницы весом по 1/2 фунта, 2 потира весом 1 фунт и 3/4 фунта 4 золотника, 2 дискоса по 1/2 фунта и 27 золотников, 2 звездницы по 1/4 фунта и 12 золотников, четыре тарелочки весом 44 золотника, 2 ковшика в 19 золотников и 21 золотник, 2 лжицы по 5 золотников, 2 ковчега, один из которых (из придела) весом 1 фунт, два кадила одно в 1/8 фунта и второе в 90 золотников». Кроме того, Евангелия 1694 (два простых), 1751, 1782 гг. — с серебряными накладками, а также 4 Библии 1818 и 1819 гг., Псалтырь 1764 г. и два Устава 1773 и 1781 гг. [12]

В 1876 г. приход Троицкого храма бывшего г. Сокольска составлял 800 душ мужского и 880 душ женского пола, храму принадлежало 100 десятин удобной земли и 4 — неудобной. В 1902 г. в приходе насчитывалось 347 дворов, в которых проживала 1121 душа мужского пола [13].

С ростом прихода Троицкая церковь стала тесна и 16 февраля 1902 г. по ходатайству прихожан Тамбовская духовная консистория отправила на рассмотрение в Строительное отделение Тамбовского губернского Правления «план на распространение каменной церкви в с. Сокольское Липецкого уезда с пояснительною к нему запискою» Тамбовского губернского архитектора Миролюбова. План был рассмотрен и утверждён 25 февраля того же года [14].

По данным 1910 г., в приходе уже 387 дворов с 1336 душами мужского и 1313 женского пола. Церкви принадлежало 100 десятин полевой земли и 2 церковные усадьбы. В 1914 г. Троицкой церкви принадлежало 103 дес. 1969 саженей земли и 1 десятина 1 200 саженей было под усадьбой [15].

При Троицкой церкви с 1892 г. года действовала церковно-приходская школа, для которой в 1898 г. было построено собственное деревянное здание [16]. В 1902 г. в ней обучалось 34 ученицы [17].

В сентябре 1910 г. Троицкий храм посетил Преосвященный Кирилл, епископ Тамбовский и Шацкий. Владыка нашел его «благолепно украшенным», а самих прихожан «…несмотря на близость к городу <…> религиозными и отличающимися преданностью к храму. При храме существует хороший хор певчих». Успехи 76 девочек, обучающихся в церковной школе, были найдены хорошими. Собравшимся для встречи Владыки многочисленным прихожанам Преосвященный Кирилл сказал тогда следующее поучение: «Ваш храм посвящён событию сошествия Святого Духа на апостолов. При входе в храм ваш есть изображение Сошествия Святого Духа <…> Храм самим существованием своим указывает, что мы, живущие на земле, имеем надежное руководство в Святом Духе, как водимые Святым Духом, мы должны являть в своей жизни те плоды, какие он производит в людях <…> Поэтому мы всячески должны стараться не препятствовать Святому Духу подойти к нам. Насильно Господь никого не спасет. От нас требуется желание принять Дары Божии; прежде всего это желание выражается в усердии к посещению храма. А затем, получивши Дары Божии, нужно оберегать полученное. Уходя домой, не нужно оставлять у порога церковного полученные в церкви Дары, а нести домой и сохранять их. Призвать вас к постоянному хранению сокровищ веры мы и пришли к вам» [18].

Штат служителей Троицкой церкви включал священника, диакона и псаломщика. Более 40 лет прослужил в Троицком храме протоиерей Клавдий Дмитриевич Орлов, пользовавшийся огромным уважением и любовью своих прихожан. Сын протоиерея Вознесенской церкви Липецка, он родился в 1834 г., окончил Тамбовскую духовную семинарию и 22 октября 1855 г. был рукоположен в священника. В 1871 г., после смерти священника Алексея Поспелова, назначен настоятелем Троицкой церкви бывшего города Сокольска. За долгое время беспорочной службы в этом храме о. Клавдий был награжден набедренником, скуфьей, камилавкой, наперсным крестом, саном протоиерея и орденом св. Анны III степени [19].

Последнее подробное описание храма относится к советскому периоду и связано с проведением учёта церковного имущества. В составленной в марте 1922 г. описи имущества Троицкой церкви значатся: трёхъярусный иконостас, в котором размещалось 18 икон в металлических ризах за стеклом, 4 иконы правого и левого клиросов с изображением Божией Матери в металлических ризах, шесть простых живописных с позолотой икон, двадцать икон с изображениями разных святых, бронзовая люстра в 24 свечи и металлическая в 12 свечей, 12 больших подсвечников, два паникадила, шесть лампад. Из церковной утвари достойны упоминания серебряный позолоченный крест, серебряная дарохранительница, два серебряных потира, две звездницы и дискос [20].

Изъятие серебряной церковной утвари по этой описи 64 золотников 72 долей состоялось в марте и 2 фунтов 13 золотников — 28 апреля 1922 г. [21] После этого верующие обратились в комиссию по изъятию ценностей с просьбой заменить церковную утварь равноценными серебряными предметами домашнего обихода, но получили такой ответ: «В просьбе верующих отказать, считая подобные явления антисоветскими, так как церковные советы и духовенство будут отыгрываться на тёмной и бедной массе, некоторые в силу религиозных убеждений отдадут последнее» [22].

Закрытие Троицкого храма состоялось в начале 1930-х гг.

В 1959 г. село Сокольское вошло в черту города Липецка. Неизвестно, как использовалось здание Троицкого храма после его закрытия, но 11 августа 1989 г. решением Правобережного райисполкома г. Липецка №921 пустовавшее здание церкви было передано общине евангельских христиан-баптистов, Произошло это несмотря на то, что данное решение так и не было утверждено Липецким облисполкомом.

Новые хозяева отремонтировали здание Троицкого храма на свой лад, исказив архитектурный облик памятника, перестроили внутренние помещения под свои цели, а православные жители бывшего с. Сокольское, предки которых строили и украшали Троицкий храм, продолжают совершать крестные ходы и молиться о том, чтобы он скорее возвратился в лоно Православной Церкви.

Решение Правобережного райисполкома о передаче Троицкого храма было отменено распоряжением главы администрации г. Липецка №296-р от 8 июня 1993 г., но возвращение храма православной общине так до сих пор и не состоялось. Есть надежда, что последние шаги, предпринятые Липецкой и Елецкой епархией в лице её правящего архиерея Преосвященного епископа Никона будут с пониманием встречены городскими властями и федеральными службами, отвечающими за сохранение и использование памятников истории и культуры, каковым является Троицкий храм бывшего села Сокольское. И уже в ближайшее время после необходимого ремонта и освящения поруганного храма он вновь соберет на молитву своих прихожан.

СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ БЫВШЕГО СЕЛА СОКОЛЬСКОЕ

Священники:

Лаврентий — 1627-1646

Андрей — 1627-1646

Иван — 1674

Матфей — 1674

Иванов Мефодий — 1716-1720

Попов Наум Васильевич — 1716-1720

Попов Савва Маркович — 1716-1720

Фёдоров Фёдор — 1781-1796

Комягин Алексей Иванович — 1796-1837

Комягин Мефодий Алексеевич — 1837-1848

Орлов Алексей — 1849-1850

Песков Александр Иванович — 1850

Поспелов Алексей Иосифович — 1850-1871

Трескан Алексей — 1871

Орлов Клавдий Дмитриевич — 1872-1911

Романовский Владимир Михайлович — 1911-1917

Диаконы:

Васильев Терентий — 1716

Осипов Епифан — 1781-1792

Осипов Степан — 1785

Комягин Алексей Иванович — 1795

Антипов Терентий — 1800-1833

Орловский Василий Петрович — 1834-1863

Андреев Афанасий Никитич — 1865-1871

Богомолов Максим Федотович — 1872-1905

Жданов Михаил Фёдорович — 1905-1913

Козловский Константин — 1913-1917

Дьячки:

Карп — 1646

Иванов Ивашка — 1646

Андреев Никита Григорьевич — 1781-1802

Яковлев Григорий — 1785

Андреев Афанасий Никитич — 1802-1844

Андреев Никита Афанасьевич — 1844-1865

Кроткое Пётр — 1848-1849

Гостев Тимофей Логгинович — 1850-1868

Покровский Геннадий Михайлович — 1873-1875

Пономари:

Мартинов Василий — 1781-?

Марков Иван Иванович — 1790-1795

Фёдоров Иван — 1792

Марков Созонт Иванович — 1796-1843

Логгинов Варфоломей — 1837

Миловидов Пётр Александрович — 1838

Раненский Федор Петрович — 1844

Петров Фёдор — 1844-1847

Покровский Михаил Александрович — 1849-1873

Добронравов Тимофей Петрович — 1871

Псаломщики:

Покровский Геннадий Михайлович — 1875-1887

Жданов Владимир — 1887-1891

Серебряков Владимир Алексеевич — 1891-1895

Жданов Сергей — 1896-1899

Студенецкий Леонид Иванович — 1900-1906

Орлов Леонид Петрович — 1906-1913

Громогласов Дмитрий Андреевич — 1913-1917

Примечания:

1. РГАДА. Ф.210. Стб.784. Л.88.

2. Там же. Л.87-87об.

3. ТЕВ. 1864. Прибавления. №20. С.243.

4. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.6. Л.18-21; Д.68. Л.13-13об.; Ф.114. Оп.4. Д.108а. Л.31.

5. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.6. Л.18-20.

6. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.68. Л.16об.

7. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.68. Л.13-13об.; Д.6. Л.18-21, 58-61; Д.16. Л.147об.

8. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.16. Л.147об.

9. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.124. Л.133-134.

10. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. С.444.

11. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.124. Л.133-134.

12. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.124. Л.133об.-138.

13. Справочная книга по Тамбовской епархии на 1902 год. Тамбов, 1902. С.258.

14. ГАТО. Ф.46. Oп.1. Д.2304. Л.1-3.

15. ГАТО. Ф.143. Оп.4. Д.13668.

16. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.1808. Л.278об.

17. Справочная книга по Тамбовской епархии на 1902 год. Тамбов, 1902. С.258.

18. ТЕВ. 1911. №15-16. С.835-836.

19. Состав Тамбовского епархиального управления, духовных учебных заведений и священноцерковнослужителей Тамбовской епархии на 1911 год. Тамбов, 1911. С.142.

20. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.164. Л.2-4.

21. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.67, 114.

22. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.124.

В статье процитированы материалы книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии»