В районе Центрального рынка Липецка, в начале улицы Папина, в тени высоких деревьев городского кладбища приютилась небольшая, изящной архитектуры церквушка. Для многих жителей города и округи этот храм особенный — именно в нём они приняли Святое Крещение, так как Преображенская церковь, вновь открытая сразу после войны, более сорока лет была одним из двух действующих храмов Липецка.

Предтеча этой церкви — деревянный храм Преображения Господня, построенный в период между 1775 и 1784 г., после появления указа Святейшего Синода от 29 ноября 1771 г. о закрытии погостов при городских церквях. Указ гласил: «…по ведению правительствующего Сената в предосторожность заразительной болезни Сенатом <…> определено: чтоб по городам при церквах никого не хоронили, а отвели бы господа губернаторы для того особыя кладбища за городом <…> построй при оных <…> хотя неболышия деревянныя церкви». Точная дата постройки первой деревянной церкви на Преображенском кладбище пока неизвестна, впервые храм упоминается в документах 1784 г. [1], но антиминс в неё выдан был епископом Тихоном III, возглавившим Воронежскую епархию в 1775 г.

Любопытное описание этой кладбищенской церкви оставил один из посетителей липецкого курорта в 1803 г.: «Проехав за город по большой Воронежской дороге, увидели мы в правой стороне в лесу полукруглую полянку, обсаженную вокруг, как будто бы нарочно деревьями <…> тут попалась нам дорожка, ведущая в лес, по которой вышли мы на круглую поляну. В средине ея представляется глазам нашим деревянная церковь: около оной лежит множество могильных камней. Уединённое такое место…» [2]

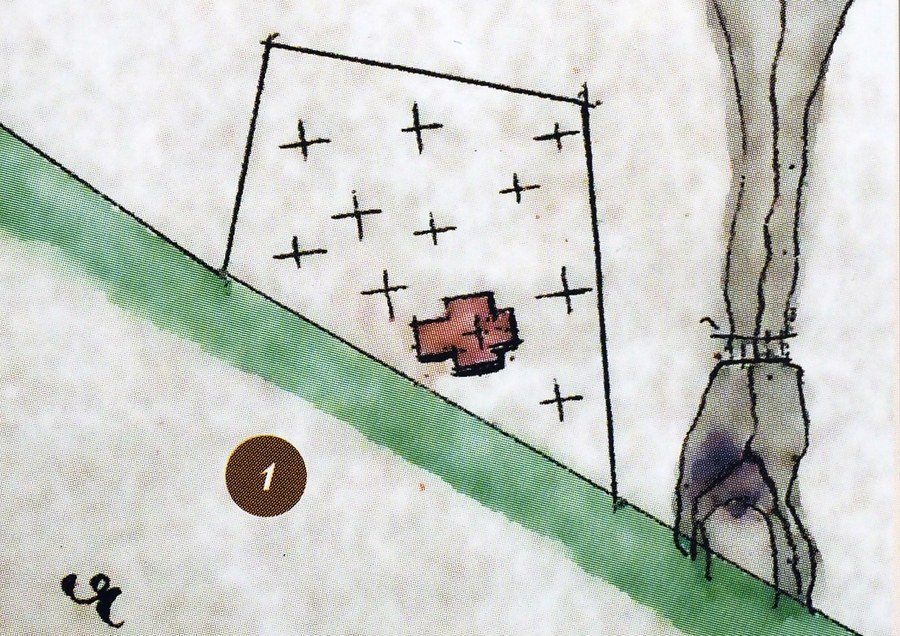

В 1808 г. вместо старого деревянного храма «тщанием прихожан» была начата постройка каменной кладбищенской церкви прежнего храмонаименования. Как вновь «выстроенный каменный» Преображенский храм обозначен на плане Липецка 1813 г. На том же плане показана стоящая намного восточнее деревянная церковь, которая должна была быть перенесена на новое место. Окончание строительных и отделочных работ на Преображенской церкви относится к 1824 г. [3]

В 1837 г. на средства вдовы-корнетши Александры Петровны Сатиной к Преображенскому храму были пристроены каменные трапезная церковь и двухъярусная колокольня (высотой до карниза 8 саж. 1,5 арш.). В тёплой, отапливаемой двумя утермартовскими печами трапезной устроены и освящены были в том же году два придельных алтаря — во имя Казанской иконы Божией Матери и во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи.

С самого начала своего существования кладбищенская Преображенская церковь не имела самостоятельного штата священно- и церковнослужителей, так как указ Синода от 1771 г. гласил: «…при тех кладбищенских церквях <…> особого же причта <…> не определять» [4]. Службу в храме совершали священнослужители Вознесенского храма. Лишь в 1840 г. по прошению все той же благотворительницы А.П. Сатиной Святейшим Синодом был утверждён свой штат при храме, включавший священника, дьячка и пономаря. На его содержание Сатинская пожертвовала денежную сумму в размере 2935 руб., банковские проценты с которой и должны были служить этой цели. В 1837 г, храмоздательница выделила землю площадью 2 десятины 350 кв. саженей, на которой к 1845 г. были построены дома для священно- и церковнослужителей [5]. Спустя 12 лет, в 1857 г., эти дома, вероятно, без должного ухода обветшавшие, причтом не использовались [6].

Здание Преображенской церкви дошло до нас практически в первоначальном виде. Лишь в 1875 г. и в 1892 г. она была возобновлена (отремонтирована) и несколько перестроена на средства липецкого купца Ивана Ивановича Шелихова, являвшегося старостой храма с 1883 по 1895 г. За свою долговременную службу в должности ктитора Преображенской церкви и пожертвования в пользу храма крупных сумм И.И. Шелихов в 1893 г. был награждён похвальным листом от Тамбовского архиерея [7]. В 1903 г. на средства другого старосты — мещанина Степана Алексеевича Котельникова вокруг кладбища Преображенского храма была устроена каменная ограда [8].

В плане Преображенский храм представляет собой равноконечный крест. Объёмно-пространственная композиция храма относится к распространенному типу «восьмерик на четверике». Его архитектурная особенность — низкий восьмерик с окнами круглой формы. Граненый купол увенчан глухой восьмигранной главкой с луковкой. Апсида имеет прямоугольную форму. Фасад храма украшен угловыми пилястрами, на которые опираются треугольные щипцы с круглыми окнами второго света и тремя маленькими главками с крестами [9].

К достопримечательностям храма в начале XX в. относился небольшой серебряный вызлащенный крест с частицами мощей свв. Петра и Февронии Муромских, пожертвованный строительницей храма А.П. Сатиной, которая унаследовала его от своих предков. Долгое время в храме как реликвия хранился парусиновый антиминс, выданный епископом Воронежским и Задонским Тихоном III (Ступишиным-Малининым) во вновь построенную деревянную Преображенскую церковь для освящения алтаря. Но в середине XIX в. эту древнюю реликвию забрали в Тамбовскую архиерейскую палату [10].

В 1899 г. храм посетил Преосвященный Георгий, епископ Тамбовский и Шацкий. В 1910 г. событием для клира Преображенского храма стало посещение его Тамбовским епископом Кириллом при обозрении епархии. В отчете о пребывании Владыки Кирилла в храме сказано, что Преображенская церковь «… зданием каменная, размером небольшая, чистая и во всех частях благолепная. Утварью и ризницей снабжена в нужном количестве» [11]. В это время храмовая небольшая библиотека насчитывала 37 томов [12].

Преображенская церковь по-прежнему находилась на самой окраине города, от которого её отделял глубокий отвержек Каменного лога. К храму можно было пройти по арочному белокаменному мосту, ныне засыпанному вместе с оврагом.

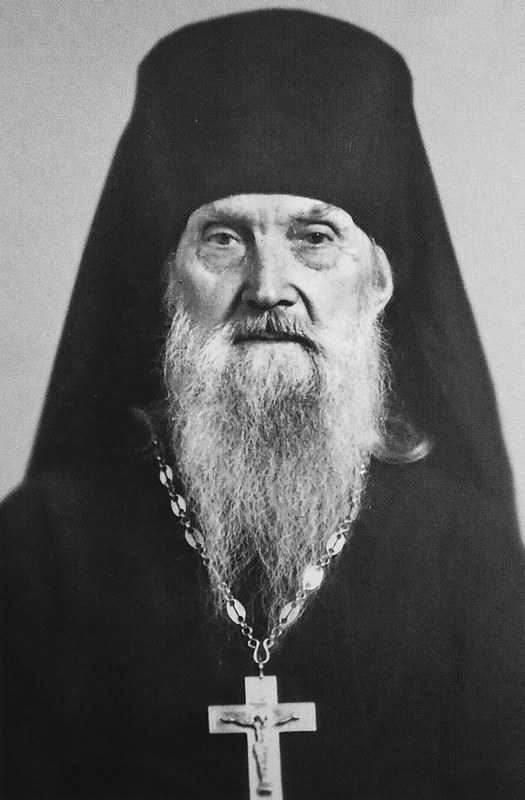

Как уже отмечалось, все время своего существования вплоть до самой революции Преображенский храм не имел своего прихода и долгое время считался приписным к Вознесенской церкви. Штат его в начале XX в. состоял из священника и псаломщика. С 6 августа 1848 г. настоятелем Преображенской церкви служил Василий Тихонович Сеславинский, родившийся в 1821 г. в семье диакона. По окончании Тамбовской духовной семинарии он был рукоположен Преосвященным Николаем (Доброхотовым), епископом Тамбовским, в священника Преображенской церкви г. Липецка, в качестве настоятеля которой и скончался 21 января 1876 г. За время служения он неоднократно избирался депутатом от городского духовенства на епархиальных съездах, был награжден набедренником и скуфьёй. Погребён Василий Тихонович Сеславинский на Преображенском кладбище близ храма [13].

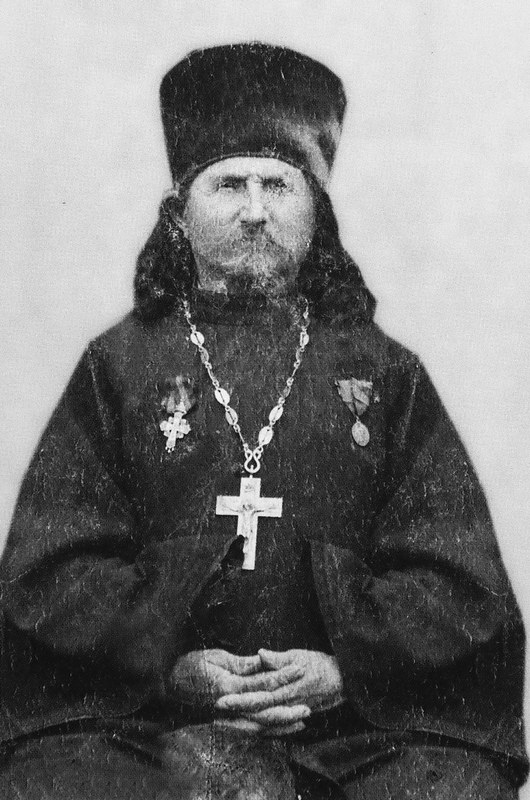

С 1876 по 1910 гг. настоятелем Преображенского храма был Александр Иванович Смолеев, родившийся в 1847 г. с. Александровка Козловского уезда в семье священника. По окончании Тамбовской семинарии в 1867 г. он был рукоположен в священника с. Иловай Рождественский Козловского уезда, а в 1876 г. по ходатайству липчан переведен в Преображенский храм. Отец Александр, побывавший за время службы в храме в должности члена Липецкого отделения училищного совета, члена благочиннического совета, благочинного 1-го Липецкого городского округа, члена правления Липецкого духовного училища, законоучителя приходского училища и заведующего Воскресной церковно-приходской школой, имел следующие награды: набедренник (1871 г.), скуфья (1884 г.), камилавка (1891 г.), наперсный крест (1898 г.), сан протоиерея (1905г.). Скончался протоиерей Александр Смолеев 20 февраля 1910 г. и был похоронен на Преображенском кладбище возле храма [14].

Первые годы советской власти Преображенская церковь продолжала действовать. Март же 1922 г. стал для Преображенской церкви, как и для других липецких храмов, временем ограбления со стороны советской власти: из храма была изъята серебряная утварь весом 4 фунта 45 золотников 90 долей на сумму 960.000 рублей [15].

Но ещё 15 лет прихожане всем миром держали напор местных властей, искавших любой повод и предлог для закрытия храма. Преображенская церковь в середине 1930-х гг. осталась единственным храмом в этой части города, который продолжал действовать несмотря ни на что. Более того, штат её в это время включал в себя почти десяток священников, изгнанных из своих городских и пригородных церквей. Лишь в 1937 г. властям наконец-то удалось закрыть кладбищенский храм, а заодно в течение этого и следующего годов репрессировать и многих из служивших в ней священнослужителей — Петра Михайловича Баталина, Владимира Дмитриевича Гумилевского, Николая Дмитриевича Данилова, Павла Васильевича Щёголева, Александра Семёновича Ушакова, Ивана Яковлевича Цебрикова, Серафима Семёновича Крылова и других [16].

Долгое время после закрытия храма здание его использовалось бондарной мастерской Липецкого промкомбината [17]. В 1943 г., в тяжелое время войны, верующие начали хлопотать о возвращении храма, обратившись с соответствующей просьбой в липецкий горсовет. Кроме этого, 17 июля 1943 г. было отправлено письмо от 25 жителей города за подписью С.Д. Диогенова Председателю Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинину с просьбой об открытии Преображенской церкви. Горсовет ответил отказом, и 23 февраля 1944 г. последовало обращение липчан за подписью М.Е. Смольянинова в Синод, а 14 марта 1944 г. от группы верующих в количестве 200 человек — в Воронежский облисполком. Руководил сбором подписей и первым поставил подпись под этими обращениями Митрофан Ефремович Смольянинов, проявивший удивительную по тем страшным для верующих временам смелость. Письмо из Воронежа переслали в Липецк. И хотя Преображенская церковь год уже пустовала, председатель горсовета Мазин цинично ответил, что «церковь одна есть — в селе Студёнках, близ станции Чугун, в 5 километрах от города».

Из Воронежского облисполкома прислали копию решения №7987 от 4 мая 1944 г., в котором верующим «за нецелесообразностью» было отказано в возвращении храма. Липчане повторно обратились 1 июня 1944 г. к уполномоченному Гастеву и в президиум Липецкого городского Совета депутатов. Письмо к последнему подписали 123 человека. Первая подпись принадлежала Матрёне Никитичне Князевой. Затем последовало обращение в Президиум Верховного Совета депутатов трудящихся СССР. Верующие с письмом с 80 подписями дважды выезжали в Москву в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете Народных Комиссаров СССР.

После этого 10 июля 1944 г. совет рекомендовал местным властям ввиду настойчивости верующих вновь рассмотреть ходатайство, но оттуда опять последовал отказ. Тогда 21 сентября того же года М.Е. Смольянинов снова обратился в Синод, а 3 января 1945 г. последовало новое письмо в СНК СССР и затем в Воронежский облисполком, который 8 мая по-прежнему ответил отказом.

В год Великой Победы, огромный вклад в которую внесли и Православная Церковь, и миллионы верующих, липчане, добивающиеся возвращения Преображенской церкви, пошли в своих мытарствах по новому кругу. В июле 1945 г. было подготовлено письмо за первой подписью Таисии Ивановны Ольчук, а 21 августа письма были отправлены Воронежскому архиерею и в Воронежский облисполком уполномоченному Гастеву. При этом верующие сообщали, что готовы взять на себя расходы, связанные с проведением необходимого ремонта храма. 24 августа 1945 г. об открытии церкви ходатайствовал и протоиерей Евгений Лукин.

В ответ на эти обращения 15 декабря 1945 г. уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по Воронежской области Гастев подготовил заключение: «Нахожу возможным удовлетворить ходатайство верующих об открытии церкви». А 14 января 1946 г. было отменено решение облисполкома от 4 марта 1944 г., и все материалы отправлены в Совет по делам Русской Православной Церкви для окончательного решения. Совет решил: «Удовлетворить ходатайство верующих об открытии Преображенской церкви в г. Липецке».

Так Преображенский храм был возвращен в лоно Русской Православной Церкви и 26 апреля 1946 г. его настоятелем и благочинным Липецкого округа был назначен Георгий Иванович Савченко, исполнявший эти обязанности до 29 июля 1954 г. Богослужения во вновь открытом храме начались 1 апреля 1946 г., а 6 мая того же года была зарегистрирована община Преображенской церкви. Старостой храма был выбран Михаил Иосифович Тарасов. 12 августа 1946 г. решение об открытии храма было одобрено Советом Министров СССР за №4877-РС.

С 1954 по 1959 г. настоятелем храма был Павел Акимович Котельников, служивший в храме ещё в 1932-1937 гг. и сосланный в разгар репрессий в ссылку в Кустанай.