История Православия на территории современной Липецкой области имеет свои особенности, обусловленные географическим положением района, находившегося в зоне лесостепи, на границе русских земель. И сведений о становлении здесь Православия практически не сохранилось.

Активное освоение края нашими предками началось лишь во второй половине XVI — начале XVII в. Подавляющее большинство храмов и монастырских построек строилось тогда из дерева. Именно этим объясняется отсутствие здесь церковных древностей и древних храмов, наличие лишь единичных церковных построек XVII — начала XVIII в. Территорию современной Липецкой области составили земли и населенные пункты, с XVIII и до середины XX столетия являвшиеся окраинами нескольких губерний, а позднее областей — Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской и Курской. Ещё одной особенностью нашего региона являются малое количество сохранившихся документов по истории Православной церкви в Липецком крае и недостаточная изученность темы в целом.

История Православия на Верхнем и Среднем Дону отдельными историками традиционно связывается с первыми веками христианства. Но это легендарная история, которая пока не находит подтверждения ни в документах, ни в археологических памятниках. Раскопки славянских селищ роменско-борщевской культуры, отождествляемой с вятичами, подтвердили, что эти племена в VIII—X в. исповедовали язычество. А на Воргольском городище борщевской культуры под Ельцом были выявлены даже остатки языческого капища [1].

В следующий исторический период из-за частых половецких набегов Подонье запустело до XII в. И только тогда с новой волной переселенцев на территорию Верхнего Дона было принесено христианство, что подтверждается находками на месте поселений этого времени крестов и икон, а также особенностями погребального обряда. Но даже на Оке, где постоянно существовало славянское население, в XII в. языческие верования были сильны. Так, святой «киевопечерский инок Кукша вятичам, на Оке обитавшим, проповедовал Евангелие и, крестив их, подвиги свои запечатлел мученическою смертию» [2].

На Верхнем и Среднем Дону, на окраине славянского мира, долгое время сохранялись пережитки язычества. Во время археологических раскопок под Липецком, на славянских поселениях XII — XIV в. у сел Казинка, Каменное, на Романовском городище, было найдено немало тому подтверждений: подвески-обереги из костей и зубов животных, изображения свастики на щитках перстней-печаток, многочисленные клейма мастеров в виде солярных знаков на керамической посуде.

С конца XIV в. Верхнее Подонье в результате бесконечных татарских набегов превратилось в «Дикое поле». Татарские кочевья доходили до реки Воронежа и верхнего течения Битюга, где даже обнаружены остатки татарской мечети этого времени.

Вновь православное славянское население возвратилось на территорию Верхнего Дона в середине XVI в. В 1563 г. восстанавливается город Донков, в 1592 г. — Елец, в 1613—1614 гг. сельцо Лебедянское Городище получает статус города, заселяются их уезды. С этого же времени строятся православные храмы и основываются первые монашеские обители: Донковский Покровский, Задонский Богородицкий, Елецкий и Лебедянский Троицкие монастыри.

Заселяются земли, лежащие далее к югу, где возникает ряд крупных вотчин, в том числе московских бояр и монастырей. Так, вотчины московских Чудова и Новоспасского монастырей появились в конце XVI в. в селе Доброе Городище.

С возникновением в начале XVII в. вотчинного города бояр Романовых — Романова в Степи — в нём, помимо храмов, был основан монастырь — Красногорская пустынь. В Романовской вотчине близ с. Студёнки позднее возникает Паройская пустынь. Сегодня на её месте — Липецкий Свято-Успенский мужской монастырь.

Монашеские обители Верхнего Дона становятся не только оплотом Православия, но и пограничными крепостями, защищавшими население от нападения кочевников со стороны «Дикого поля». До сих пор сохраняется свидетельство того — мощные крепостные стены Лебедянского Троицкого монастыря. В вотчине бояр Романовых в XVII в. по правобережью реки Воронеж был основан ряд сёл. деревень и починков, в том числе сёла Большие Студёнки, Студёнки Липские Малые, Сырское, деревни Дикая Поляна (с 1646 г. село Дикое) и Коровино. Все эти населённые пункты со временем вошли в черту города Липецка. Кроме них, уже в XX столетии районами Липецка стали село Сокольское (в 1647—1774 гг. — город Сокольск), сёла Ссёлки и Жёлтые Пески, принадлежавшие в XVII в. князьям Трубецким.

Именно с XVII в. начинается история липецких храмов. В большинстве из населённых пунктов первые храмы были построены не позднее второго десятилетия XVII в., а в городе Сокольске их было два.

Все церкви были деревянными, а следовательно, недолговечными. Первым каменным храмом, возведённым в конце XVII в., была Успенская церковь монастыря Паройская пустынь, до сих пор сохранившаяся на территории Липецка. Ныне это храм Свято-Успенского мужского монастыря.

Процесс христианизации шел сложнее там, где существовало финно-угорское население. Так, Тамбовская летопись сохранила историю о мученической смерти архиепископа Рязанского и Муромского Мисаила в 1655 г. от руки язычника в Шацком уезде. В исследованиях тамбовского краеведа И.И. Дубасова находим сведения о том, что спустя столетие после этого на Тамбовщине «новокрещены» в церковь не ходили, а на «гайтанах вместе с крестами носили звериные кости». Окраинное положение и удалённость от центров православной культуры продолжали сказываться на церковной жизни нашего края и позднее. Даже в XVIII в. Православной Церкви приходилось бороться с пережитками язычества. Только в 1765 г. Святитель Тихон Задонский в бытность епископом Воронежским «совершенно уничтожил мерзкое игрище, называемое Ярило. Игрище сие находилось на том месте, где ныне гостиный двор (в г. Воронеже); играми занимались несколько дней сряду в неделю Пятидесятницы» [3]. После Святой Троицы, собравшись на площадь, «народ устраивал пляски, пьянство, кулачный бой, бесчинство и разврат». Духовенство ничего не могло с этим сделать и Святитель Тихон лично явился на это празднество, приехав в самый центр разгула и начал своё обличительное слово, под влиянием которого всё прекратилось [4]. По сообщению И.И. Дубасова, в XVIII в. все наши жители при крайнем религиозном индифферентизме тщательно соблюдали все суеверные обычаи: святочные, весенние, купальские и иные [5]. В XIX в. продолжал существовать обычай «завязывания Николиной бородки», который являлся по сути своей жертвоприношением по окончании уборки хлебов; опахивание — обряд, бытовавший во многих местах и связанный с культом Велеса; обряд перепекания и др.

С XVII в. начинается история населённого пункта, на основе которого в следующем столетии вырос город Липецк. Речь идет о селе Липские Студёнки Малые, возникшем в самом начале XVII в. сразу после, а возможно и во время «Борисова разоренья». Храм во имя Рождества Христова, построенный в селе вскоре после его основания, можно считать первым православным храмом города Липецка. Нынешний Христорождественский собор — наследник именно этой небольшой деревянной церкви.

Территория, занимаемая современной Липецкой областью, долгое время входила в состав Рязанской епархии, созданной в 1198 г. в Муроме и перенесённой в 1291 г. в Рязань. В XVII столетии претензии на неё предъявляла и Коломенская епархия, правда, безуспешно [6]. В 1765 г., после учреждения духовных штатов, города Лебедянь, Романов и Сокольск, а также сёла Студёнки Большие и Малые были приписаны из Рязанской к Воронежской епархии, учреждённой в 1682 г. вместе с Тамбовской, к которой отошла крепость Добрый с уездом. Этому предшествовал Большой Московский Собор 1677 г., участники которого решили, что «Рязанская митрополия нескудна и довольствоваться ей без тех городов и волости мочно и что те города с уезды и волость от нея поудалели, а к Воронежу в ближних местах». По первоначальному соборному определению предполагалось, что епископы Тамбовский и Воронежский будут подчинены рязанским митрополитам, но впоследствии от этого отказались. Однако с созданием новых епархий границы их были определены не сразу. Епископ Воронежский Митрофан, в чьём подчинении было семь городов Рязанской и Белгородской епархий, включая Елец, претендовал на города Усмань, Романов, Белоколодск (в районе нынешнего с. Пады Липецкого района), Лебедянь, Данков, посылая туда свои грамоты и требуя, чтобы там в церковной службе и в многолетии именовали его епископом. В 1699 г. споры прекратились после царского указа, согласно которому к Воронежской епархии были приписаны города Усмань, Белоколодск, Демшинск (современное с. Никольское Усманского района), Мокрый Боярак (с. Ржавец Задонского района) с приселками, а также город Добрый, который с 1701 по 1723 г. относился к Рязанской епархии [7].

В 1703 г. у с. Липские Студёнки Малые, на реке Липовке, на базе мельничной плотины монастыря Паройская пустынь, по указу государя Петра I был построен вододействующий металлургический завод, получивший название Верхнего Липского. Одновременно, взамен первой обветшавшей сельской Христорождественской церкви, при заводе был построен новый деревянный храм прежнего наименования. По преданию, сам Пётр Великий принимал участие в его закладке. В 1707 г. началось строительство Нижнего Липского завода, позднее на плотине Нижнего завода возникли суконная, стамедная, шляпная и чулочная мануфактуры. Примерно в то же время в развивающемся заводском поселке была построена вторая деревянная церковь — храм св. Димитрия Солунского.

При заводах возникла и постепенно развивалась слобода Липские железоделательные заводы, преобразованная в 1779 г. по указу императрицы Екатерины Великой в уездный город Липецк Тамбовского наместничества.

Ввиду роста населения слободы к 1751 г. был выстроен новый каменный соборный храм, освящённый в честь Вознесения Господня. В конце 1770-х — начале 1780-х гг. за южной границей города на вновь отведённом кладбище строится деревянный храм во имя Преображения Господня.

В 1799 г. к возрождённой вновь в 1758 г. после 59-летнего перерыва Тамбовской епархии были присоединены из Воронежской города Липецк, Усмань и Лебедянь с их округами [8]. С этого момента и вплоть до 1917 г. церковная история Липецка и его округи напрямую связана с Тамбовской епархией.

После официального закрытия в 1795 г. Петровских железоделательных заводов и основания в 1803 г. курорта Липецкие минеральные воды началась новая эра в истории города, с которой связан его расцвет, обретение нового стимула развития и генерального плана 1805 г., по которому велась его активная застройка, в том числе строились и новые храмы. Производились в то же время отводы земли на усадебные места для священников и причта городских церквей [9]. К этому времени завершается строительство храмовой части будущего символа Липецка — Христорождественского собора. В 1808 г. закладывается каменная Преображенская, в 1817 г. — кладбищенская церковь св. Евдокии.

К 1827 г. была окончена постройка каменной Покровской церкви на месте деревянной Димитриевской на улице Усманской.

Храмы Липецка и его округи, в которую долгое время входила территория Липецкого и Усманского уездов, подчинялись в административном отношении Липецкому духовному правлению, для которого в 1828 г. в Липецке построено деревянное здание, на что от казны получено 1840 руб. 50 коп. [10] До этого оно находилось в арендованном доме надворного советника Ивана Касьмина Киселёва [11].

В 1829 г. начинается новый этап в истории духовного просвещения Липецка и его округи. В этом году основано Липецкое духовное училище, оказавшее больное значение для подготовки кадров священно- и церковнослужителей, а также развитие всей церковной жизни края. В Липецком духовном училище в 1838-1839 гг. преподавал Александр Михайлович Гренков, будущий Святитель Амвросий Оптинский. В конце XIX в. преподавателем и настоятелем училищного храма святой Софии состоял местночтимый подвижник веры и благочестия Иоанн Михайлович Рождественский.

С ростом города в XIX столетии в Липецке появляются новые храмы и часовни. На Новой Базарной площади в 1836 г. начинают возводить Троицкую церковь. На Старой Базарной, на месте сгоревшей Христорождественской деревянной церкви, в 1872 г. — часовню святых Петра и Павла. На Острожной площади при липецком тюремном замке в 1890 г. построена Никольская церковь.

В 1876 г. при храмах Липецка начинают действовать церковно-приходские попечительства во главе с их настоятелями или прихожанами — самыми известными и уважаемыми в городе людьми. С начала 1880-х гг. открываются церковно-приходские школы, для которых возводятся собственные здания. К 1915 г. при городских храмах действовало пять одноклассных и одна воскресная церковно-приходских школ. За многие годы обучение в них прошли тысячи наших предков.

В 1892 г. в Липецке было 11 церквей, 1 каменная и 2 деревянных часовни [12]. В 1913 г. построено новое здание духовного училища с домовой церковью святой Софии, открытой в прежнем здании в 1876 г.

В это время в городе действовало две богадельни: 1) Евгениевская, открытая 20 августа 1880 г., под покровительством её императорского высочества Евгении Максимилиановны, принцессы Ольденбургской, в которой призревалось 16 престарелых женщин; 2) Александровская, открытая в мае 1883 г. в память 25-летнего царствования государя императора Александра Николаевича на средства города, в которой призревалось 19 человек. Кроме того, существовал приют потомственного почётного гражданина А.П. Хренникова, в котором ежедневно бывало до 45 приходящих детей обоего пола [13].

В отличие от многих других уездов Тамбовской и других соседних губерний в Липецке к началу XX в. не было раскольников и сектантов! Наши предки свято хранили чистоту православной веры, наследованной ими от предков. В Липецком уезде существовал один приход на станции Грязи, где, кроме православных, проживало 9 католиков и 8 протестантов [14]. Причём всё это были работавшие на железнодорожной станции приезжие специалисты.

В Липецке в XIX в. подвизался местночтимый подвижник — блаженный Иоанн Табалин. Родился он в начале столетия и с середины века проживал в Липецке. Зимой и летом ходил босиком и без шапки, в одной длинной холщовой рубахе. В засуху по молитве старца Господь посылал обильные дожди. Известны случаи его духовной прозорливости. Иоанн Липецкий часто предсказывал людям радости и несчастья. Блаженный Иоанн, пользовавшийся огромной любовью и уважением горожан, скончался 12 октября 1887 г. Погребён подвижник на Евдокиевском кладбище Липецка.

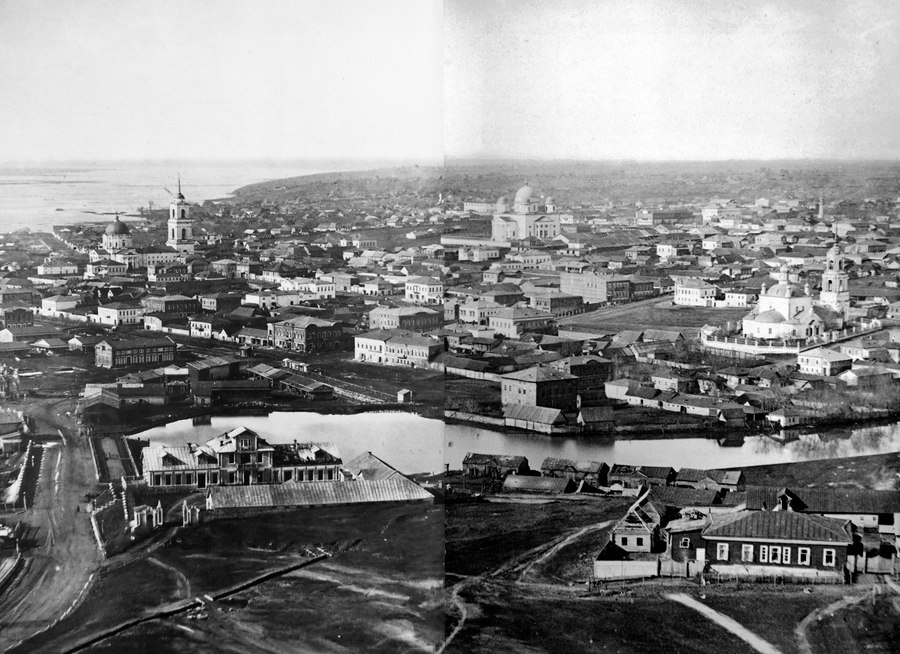

Современники, посещавшие тихий уездный Липецк ещё в середине XIX века, отмечали ту особенность, которую придавали тенистому курортному городку православные храмы. Вот та картина, которая открывалась с высокой Соборной горы Липецка: «…а над домами со всем величием священных зданий возвышаются храмы Господни со своими куполами и золотыми крестами. Красота видов и приятность здорового климата в городе даёт ему право быть в числе самых заманчивых для жизни городов, едва ли не в целой Империи…» [15]. При этом, говоря о храмах, тамбовский краевед А. Леопольдов отмечал, что «…все эти дома молитвы содержатся в приглядной чистоте и опрятности и усердно посещаются жителями во время Богослужений» [18].

В 1911 г. о липецких храмах и их прихожанах писали: «Храмы в Липецке весьма благоустроены с внутренней и внешней стороны. В праздничные дни очень усердно посещаются публикой; пожертвования сыпятся щедрой рукой, и церковные свечи раскупаются во множестве» [17]. «Прихожане очень у усердны к церковному богослужению, говению, исповеди и причастию Святых Таин, к слушанию бесед и поучений душеспасительных, также поминают усопших и иногда служат молебен <..> очень преданы церкви» [18].

Революция 1917 г. резко прервала естественное развитие церковной жизни в Липецке и крае, подписав со временем смертный приговор и многим липецким храмам, и многим верующим. Хотя вначале многие, в том числе и верующие, восприняли перемены с надеждой и даже восторгом. В летописи Успенской кладбищенской церкви о событиях 1917 г. читаем, что год «дал много нового в истории святой Руси. Когда-то стеснённая, придавленная пятой самодержавия Россия монархическая обратилась в три дня в вольную республику… Сегодня, когда я пишу эту летопись, 13 ноября проходят выборы в Учредительное собрание…» [19]. Однако радоваться было рано. Автор, видимо, ещё не знал нового декрета «О земле», принятого 26 октября (8 ноября) 1917 г., по которому Русская Православная Церковь лишалась всех средств к существованию. Отныне все церковные и монастырские земли объявлялись «всенародным» достоянием. Недаром участники Поместного собора, проходившего в Москве, назвали социалистическую революцию «нашествием антихриста и беснующимся безбожием». А «Тамбовские епархиальные ведомости» писали в 1918 г.: «Новое правительство дворянина Ульянова-Ленина и еврея Троцкого-Бронштейна, опираясь на штыки кронштадских матросов, части рабочих и солдат, разогнало пока Учредительное собрание и начало законодательствовать вполне самодержавно…» [20].

Согласно другому декрету Совнаркома от 11 (24) ноября 1917 г., у Церкви были конфискованы все учебные заведения. Новые декреты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» от 18 (31) декабря 1917 г., «О расторжении брака» 16 (29) декабря 1917 г. лишили Церковь возможности влиять на семейные отношения. В январе 1918 г. был ликвидирован институт духовников в армии и отменены все государственные дотации Церкви. В соответствии с декретом от 20 января (2 февраля) 1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» Церковь была отделена от государства, теряла юридическое лицо и право собственности. Всё имущество её объявлялось народным достоянием и переходило в непосредственное заведывание местных советов [21].