После закрытия храмов была изъята последняя церковная утварь из драгоценных и цветных металлов, а более-менее ценное оставшееся имущество растащено [46]. Во многих местах сразу после закрытия храмы лишились кровли, полов, а кое-где были разобраны на кирпич. Все эти варварские мероприятия сопровождались активной антирелигиозной пропагандой. На одном из совещаний в Липецком районе 13-14 января 1931 г. постановили: «При каждой избе-читальне организовать кружок безбожников в количестве 40 человек». Пропаганда шла под лозунгом «Борьба против религии — борьба за социализм» [47]. 15 мая 1932 г. Сталиным была объявлена «безбожная пятилетка». Намечалось, что к 1 мая 1937 г. «имя Бога должно быть забыто». Власть щедро финансировала антирелигиозную деятельность. Так, Елецкий горсовет в 1937 г. решил: «…на проведение конференции союза воинствующих безбожников отпустить 300 рублей» [48].

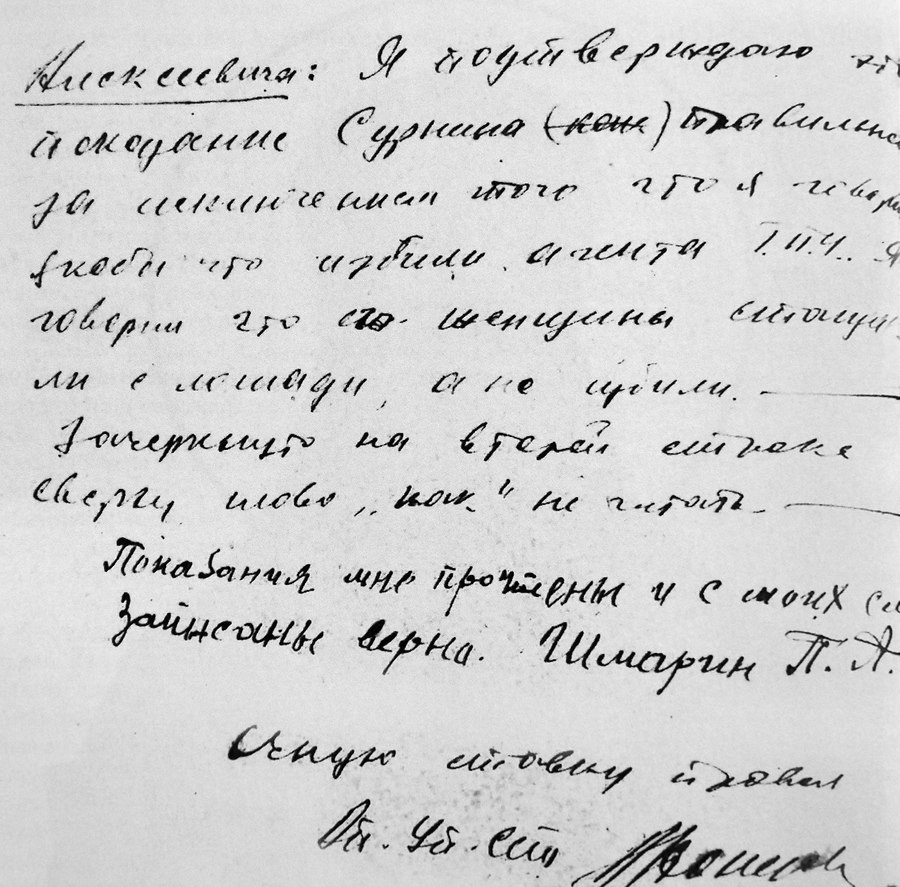

Но Православная Церковь, вопреки всем ухищрениям безбожной власти, продолжала жить. Действовала и Липецкая епархия. Служил в Липецке её правящий архиерей — епископ Уар. Сначала в кафедральном Христорождественском соборе. После его окончательного закрытия в 1932 г. — в Древне-Успенской церкви. По праздникам архиерейские службы проходили в других оставшихся храмах города, собирая, по воспоминаниям старожилов, огромное количество верующих. Владыка Уар выезжали в районы. В 1931 г. он принял участие в торжествах в Лебедяни по случаю 100-летия освящения Никольской церкви. Очевидцы вспоминают его службы в Грязях, Сырском. Авторитет Владыки среди верующих был столь высок, что это не могло не настораживать власти. 25 декабря 1934 г. осведомитель Липецкого горотдела НКВД сообщал: «Деятельность епископа Уара всё усиливается и усиливается. Популярность его все возрастает. Он делается любимцем граждан г. Липецка и окружающих деревень вёрст за 60. Он имеет большое влияние на верующих. Он является большой объединяющей силой. Под его руководством священники вербуют себе единомышленников… Об Уаре говорят, что он во время революции был в Финляндии и принял епископство от архиепископа Сергия Финляндского. Наступила необходимость борьбы с влиянием епископа Уара» [49]. В апреле 1935 г. необходимый случай представился. Прихожане Христорождественской церкви с. Студёнки воспротивились снятию колоколов с их храма. Последовали аресты, угрозы, допросы, в результате чего двое священнослужителей согласились лжесвидетельствовать против своего архиерея. 8 июня т. г. Владыка Уар был арестован и заключён в липецкую тюрьму. Епископу вменялась в вину «систематическая контрреволюционная агитация с использованием религиозных предрассудков». Владыка виновным себя не признал и по решению спецколлегии Воронежского областного суда 11 сентября 1935 г. был приговорён к 8 годам лишения свободы. 23 сентября 1938 г. в Карагандинских лагерях липецкий епископ Уар был зверски убит уголовниками. На Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви 2000 г. епископ Уар (Шмарин) был проявлен в сонме мучеников и исповедиков российских для общецерковного почитания. Память его празднуется 10 (23) сентября, в Соборе новомучеников и исповедников российских — 25 января (7 февраля) или в первое воскресение после, а также в Соборе воронежских святых — 4 (17) сентября.

После ссылки Владыки Уара вторым епископом Липецкой епархии стал Александр (Торопов), расстрелянный в 1937 г. по обвинению в организации и руководстве контрреволюционно-монархической группой. Вместе с ним была репрессирована большая группа священнослужителей Липецка.

Вообще в борьбе с Православием власти сделали серьёзную ставку на физическое устранение или уничтожение духовенства и активной части верующих. Итоги всесоюзной переписи населения 1937 г., в которую был впервые включён вопрос о религиозных убеждениях, показали, что более 40% взрослых граждан СССР исповедовали себя православными верующими [50]. Это означало, что почти двадцатилетние усилия богоборческой власти в борьбе с Русской Православной Церковью и православным народом обернулись крахом. Почти половина населения страны продолжала оставаться православной, сохраняя национальные духовные корни. Поэтому 2 июля 1937 г. Политбюро приняло решение о проведении массовых репрессий против духовенства и верующих мирян. Как работала запущенная адская машина «троек» по схеме «арест-допрос-приговор-расстрел», свидетельствуют данные правительственной комиссии о реабилитации жертв политических репрессий: в 1937 г. было арестовано 136900 православных священнослужителей, из них расстреляно — 85300 [51]. В одном лишь Государственном архиве Липецкой области хранятся следственные дела на 818 священно- и церковнослужителей, монахов, ктиторов, церковных сторожей и просто верующих, «уличенных» советской властью в преступной связи с Православной Церковью, и именно за это подвергнутых аресту, ссылке, лишению прав или расстрелу. А ведь это только часть айсберга, так как большинство дел или потеряно безвозвратно или просто не передано в архив компетентными органами тех властей, куда входили территории нынешнего Липецкого края.

Так, в Липецке к началу Великой Отечественной войны духовенство было ликвидировано часто даже в физическом смысле слова, а храмы либо закрыты, либо взорваны. Та же участь постигла и храмы пригородных сёл, вошедших в черту города в период его роста, связанного со строительством и началом активной работы Новолипецкого завода. Речь идет о Христорождественском храме с. Студёнки и Троицкой церкви бывшего города Сокольска.

Лишь в тяжёлые годы войны государственная власть сочла возможным вернуть некоторые храмы верующим на основании постановления СНК СССР №1325 от 28/Х1 1943 г. [52] Ещё 4 сентября 1943 г. в Кремле произошла встреча Сталина и оставшихся трех митрополитов. Сталин разрешил восстановить Патриаршество и Синод, открывать храмы, монастыри, духовные учебные заведения, свечные заводы и даже заниматься издательской деятельностью. А 8 сентября Собор епископов избрал митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и Всея Руси. 14 сентября был образован Совет по делам Русской Православной Церкви. С этого времени верующим разрешено было открывать в установленном порядке храмы при наличии ходатайства значительного количества людей. Правда, при условии, что в городе или районе нет действующей церкви или действующая церковь находится на значительном расстоянии. Запрещалось местным властям закрывать уже открытые храмы и переоборудовать церковные здания без разрешения Совета по делам Русской Православной Церкви [53].

В Липецке и районе первым открытым храмом стала Христорождественская церковь бывшего села Студёнки. В 1943 г. она открыла двери всем желающим вознести соборную молитву Господу о даровании победы нашему народу над захватчиками.

Долгое время шла борьба верующих за открытие Христорождественского собора и Преображенской церкви, но безрезультатно. Единственного храма на весь город и район было недостаточно, многие не могли попасть в храм. Молиться приходилось в такой тесноте, что руку было невозможно поднять, чтобы осенить себя крестом. В храме была страшная духота, пожилых выносили на улицу замертво.

В годы войны Русская Православная Церковь немало сделала для победы. Так, священник Казанской церкви Ельца Николай Антонович Лыков был отмечен благодарностью Сталина, а в 1947 г. награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» [54]

Впрочем, не смотря на многообещающие декларации власти о новой политике в отношении к Русской Православной Церкви, на местах мало что менялось. Возвращение храмов верующим было скорее исключением из правила, чем самим правилом, провозглашенным государством, хотя власть продолжала декларировать всё новые и новые послабления в антирелигиозной политике. В августе 1945 г. вышло постановление Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР №2137-546с, в котором процедура открытия храмов ещё более упрощаюсь и даже предусматривались меры различной помощи церковным общинам: подлежали удовлетворению ходатайства верующих вне зависимости от их количества и количества действующих церквей в городе и районе, разрешался колокольный звон и приобретение колоколов, становилось возможным снабжение общин строительными материалами, им предоставлялись ограниченные права юридических лиц [55].

После этого в 1946 г. в Липецке открылся кладбищенский Преображенский храм. Долгие годы после этого только в двух этих храмах тысячи верующих из Липецка и окрестных районов могли помолиться и приобщиться Святых Тайн.

С 1948 г. политика государства по отношению к Русской Православной Церкви претерпела серьёзные изменения в сторону ужесточения. Уполномоченные на местах получили право не регистрировать духовенство, имевшее судимость по 58 статье. На этом основании отказали в регистрации священнику Кондратюку. Практиковалось и снятие с регистрации, лишение права пользования земельным участком, т.е. лишение средств существования, частые переводы. Церковь душили налогами. Ужесточалась борьба с «нелегальной религиозной деятельностью». В 1949 г. в Ельце и районе органы МГБ арестовали группу истинно-православных христиан в количестве 14 человек, а в 1950 г. в Задонском районе арестовано 25 человек, из которых 21 человек приговорены к 25, 4 человека — к 4 годам исправительно-трудовых лагерей [56].

Уполномоченные по делам религии постоянно отслеживали деятельность священников. С 1 мая 1953 г. был введён «новый порядок по карточному учёту служителей культа». В карточку заносились все сведения о священнике, а при его перемещении карточка, которая велась тайно, пересылалась на новое место. Ведшие картотеки уполномоченные в отчетности, отправляемой в Совет по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме СССР, обязаны были «показать наиболее активных служителей <…> докладывать <…> о попытках духовенства войти в доверие к отдельным представителям советских органов» [57].

Уполномоченным рекомендовалось следить за приходами, «идущими к упадку, и за теми, которые усиливают свою деятельность, и на основе этих материалов сделать вывод: в каком направлении развивается деятельность церкви в целом, её приёмы и методы по усилению влияния на верующих <…> необходимо также интересоваться, но очень осторожно, и материальной стороной церкви <…> не требуя каких-либо официальных данных» [58].

В 1954 г. был ограничен произвол местных властей в отношении зданий православных храмов. Послевоенные трудности и рвение местного начальства привели к активному их разрушению с целью получения строительных материалов. Часто с храмов снимались ещё добротные кровли. Отмечалось: «За последнее время участились случаи разборки церковных зданий для использования полученных от разборки материалов на строительство МТС, культурных учреждений и общественных учреждений колхозов. В отдельных местах это приняло характер кампании. Например, в Тамбовской области за первое полугодие 1954 г. облисполком принял решение о разборке 12 зданий. Подобное явление наблюдалось в Рязанской и ряде других областей». В отправленных на места предписаниях объяснялось, что «…слом или разборка церковных зданий допускается по разрешению (областных, краевых) исполкомов и Советов Министров республик в исключительных случаях <…> при наличии технического акта и по заключению Уполномоченного Совета» [59].

Но при кажущихся многочисленными положительных изменениях храмов не становилось больше. На 1 января 1955 г. во всей Липецкой области действовало: «церквей — 30, молитвенных домов — 1 <…> 51 священник. С июня 1954 г. всего поступило ходатайств об открытии церквей — 34, на 11 церквей. Из них: 6 заявлений — об открытии 2-х церквей в городской местности и 28 заявлений — об открытии 9 церквей в сельской местности. Все заявления облисполкомом были отклонены, в ходатайстве отказано» [60]. Постепенно количество просьб об открытии храмов сокращается. «Областные партийно-советские организации проводят соответствующую разъяснительную работу в тех населённых пунктах», где жители собирались открывать церковь. Священникам запрещалось вести работу по организации коллективных прошений, а сами просители не видели смысла в этом, так как к 1957 г. в течение прошедших «десяти лет в области не открыли ни одной церкви» [61].

С середины 1950-х гг. началось экономическое давление на священников и приходы. В 1957 г. были резко повышены налоги. Если в 1956 г. взималось 12 тысяч рублей в год, то в 1957 г. — 25 тысяч! Кроме того, сделали начисление за предыдущий год по 16 тысяч рублей на каждого священника. Духовенство бедных приходов считало себя несостоятельными плательщиками и оставляло службу [62]. По Липецкой области 9 священников в это время оставили свои приходы.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. после нескольких постановлений типа «Об усилении контроля за соблюдением законодательства о культах» начался новый этап в отношении советского государства к Церкви. Преследования прихожан за веру, закрытие и разрушение храмов стали главными её составляющими. В 1958 г. уполномоченный по делам религии при Липецком облисполкоме А. Калугин получил секретное предписание председателя Совета по делам религии при Совете министров СССР за №203/с «О паломничестве верующих к т. н. «святым местам» и о мерах по его прекращению», в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 28 ноября 1958 г. «О мерах по прекращению паломничества к т.н. «святым местам», с приказанием «разобраться со всеми т.н. «святыми местами». Совместно с соответствующими органами разработать конкретные мероприятия по прекращению паломничества к каждому из этих мест <…> Совместно с органами культуры изучить вопрос о целесообразности оставления под охраной государства некоторых памятников архитектуры, к которым продолжается паломничество верующих». О принятых мерах следовало отчитаться до 5 мая 1959 г. После этого горисполкомом Липецка место, где верующие набирали воду из святого источника у Древне-Успенской церкви, было передано горводоканалу и доступ к нему прекратился.

17 июля 1963 г. Липецкий облисполком создал комиссии содействия по контролю за соблюдением законодательства о культах [63].

По стране в период с 1960 по 1967 г. было закрыто 5588 православных храмов — 43% от их общего количества [64]. По другим сведениям, было закрыто две трети всех храмов [65]. Хрущёвская «оттепель» принесла новые гонения на церковь. Коммунистическая партия вела настоящую борьбу по уничтожению Церкви. Партия и правительство вмешивались во внутреннюю жизнь приходов, контролировали посещение храмов прихожанами. Комиссии содействия контролю за выполнением законодательства о культах «следят за посещением церкви молодёжью, о чём информируют горкомы и райкомы ВЛКСМ и органы народного образования, которые принимают меры по отрыву молодёжи и подростков от религии и церкви» [66].

Именно в это время в Липецке была уничтожена Вознесенская церковь, планировалось снести Христорождественский храм в Студёнках, приостановилось возвращение церквей верующим. Если до 1962 г. в Липецкой области действовал 31 храм, то к 1971 г. осталось всего 25. В городах — 8, в Липецке и Ельце — по две. В Липецке по праздникам в храмы при их небольшой вместимости приходило на службу по 3 тысячи человек! По рекомендации уполномоченного Калугина в храмах было проведено сокращение штата священников. В это же время у приходов как «незаконно приобретённые» изымаются автомобили и даже лошади, запрещается всякий ремонт храмов, снимаются с государственной охраны церкви — памятники архитектуры, вновь запрещается в 1962 г. колокольный звон, разрешенный было в 1945 г. [67]

Всё это вызывало протест верующих, порой даже открытый! 28 марта 1966 г. священник Никольской церкви с. Двуречки Александр Васильевич Дронов написал открытое письмо Президиуму XXIII съезда КПСС: «…Законы очень гуманные, самые демократичные и справедливые, но беда в том, что такими они остаются только на бумаге, а на деле не выполняются. Все церкви были закрыты, многие верующие за свою религиозность были посажены в тюрьмы, а те, которые остались, со слезами на глазах смотрели на безобразия, творящиеся в местах их святыни. Государственный орган — Совет по делам религий и его уполномоченные по областям, созданный для связи церкви с государством и регистрации религиозных общин и духовенства, фактически стал диктовать свою волю церкви, хотя эта диктовка нигде не фиксируется, потому что противозаконна <…> не сама церковь пожелала поднять цены на свечи для своих приходов в 7 раз, конечно, не сама церковь захотела, чтобы исполнительные органы религиозных общин посылали свои отчёты органам власти и собирали сведения о религиозной принадлежности граждан и передавали эти сведения властям. Приносят крестить ребёнка. Спрашиваешь их: «Документы принесли! <…> Это не дает права партии использовать в борьбе против церкви государство, как силу, ибо там, где выступает сила власти, теряется свобода и вместо неё приходит насилие. Государство должно отказаться от всякого финансирования антирелигиозных обществ». Далее о. Александр пишет о том, что готов пострадать за правду. «…Захотят наказать меня за дерзость высказанных мыслей, я готов отвечать!» [68]

В начале 1970-х гг. в полуразрушенной Успенской кладбищенской церкви городские власти пытались открыть пивную под названием «Золотой петушок». Это вызвало возмущение горожан, и храм попросту снесли.

За церковными общинами по-прежнему продолжал осуществляться постоянный контроль под предлогом проверки соблюдения ими законодательства. В Липецком райисполкоме постоянно работали комиссии, в обязанность которых входило посещение «молитвенных зданий не реже одного раза в месяц», контролировалось даже «соблюдение религиозной обрядности» и содержание проповедей священников [68]. В 1986 г. по решению облисполкома в храмах Липецкой области проводился учёт церковного имущества: ценных икон, серебряной утвари. Были составлены описи, выполнены фотографии всех взятых на учёт ценностей. При этом, несмотря на политику гласности и перестройки, просьбы верующих о регистрации новых общин не удовлетворялись.

В канун тысячелетия крещения Руси областное управление культуры хотело открыть в Древне-Успенской церкви пирожковую или зал игровых автоматов, но это не позволили сделать липецкие краеведы, разместив в ней музейную экспозицию, часть которой была посвящена православной культуре. Здесь впервые верующие увидели клад церковной утвари, найденный во время реставрации на крыше Владимирского собора Задонского Богородицкого монастыря. Из экспозиции святыни были возвращены Воронежско-Липецкой епархии.

Долгие годы нужны были государству и обществу, чтобы отказаться от богоборческой политики и научиться видеть в Русской Православной Церкви оплот духовности и культуры. Процесс этот длился долго и не всегда просто. Только 28 января 1988 г. Совет по делам религий при Совете министров СССР принял решение об отмене «Инструкции по применению законодательства о культах» от 16 марта 1961 г. и других нормативных актов, ограничивавших деятельность Церкви.

С 1988 г. в Липецкой области начинается движение за открытие новых православных храмов. Первая ласточка — Казанский храм в с. Таволжанка, затем Троицкий в с. Большой Хомутец. К августу 1993 г. верующим было передано более 50 православных храмов и 2 монастыря [70]. По состоянию на 1 января 1994 г. в Липецкой области действовало 72 прихода и 2 монастыря. На реставрацию храмов из бюджета области и города выделено 50 миллионов рублей [71].

Духовное возрождение в нашем крае напрямую связано с воссозданием самостоятельной епархии. С 1937 г., после расстрела епископа Александра (Торопова), Липецк перестал быть центром епархии, а после войны вошёл в пределы Воронежской кафедры. Остальные районы нынешней Липецкой области находились под омофором Орловского, Рязанского и Курского архиереев. С тяжких военных лет и до последнего времени липчане всей душой желали и молили Господа о воссоздании своей епархии. И вот в 2003 г. исполнились давние чаяния жителей Липецкого края. По решению Священного Синода от 7 мая 2003 г. Воронежско-Липецкая епархия была разделена на две самостоятельных кафедры — Воронежскую и Липецкую. В качестве временного управляющего Липецкой и Елецкой епархии был призван к служению епископ Задонский Никон (Васин), 26 декабря того же года назначенный епископом Липецким и Елецким. Решение о создании Липецкой епархии утвердил Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в октябре 2004 г.

За прошедшее со дня создания епархии время много свершений произошло в церковной жизни нашего края. На территории Липецкой и Елецкой епархии на сегодняшний день действуют более 180 приходов, строятся десятки новых храмов в городах и сёлах, почти сотня храмов возрождается из разрухи, ещё две сотни ждут своего часа. В епархии 3 мужских — Задонский Богородицкий, Свято-Успенский Липецкий и Раненбургский Петропавловский — и 6 женских монастырей — Задонские Свято-Тихоновский Преображенский и Богородице-Тихоновский Тюнинский, Троекуровский Свято-Димитриевский Иларионовский, Елецкий Знаменский, Благовещенский в с. Ожога Воловского района и Троицкий в Лебедяни. Готовится открытие ещё одной женской иноческой обителей — Иоанно-Казанской в с. Сезёново. Рукоположены в священный сан десятки наших молодых земляков, решивших посвятить свою жизнь служению Господу и людям.