К достопримечательностям Троицкого храма относились также местночтимые Смоленская икона Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе, украшенной камнями и стразами, написанная 3 декабря 1720 г. и пожертвованная женой храмоздателя Хренниковой, и Нерукотворный образ Спасителя греческой живописи в серебряной вызолоченной ризе, украшенной бриллиантом и драгоценными камнями.

Особо почиталась прихожанами Иверская икона Божией Матери по чуду, «бывшему от неё 31 июля 1874 г. над повреждённым умом и расслабленным всеми членами крестьянином с. Сырского Егором Перегудовым, который по совершению пред иконою местным священником Каменским молебна с акафистом, освящении воды и окроплении ею больного пришел в сознание и стал ходить». Икона была принесена в Троицкий храм из Задонского монастыря 26 октября 1873 г., где существовало множество «чудодейственных сказаний» о ней [26].

Библиотека Троицкой церкви насчитывала 600 названий книг [27].

В уважение великолепия Троицкого храма и особенно усердия прихожан, немало сделавших для его украшения, в последовавшей резолюции епископа Тамбовского на прошение липчан с 1851 г. разрешено было производить «ежегодно при сей церкви святой обряд совершения артоса» [28].

В 1899 г. в храме проводился ремонт. В это время его посетил Преосвященный Георгий, епископ Тамбовский и Шацкий, осмотревший только построенное двухэтажное здание церковноприходской школы [29].

Уже в 1911 г., как видно из документов, в церкви действовало водяное отопление. В караулке над папертью была устроена утермартовская печь [30].

Много заботился о благоукрашении Троицкого храма и его ктитор — личный почётный гражданин Николай Богомолов, награждённый за свои непрестанные труды в должности церковного старосты в 1908 г. серебряной медалью «За усердие» на александровской ленте.

На 1848 г. — время завершения строительства храма — в его приходе насчитывалось 246 дворов, в которых проживало 1002 души мужского и 1016 женского пола [31]. В 1910 г. в приходе состояло 257 дворов горожан с 947 душами мужского и 1027 женского пола, а также «деревня Большая Дикинская в 45 дворов со 185 душами мужского и 214 женского пола» [32]. Умерших прихожан хоронили на Преображенском кладбище.

При входе в Троицкий храм с западной стороны в подвальном помещении находился склеп, в котором с разрешения епархиального начальства были похоронены храмоздатель Алексей Петрович Хренников, его жена и двое его детей [42].

Сама церковь была обнесена каменной оградою с тремя проездными чугунными воротами, начатыми постройкой в 1861 г. С западной стороны ограды находились дом священника и просфорная, а внутри ограды с восточной стороны Троицкой церкви — могила настоятеля храма протоиерея Ксенофонта Павловича Петропавловского, скончавшегося в 1883 г. У церкви были похоронены также протоиерей Иоанн Яковлевич Каменский, священник Гавриил Воскресенский и диакон Иван Терентьевич Преображенский.

У западных ворот храмовой ограды находилась деревянная, на каменном фундаменте, обшитая железом часовня во имя св. Александра Невского, построенная в память спасения императора Александра II от покушения на его жизнь в 1866 г.

Штат священно- и церковнослужителей Троицкого храма составляли два священника, диакон и два псаломщика. Из дореволюционных настоятелей храма необходимо отметить протоиерея Иоанна Яковлевича Каменского, служившего в нём с 1863 по 1909 г. Он родился в селе Каменном Липецкого уезда в семье пономаря. В 1848 г. после окончания Тамбовской духовной семинарии преподавал в Тамбовском духовном училище, в 1851 г. рукоположен в священника к Вознесенской церкви с. Куликово Усманского уезда. В 1860 г. перемещен к Христорождественскому собору Липецка. С 1863 г. и до конца своих дней служил в Троицкой церкви. Был отмечен благословением Св. Синода, награждён камилавкой, скуфьёй, золотым наперсным крестом, саном протоиерея, орденами св. Анны III степени и св. Владимира IV степени. Скончался протоиерей Иоанн Яковлевич Каменский 11 октября 1909 г. в возрасте 85 лет и был похоронен в ограде Троицкой церкви [35].

До революции в Троицком храме действовал прекрасный хор, который мог бы «составить украшение и непровинциального храма». Многие любители церковного пения специально стремились попасть в Троицкий храм, чтобы послушать хор, на содержание которого ктитор тратил до 5000 рублей в год [36].

Церковно-приходская школа при Троицком храме действовала с 1887 г. Преосвященный Александр, епископ Тамбовский и Шацкий, посетивший школу в 1896 г., отметил, что ученики школы при Троицком храме, а их тогда насчитывалось 80 человек, «поют всю обедню <…> и очень стройно пропели несколько песнопений из литургии» [37].

Первые годы занятия проходили в наёмной квартире, а в 1898 г. школа и библиотека разместились на втором этаже построенного для неё каменного двухэтажного здания. Школа занимала шесть комнат и коридор, отапливалась четырьмя печами. Две комнаты из шести были заняты кухней и комнатой при ней, а в одной комнате находилась квартира учителя. Любопытна такая подробность в описании внутреннего интерьера школы: на три классных комнаты было 25 двухместных парт, три классных доски и в каждом классе по иконе [38]. Во время Первой мировой войны здание школы было отдано под приют для детей-беженцев, а занятия проводились в послеобеденное время в здании школы Вознесенской церкви [39]. В 1915 г. заведующим и последним законоучителем школы был протоиерей Иоанн Васильевич Смирнов, законоучителями — протоиерей Михаил Иванович Платонов и псаломщик Василий Дмитриевич Виноградов, учителями — псаломщик Павел Васильевич Архангельский и Людмила Петровна Островская [40]. В 1916 г. в школе обучались 20 мальчиков и 16 девочек [41]. Церковноприходская школа при Троицком храме просуществовала до 16 апреля 1919 г.

Троицкой церкви перед революцией принадлежало 33 десятины и 800 квадратных саженей земли в 20 верстах от церкви. Земля была пожертвована в 1903 г. прихожанкой Екатериной Ивановной Хренниковой, с условием, чтобы 2/3 дохода поступало на украшение храма, а треть — в пользу церковнослужителей на вечный помин её родственников и служение литургий в дни кончины и ангела [33]. Земля сдавалась в аренду и приносила 500 рублей годового дохода.

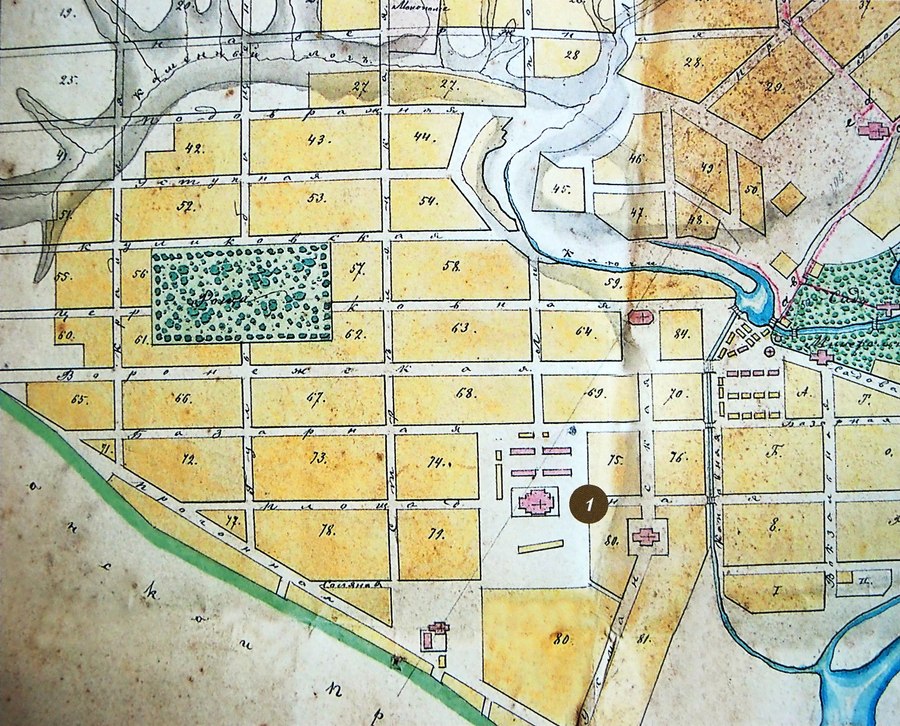

Троицкой церкви принадлежал деревянный причтовый дом, мануфактурный магазин и две каменные лавки на Троицкой (Новобазарной) площади, построенные одновременно с храмом с западной стороны [34]. Торговое помещение было пристроено к зданию церковно-приходской школы в 1911-1912 гг. с северной стороны на средства липецкого купца Дмитрия Степановича Алисова.

Величественный и богатый утварью Троицкий храм — гордость прихожан — после революции 1917 г. разделил судьбу всех липецких храмов. 20 марта 1922 г. представителями советской власти из Троицкой церкви были изъяты серебряные ризы икон общим весом 3 пуда 27 фунтов 84 золотника и серебряная утварь. Общий вес изъятого составил 4 пуда 32 фунта 80 золотников. Кроме того, было конфисковано 316 драгоценных камней, из них 56 бриллиантов, 33 осколка бриллиантов и золотой перстень. Всего на сумму 47.080.000 рублей [43]. Предварительно была составлена опись, из которой видно, насколько богат, в том числе и в художественном смысле, Троицкий храм. В описи много икон, украшенных серебряными ризами: образ Спасителя, св. митрополита Алексия, Марии Египетской, Божией Матери «Всех скорбящих радость», Спасителя, сидящего на престоле, Знамения Божией Матери, две иконы «Скорбящей Божией Матери» (одна со стразами в короне), две иконы святителя Николая, икона Божией Матери «Достойно есть», три иконы в одном киоте — св. Пантелеймона, Спасителя, Скорбящей Божией Матери, иконы Смоленской Божией Матери, Иверской Божией Матери (венец иконы со стразами), Божией Матери Целительницы, иконы св. Параскевы Пятницы, святых Николая Угодника и Иоанна Воина, Антипия, Харлампия и Власия, Божией Матери «Живоносный источник», «Утоли моя печали», Покрова Божией Матери, две иконы св. Тихона Задонского, икона свв. Петра и Павла, Казанской Божией Матери, Св. Феодосия Черниговского с эмалью, образ Владимирской Божией Матери с эмалью и стразами. Помимо многочисленных икон, в описи значились три Евангелия в серебряных вызолоченных окладах с камнями и стразами, молебное Евангелие в серебряном окладе, три напрестольных серебряных креста, два малых серебряных креста, три серебряных вызолоченных потира, три дискоса, три звездницы, две лжицы, два ковша, четыре тарелочки, три ковчега, две дароносицы, мирохранительница, хоругвь серебряная, лампада, пара венцов серебряных, два кадила [44].

Настоятель Троицкого храма протоиерей Иоанн Васильевич Смирнов и церковный совет выступили против изъятия серебряного ковчега, который «имеет художественное значение». Им удалось отстоять его, обменяв на 20 фунтов серебра [45]. 24 марта община ходатайствовала о замене других изъятых вещей: креста весом 2 фунта 48 золотников, сосуда 3 весом ф. 24 зол., дискоса весом 98 зол., звездницы весом 32 зол., ковчега весом 4 ф. 67 зол., ризы с иконы Божией Матери «Живоносный источник» весом около 6 ф., двух предиконных лампадок весом по 2 ф. [46]

Но простого ограбления Троицкого храма властям показалось недостаточно — было принято решение о его закрытии и приспособлении под мастерские. Фактически же речь шла о его постепенном уничтожении. Сохранился акт осмотра «здания на Коммунальной площади, предназначенного для мастерских механической, слесарной, литейной, кузницы», датированный 2 мая 1925 г. [47] Но время наглого и варварского закрытия и разрушения православных святынь ещё не пришло, да и многие верующие, узнав о злодейском замысле, стали открыто возмущаться. Опасаясь волнений среди липчан, 2 октября 1925 г. Липецкий уисполком решил повременить с закрытием Троицкого храма и заключил с церковным советом договор о передаче его в бессрочное пользование общине верующих. Прихожан принудили принять на себя ряд обязательств: «Мы, нижеподписавшиеся граждане, обязуемся беречь переданное нам народное достояние и пользоваться им исключительно соответственно его назначения, принимая на себя всю ответственность за целость и сохранность врученного нам имущества <…> в принятых нами <…> богослужебных помещениях мы обязуемся не допускать <…> политических собраний враждебного советской власти направления, раздачи или продажи книг, брошюр, листов и посланий, направленных против советской власти или её представителей, произнесение проповедей или речей, враждебных советской власти или её отдельным представителям, совершение набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения его против советской власти…» По всему видно, что советская власть была в это время не слишком уверена в лояльности граждан и устойчивости своего положения.

Как только внешне- и внутриполитическая ситуация изменилась, с верующими обошлись по-другому: закрытие Троицкого храма было оформлено постановлением президиума облисполкома ЦЧО от 5 февраля 1930 г. [48] Церковное здание по ходатайству Липецкого РИК «предполагалось» использовать «под учреждение культуры». Однако на самом деле в бывшем Троицком храме «временно» разместился монтажный цех литейно-механического завода. Горсовет предложил заводу «немедленно приступить к снятию принадлежностей религиозного культа» и сосредоточить всё в алтаре. На следующий день Липецкое агентство Госбанка вывезло из храма 42 килограмма серебряной утвари, которая ещё сохранялась в храме после грабежа 20 марта 1922 г. В Государственном архиве Липецкой области хранится любопытный документ — акт об изъятии из Троицкой церкви двух икон, написанных на цинке: «…членом горсовета Колонтаевым и Неверовым взяты две иконы, писанные на цинке весом 41 кг, для неотложного ремонта машин электростанции». Церковное имущество же при этом было растащено. Представитель горсовета В. Колонтаев, составляя акт, записал: всего вывезено за 17-18 марта сего года 40 возов. Всё это бесследно растворилось, даже те 39 предметов (по другим сведениям, 53), что передали музею: «14 икон, Евангелие, покрывала, коврики, книга-летопись Троицкого храма».

20 марта 1930 г. завод приступил к оборудованию в храме механического цеха. К 6 апреля оборудование было смонтировано, а затем под звуки духового оркестра состоялось открытие производства. В подвале храма хранили картофель [49].

Решение о закрытии Троицкого храма было утверждено ВЦИК только 24 октября 1930 г., когда под его сводами уже вовсю работали станки [50]. Допущенные при переоборудовании здания храма нарушения (во время снятия крестов и демонтажа конструкций перекрытий), размещение в храме заводского оборудования и неправильная эксплуатация привели к тому, что один из сводов рухнул. Основной причиной обрушения свода явились утрата замковых камней при снятии крестов и разрушении главок, а также сильная вибрация от работы установленного оборудования. Под обломками свода погибло несколько рабочих, и после этого Липецкий механический завод освободил здание. Прихожане пытались было хлопотать о возвращении храма общине верующих, но безуспешно.

16 августа 1931 г. заместитель председателя Липецкого горсовета докладывал Липецкому райисполкому, что «в связи с развёртыванием строительства городского хозяйства» — электростанции, бани, Дома Советов и кинотеатра — городской Совет, учитывая «непригодность под какие бы то ни было цели культурно-общественного характера», решил разобрать здание Троицкого храма и весь материал употребить для строительства. Фактически же к разрушению храма приступили до принятия официального решения, о чём свидетельствует жалоба, поступившая во ВЦИК от липчан Токарева, Пронина и других, а также письмо Липецкого райисполкома от 13 августа 1931 г. [51] Следовательно, документ от 16 августа появился лишь для придания некой видимой законности этому акту вандализма. В то же самое время «строители светлого будущего» совершенно «сбросили со счетов» то обстоятельство, что ещё в 1924 г. директор Липецкого музея М.П. Трунов писал о необходимости охраны Троицкого собора как памятника истории и культуры. Сразу же после этого по его ходатайству Троицкая церковь г. Липецка и некоторые другие объекты были включены в «список памятников искусства, старины, быта, археологических и историко-революционных, находящихся на территории Тамбовской губернии и подлежащих охране», а также в «список сооружений религиозного культа Тамбовской губернии, состоящих на учёте отдела по делам музеев Главнауки» наряду с Христорождественским собором и Древне-Успенской церковью Липецка [52].

Несмотря на это в 1931 г. Троицкая церковь была всё же снесена, а кирпич частично использован для строительства Дома связи, бани и других построек. Горисполком, подчёркивая своё рвение и хозяйственную хватку, рапортовал: «При разборке зданий церквей получается материала 80% годного и 15% половинок, а остальное щебень. При разборке Троицкой церкви подвал как таковой остаётся цельным и передан в эксплуатацию ЗРК «Липецкстроя» [53].

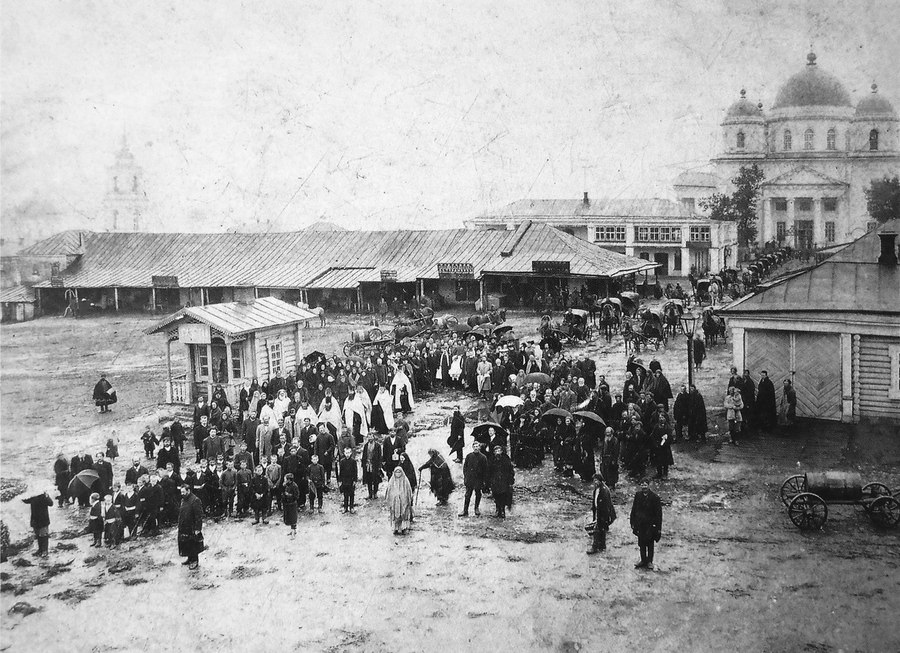

Позднее на образовавшемся после сноса Троицкой церкви пустыре проводились ярмарки. Так, 30 октября 1935 г. здесь проводился праздник колхозной деревни «День урожая и коллективизации» в масштабах всего района с сельскохозяйственной выставкой. В это время на площади ещё сохранялась часть торговых корпусов, окружавших Троицкую церковь с запада, севера и юга. А в 1936 г. горисполкомом было вынесено постановление о строительстве на месте, где стоял Троицкий храм, городского стадиона.

В Липецком областном краеведческом музее сохранились снимки фасада и интерьера Троицкой церкви, выполненные до 1917 г., очень интересна большая фотография внутреннего вида храма 1908 г., оформленная в паспорту. На обороте паспорту надпись «Липецк. На память Анастасии Яковлевны Котельниковой <…> от Василия Михайловича Терпугова, 1908 года 15 апреля». В музее хранится также и рельефный, покрытый белой и розовой глазурью с позолотой изразец, который был подобран при разрушении храма и как реликвия полвека хранился в семье липчан Белоголовых и Клоковых. Кроме того, в фондах музея находится медная, смонтированная на деревянной доске табличка с текстом завещания купчихи Хренниковой, пожертвовавшей средства на внутреннюю отделку храма, датированная 1903 г. Табличка поступила в музей в 1942 г. Все эти экспонаты сегодня могут хотя бы частично дать представление о былой красоте, величии и богатстве разрушенного Троицкого храма.

Судьбу храма разделили и его священнослужители: Владимир Петрович Петропавловский был приговорён к ссылке в Северный край на 5 лет, дальнейшая судьба его неизвестна, а Иван Яковлевич Цебриков постановлением «тройки» УНКВД по Воронежской области от 15 октября 1939 г. приговорён к расстрелу.

Хочется надеяться, что вскоре у стен стадиона «Металлург» появится часовня в память стоявшего некогда здесь прекрасного Троицкого храма, его строителей и священнослужителей.

СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Священники:

Ваковский Николай Иванович — 1837-1842

Сухин Аристарх Автономович — 1837-1845

Дьяконов Николай — 1842-1845

Делицын Гавриил Васильевич — 1845-1861

Несмелов Иван Иванович — 1845-1863

Каменский Иоанн Яковлевич — 1863-1909

Сеславинский Василий Тихонович — 1865-1867

Петропавловский Ксенофонт Павлович — 1867-1883

Воскресенский Гавриил Андреевич — 1884-1904

Смирнов Иоанн Васильевич — 1905-1918

Израильский Павел Петрович — 1909-1912

Платонов Михаил Иванович — 1912-1918

Диаконы:

Краснопевцев Матвей Васильевич — 1837-1840

Серебряков Василий Михайлович — 1841-1871

Богословский Василий Иосифович — 1864-1865

Преображенский Иван Терентьевич — 1868-1901

Голосницкий Никанор Акимович — 1871-1877

Преображенский Михаил Терентьевич — 1873-1877

Тихорский Леонид Матвеевич — 1901-1912

Никольский Михаил — 1912-1913

Вениаминов Григорий — 1914-1918

Соколов Василий Михайлович — 1918

Дьячки:

Богословский Василий Иосифович — 1837-1862

Болховитинов Павел Фёдорович — 1837-1865

Преображенский Иван Терентьевич — 1865-1867

Космодамианский Фёдор Михайлович — 1866-1872

Пономари:

Баталин Пётр Данилович — 1837-1861

Кругленский Николай Семенович — 1837-1840

Фёдоров Павел — 1842-1850

Троицкий Алексей Михайлович — 1841-1856

Радугин Александр Иванович — 1861-1875

Кадомский Николай Михайлович — 1861-1875

Псаломщики:

Кадомский Николай Михайлович 1876-1893

Радугин Александр Иванович — 1876-1880

Земятчинский Гавриил — 1885-1890

Сергиевский Владимир Фёдорович — 1891

Георгиевский Дмитрий — 1891-1892

Кедров Иван Петрович — 1892

Златоустовский Сергей Иванович — 1892-1895

Пашутин Николай Дмитриевич — 1893-1896

Похваленский Иван — 1895-1899

Воскресенский Иван Гаврилович — 1896-1900

Данилов Александр — 1900-1901

Талинский Илья Сергеевич — 1900-1903

Синайский Димитрий Иванович — 1901-1904

Кременецкий Дмитрий Иванович — 1903-1908

Петропавловский Владимир Михайлович — 1904-1906

Романовский Митрофан Константинович — 1906-1909

Стеженский Николай Николаевич — 1908-1911

Архангельский Михаил Васильевич — 1909—1913

Серебряков Владимир Алексеевич — 1911-1912

Виноградов Василий Дмитриевич — 1913-1918

Архангельский Павел Васильевич — 1913-1914

Саввинский Михаил Гаврилович — 1914-1915

Поплавский Адам — 1916

Смолеев Василий Александрович — 1916-1918

Соколов Василий — 1918

Примечания:

1. ГАЛО. Ф.7. Oп.1. Д.10. Л.273об.

2. РГИА. Ф.796. Oп.111. Д.17. Л.1-5, 20, 39, 40 об. — 41; Ф.797. Оп.4. Д.16013. Л.1-8.

3. Делицын Г. Заметки о Троицкой церкви города Липецка Тамбовской губернии. — Липецк, 1872. С.3; ГАЛО. Ф. 12. On. 1. Д. 124. Л. 130.

4. Делицын Г. Указ. соч. С.6.

5. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.23-35; РГИА. Ф.797. Оп.4. Д.16013. Л.9; Тубли М.П. Авраам Мельников. — Л., 1980. С.79-80, 119-120, 135. Делицын Г. Указ. соч. 1872; ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.51. Л.89-89об.

6. Неверов С.В. Воспоминания. ЛОКМ. НВ.2056/1. Л.85.

7. ГАЛО. Ф.12. Оп.1. Д.51. Л.89-89об.

8. Там же. Д.77. Л.2-38.

9. Там же. Л.15-41.

10. Там же. Л.27об.-34.

11. Там же. Л.35-43.

12. Делицын Г. Указ. соч. С.10.

13. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.124. Л.130-131; Д.16. Л.12-14.

14. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.68. Л.140; Д.124. Л.130об.-131.

15. ГАЛО. Ф.12. Оп.1. Д.68. Л.140.

16. Делицин Г. Заметки о крестном ходе, святынях и достопримечательностях церквей г. Липецка // ИТУАК. Вып.54. Ч.1. С.178.

17. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.124. Л.132об.

18. ТЕВ. 1911. №15-16. С.844.

19. Полное географическое описание нашего Отечества. Под ред. В.П. Семёнова. Т.2. — СПб., 1902. С.589.

20. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.21.

21. ТЕВ. 1911. №15-16. С.841.

22. Там же.

23. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.16. Л.148.

24. Делицын Г. Заметки о крестном ходе, святынях и достопримечательностях церквей г. Липецка // ИТУАК. Вып.54. Ч.1. С.177.

25. ТЕВ. 1911. №15-16. С.843.

26. Там же. С.841-843.

27. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2289. Л.65об.

28. Делицин Г. Заметки о крестном ходе, святынях и достопримечательностях церквей г. Липецка // ИТУАК. Вып.54. Ч.1. С.178.

29. ТЕВ.1899. №40. С.1033-1035.

30. ТЕВ. 1911, №15-16. С.841; РГИА, Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.21.

31. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.68. Л.145об.

32. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. — Тамбов, 1911. С.437.

33. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.12. Л.38; Oп.1. Д.9. Л.126-128; Д.68. Л.145.

34. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2289. Л.23-35; 65об.

35. Там же. Д.2275. Л.10об.-11.об.; Справочная книжка по Тамбовской епархии на 1902 год. — Тамбов, 1902. С.255; ГАЛО. Ф.163. Oп.1. Д.80. Л.140об.

36. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2065. Л.98.

37. ТЕВ. 1896. №23. С.1076.

38. ГАЛО. Ф.Р-9. Oп.1. Д.6. Л.1-2.

39. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2275. Л.6-8.

40. Справочная книжка и адрес-календарь Тамбовской губернии на 1915 г. — Тамбов, 1915. С.456.

41. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2077. Л.139об.

42. ТЕВ. 1911. №15-16. С.844; ГАЛО. Ф.163. Оп.2. Д.6. Л.249об.-250.

43. ГАЛО Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.58.

44. Там же. Л.8-9об.

45. Там же. Д.163. Л.189.

46. Там же. Л.138.

47. ГАЛО. Ф.Р-3. Oп.1. Д.19. Л.122.

48. ГАЛО. Ф.Р-54. Oп.1. Д.37. Ч.2. Л.259.

49. Там же. Л.259-260, 570.

50. Там же. Д.7. Л.6.

51. ГАЛО. Ф.Р-54. Oп.1. Д.7. Л.6-7; ЛГА. Ф.159. Oп.1. Д.10. Л.71; ЛГА. Ф.2. Oп.1. Д.7. Л.6.

52. ГАЛО. Ф.9. Oп.1. Д.427. Л.16; ГАЛО. Ф.Р-1. Oп.1. Д.367. Л.145-146об.; ГАТО. Ф.Р-1404. Oп.1. Д.16766. Л.13, 14.

53. ЛГА. Ф.2. Oп.1. Д.7. Л.6; ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.6.

В статье процитированы материалы книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии»