Деревянная церковь Рождества Христова — самый первый и самый древний храм в черте города. В церковной истории Липецка ему было отведено две сотни лет жизни и роль предшественника нынешнего каменного Христорождественского собора. Деревянный храм Рождества Христова стал немым свидетелем начала и первых этапов истории самого города Липецка: возникновение в начале XVII в. на границе «Дикого поля» села Малые Студёнки Липские, строительство здесь в начале XVIII в. железоделательных заводов и постепенное развитие сложившегося при них посёлка в город, получивший в 1779 г. название Липецк.

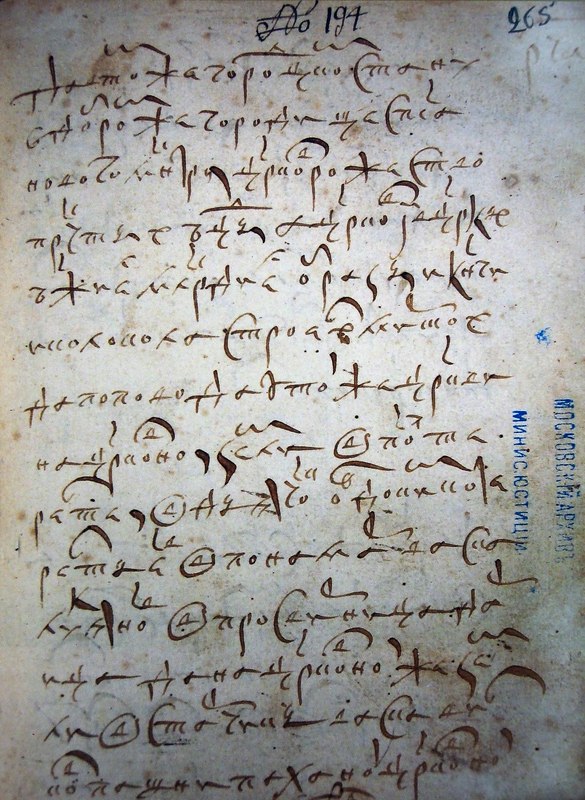

Христорождественский храм с. Малые Студёнки Липские был построен сразу же после основания села, возникшего в самом начале XVII столетия, когда бежавшие из центральных районов от «Борисова разоренья» русские люди осели на самой окраине страны, возводя в новых местах крепости, избы да церкви. Но впервые он упоминается в писцовых книгах Лебедянского уезда 1627-1628 гг. В селе, принадлежавшем в это время боярину Ивану Никитичу Романову, стояла церковь «древяна клецки во имя Рождество Христово, а в церкви Божие Милосердия образа и книги и колокола и всякое церковное строенье мирское». При церкви Рождества Христова на церковной же земле стояли дворы священников Игнатия, дьячка Лучка Игнатьева, пономаря Петрушки Ортемьева и просвирницы Варвары. Храму принадлежало 5 четей пашни, 15 четей перелогу и дикого поля, сена «меж поль и по заполью 40 копен» [1].

При церкви было 10 дворов церковных бобылей [2]. В приходе Христорождественской церкви «в том же селе в Малых Студёнках за боярином Иваном Никитичем <…> крестьян и бобылей 25 дворов». Из них 20 дворов крестьян и 5 дворов бобылей [3].

В 1646 г. в с. Малые Студёнки насчитывалось уже 111 крестьянских дворов, в них «…людей — 216, да бобыльских дворов 17, а в них 26 человек» [4].

Следующий по времени документ, в котором дается характеристика Христорождественской церкви — окладные книги Рязанской митрополии 1676 г. В них при церкви Рождества Христова в селе Липских Студёнках показаны «двор попа Лаврентия да Ивана, двор Пономарёв, двор просвирницын, двор церковного бобыля». Храму принадлежало в трёх полях сорок четвертей. Сенных покосов и рыбных ловлей не было. В приходе состояло «сто девять дворов крестьянских, семнадцать дворов бобыльских, а всего сто тридцать один двор» [5].

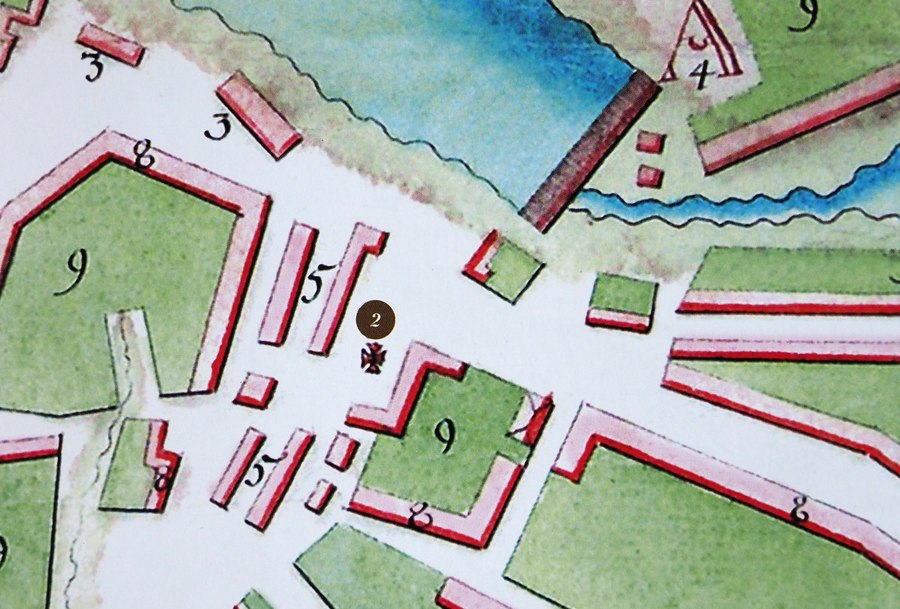

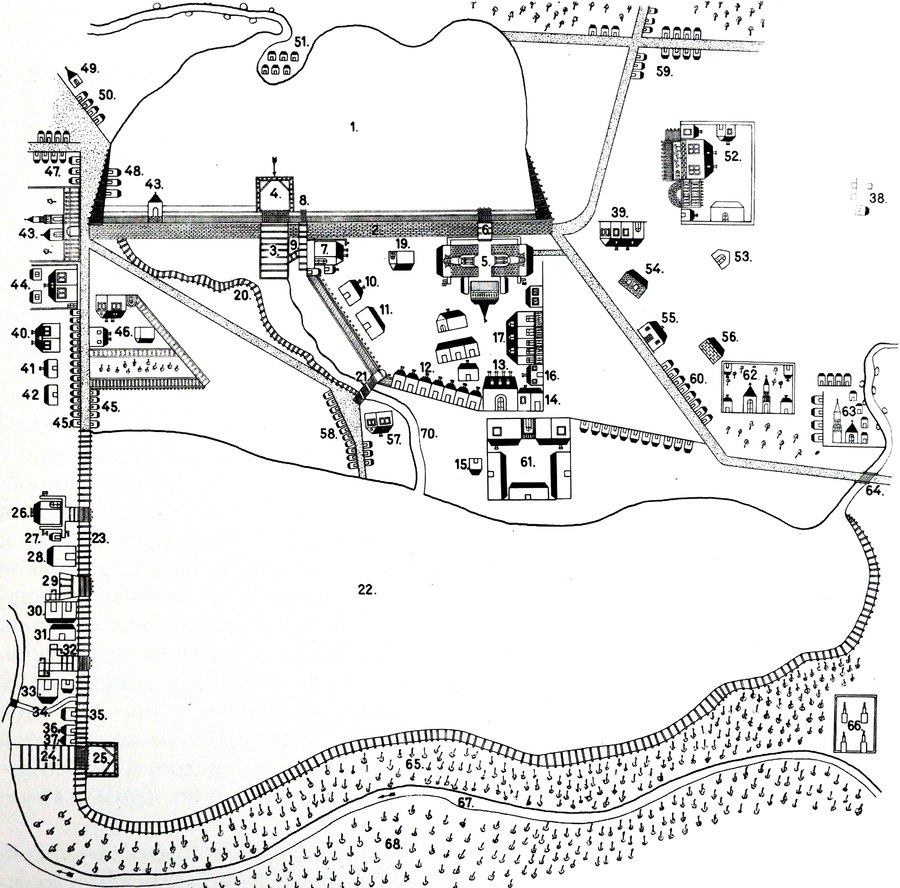

Вместе со строительством в начале XVIII в. в селе Липские Студёнки Малые Верхнего Липского железоделательного завода в непосредственной близости от него вместо старого деревянного храма была построена новая деревянная церковь Рождества Христова, сохранявшаяся до начала XIX в. Храм стоял в непосредственной близости от плотины Верхнего Липского железоделательного завода и отмечен на планах 1742, 1784, 1787 и 1789 гг. Согласно легенде, в закладке храма принимал участие император Пётр Первый.

Христорождественская церковь являлась главным храмом слободы Липские железоделательные заводы до 1751 г. — времени окончания строительства и освящения нового кирпичного собора в честь Вознесения Господня. После этого церковь выполняла функцию приходского храма г. Липецка, и таковой Христорождественская церковь с приделом Успения Пресвятой Богородицы упоминается в документах 1788 г.

С 1787 г. в Христорождественской церкви был введён штат второго священника, а в связи со строительством нового собора, очевидно с 1795 г., появилось третье священническое место. На пропитание причта церкви в это время было выделено 29 дес. 2226 саж. пашенной земли, 3 десятины сенного покоса. С учетом площади под просёлочными дорогами — 1 дес. 166 саж, всего храму принадлежало 33 дес. 2392 саж. земли [7].

В начале XIX в. старый Христорождественский храм, стоявший неподалеку от колодца с минеральными источниками, поддерживался в хорошем состоянии, стены его снаружи были выкрашены красною краскою, отчего и горожане и приезжие назвали его «красная церковь» [8]. По свидетельству очевидцев, у храма любили отдохнуть приходившие из соседних деревень на ярмарку люди, «особливо женщины, которые за должное за самую необходимость поставляют отслушав Всеночную в церкве Рождества Христова отдохнуть севши вкруг колокольни партиями, и непременно, как говорят оне, из усердия выпить один ковш воды» из расположенного рядом минерального колодца.

Христорождественский храм привлекал внимание посетителей Липецкого курорта тем, что многочисленные легенды связывали постройку его с именем Петра Великого. И сами стены храма помнили государя, приезжавшего на Липецкие заводы. Князь Н. Кугушев, отдыхавший на липецких водах, и одним из первых составивший описание Липецка и курорта, восклицал: «Спешу преклонить колена в храме Рождества Христова, которому в основание сам Государь положил первой камень!» А вот как описывал сам храм человек, видевший величественные и древние храмы губернских и столичных городов: «Церковь не великолепна, в ней не сияет золото; но при входе почувствуешь священный трепет, тот час исчезает в воображении целый век и думаешь быть пред лицом Петра. Старинный иконостас резной работы показывает, что и в тогдашнее время пеклись о художествах. Образа Спасителя древней живописи с высокой надписью: «Царь Царей и Бог Богам», — и Божией Матери, поставлены оба по правую и левую сторонам Царских дверей. Нынешние живописцы не пишут так как прежде». Упоминаемый князем Кугушевым образ Божией Матери — ни что иное, как чудотворная Страстная икона Пресвятой Богородицы, ставшая почти через тридцать лет спасительницей города от страшной эпидемии. «Подле Богоматери изображены орудия страстей. В лице Марии видны благоговение и сострадательность. Живопись довольно изрядная; без сомнения то писал Русской (так в тексте. — Прим. авт.), может быть, Суздалец, подражатель Рафаэля. Черты правильны и колорит свеж. По окончании службы подошёл я к священнику и говорил с ним долго; он мне показался человеком тихим и, по моему мнению, это первое достоинство в служителе веры. Мне хотелось узнать от него, не хранятся ли там ещё какие достопамятные вещи от времён Петра императора? Он показал мне деревянный крест, поставленный в алтарь за престолом; но прибавил к тому: «Не смею уверять, как давно оный хранится, думаю, лет около шестидесяти». Он сказал это с таким видом, как бы хотел произвести сомнение. Не от времен ли то Великого Государя? <…> Нет! Тогда его уже не было! — Я вышел» [9].

К сожалению, судьба Христорождественского храма трагическая. На плане г. Липецка 1810-х гг. обозначен «вновь выстроенный собор во имя Рождества Христова каменный, построенный на месте ветхой деревянной <…> которую непременно должно было сломать, но оная уже сгорела» [10]. Действительно, Христорождественская церковь погибла в пожаре 11 сентября 1806 г. вместе со стоявшим неподалеку дворцом Петра I. На месте её престола по прошению липецкого мещанина Аслина в 1814 г. была сооружена часовня в виде креста [11]. А в 1872 г., к 200-летнему юбилею со дня рождения императора Петра Великого, заложена новая часовня во имя святых Петра и Павла, стоявшая на месте Христорождественского храма до 1930-х гг. и хорошо известная нам по фотографиям конца XIX — начала XX в.

При Христорождественском храме находилось кладбище, сохранявшееся ещё в начале XIX в., хотя в силу известного указа императрицы Екатерины Великой захоронений при городских церквях больше не совершалось.

После того как храм сгорел, вместе с ним исчезли видимые следы могил и границы некрополя. Во время земляных работ здесь несколько раз находили старые захоронения. Липецкая газета в 1883 г. сообщала: «При пробивании шурфа около часовни в 13 саженях разстоянием от колодца Петра Великого определилось существование бывшего некогда кладбища в этой местности. Под нетолстым слоем верхняго насыпного слоя земли было открыто 9 различных гробов, на глубине 1-1,5 аршина с вполне уцелевшими скелетами и частями одежды (лапти, кожаные башмаки). Гробы в виде простых ящиков и долблёные. Оне стояли в одном месте по три, один над другим. Дерево сохранилось довольно хорошо (сосна, дуб). При скелетах оловянные шейные кресты и соломенная подстилка <…> Дворец Петра Великого, построенный в 1707 г., едва ли поместили на кладбище, т.о. остаётся предположить более раннее существование последняго <…> находки <…> были и несколько лет тому назад при постройке лавочек и часовни» [12]. Небольшая глубина захоронений подтверждает, что они совершены в XVII в.

В настоящее время место, где стояла Христорождественская церковь, находится в центре площади Революции, а Петропавловская часовня воссоздана по фотографиям несколько в стороне, на краю Нижнего парка.

СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ ХРАМА РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА СЕЛА МАЛЫЕ СТУДЁНКИ ЛИПСКИЕ

Священники:

Игнатий — уп. 1627

Лаврентий — уп. 1676

Иван — уп. 1676

Степанов Иван — уп. 1720

Нефедов Ефим — уп. 1720

Тарасов Антон — уп. 1720

Васильев Спиридон — 1781-1786

Болховитинов Андрей Яковлевич — 1781-1806

Яковлев Иван — 1785-1790

Климентов Фёдор Афанасьевич — 1787-1797

Софронов Герасим — 1792-1803

Фомин Вакх — 1801—1806

Архангельский Иван Матвеевич — уп. 1803

Двуреченский Иосиф — 1805

Диаконы:

Софронов Герасим — 1781-1791

Мануйлов Трифон — уп. 1782

Мануйлов Дей — 1785-1790

Фомин Вакх — 1792—1800

Максимов Алексей Мануйлович — 1795-1806

Михайлов Матвей — 1802-1806

Дьячки:

Игнатьев Лучок — уп. 1627

Попов Ефим Прокофьевич — уп. 1720

Проскурнин Парфен Иванович — уп. 1720

Фёдоров Иван — 1783-1788

Власов Авраам — 1783-1792

Попов Алексей Максимович — уп. 1787

Спиридонов Иоанн — 1795-1803

Павлов Козьма — 1795-1801

Аврамов Григорий — 1795-1802

Данилов Иван — 1804

Алексеев Иван — 1802-1805

Матвеев Пётр — уп. 1805

Семёнов Герасим — уп. 1806

Пономари:

Ортемьев Петрушка — уп. 1627

Попов Василий Сергеевич — уп. 1720

Попов Архип Ефремович — уп. 1720

Мануйлов Дей — 1781-1784

Фомин Вакх — 1783-1791

Григорьев Иоанн — 1789-1801

Михайлов Алексей — 1795-1802

Михайлов Анисим — уп. 1795

Андреев Тимофей — 1797-1803

Михайлов Тимофей — 1800-1805

Никифоров Фома — 1804-1805

Степанов Акиндин — уп. 1806

Примечания:

1. РГАДА. Ф. 1209. Oп.1. Д.229. Л.215об. — 216; Черменский П.Н. Город Лебедянь и его уезд в XVII в. — СПб., 1913. С.52.

2. ИТУАК. Вып.57. — Тамбов, 1917. С.83-84.

3. Черменский П.Н. Город Лебедянь и его уезд в XVII веке. — СПб., 1913. С.52; Черменский П.Н. Донские вотчины бояр Романовых. — Тамбов, 1915. С.44

4. ИТУАК. Вып.57. — Тамбов, 1917. С.90-91.

5. ТЕВ. 1864. Прибавления. №18. С.179.

6. ГАТО. Ф.29. Oп.1. Д.147. Л.9об.

7. РГАДА. Ф.1340. Оп.2. Д.1871. Л.20об.

8. Кугушев Н. Мой курс в Липецке в 1804 году. — М., 1804. С.31, 39.

9. Там же. С.31-34

10. РГИА. Ф.1293. Оп.168. Д.35. Л.1.; ГАЛО. Ф.114. Оп.4. Д.11-12, 23.

11. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.5. Л.3об.

12. Липецкий летний листок, 1883, №5, С.8.

В статье процитированы материалы книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии»