Кафедральный собор Рождества Христова по праву считается духовным центром Липецка, одним из его символов, архитектурной жемчужиной и доминантой. Занимая вершину Соборной горы, он возвышается над центральной частью города и позволяет любоваться своими величественными классическими формами со многих точек Липецка. Став визитной карточкой города, местом паломничества тысяч православных верующих и всех его гостей, соборная церковь Рождества Христова продолжает оставаться главным храмом Липецка, объединяя в соборной молитве прихожан, чьи предки почти четыре столетия назад строили и украшали деревянную Христорождественскую церковь — предшественницу современного собора.

Согласно традиционной точке зрения, постройка каменной соборной церкви Рождества Христова была начата в 1791 г. Это же следует из надписи, сохранявшейся до середины 1950-х годов на хорах собора: «Сей храм Бог Отец созда, Сын утверди. Повелением Благочестивейший Самодержавнейший Великия Государыни Нашея Императрицы Екатерины Алексеевны Благословением же Святейшаго Правительствующего Синода и Преосвященнаго Иннокентия, епископа Воронежского, храм сей во имя Рождества Христова созижден в 1791-м году октября 20-го дня, а освящён 1807-го года мая 25-го дня, при благословенном Государе императоре Александре Первом». То же самое читаем и во многих изданиях и документах [1]. Казалось бы, все ясно. Однако в архивном документе 1797 г. храм упомянут как «вновь зачетая нынешним летом немалой обширности церковь» [2]. Такую же датировку мы находим в клировой ведомости собора 1918 г., описании храма и прихода за 1919 г. [3] Кроме того, известный знаток и любитель искусств А. Бенуа в одной из своих статей упоминает проект этого храма, датированный 1796 г. [4] Возможно, причина такого разногласия кроется в неправильном прочтении надписи на хорах — спутать в ней цифры 1 и 7, особенно после неоднократных «поновлений» в XIX — начале XX в., не так уж и сложно.

Встречаются разночтения и относительно заказчика и строителя Христорождественского собора. Так, князь Н.М. Кугушев, побывавший в Липецке в 1804 г., называет его строителем помещика Липецкого уезда капитана Петра Лукича Вельяминова, который «старанием своим и суммою доброхотных дателей по плану и работе одного италианца привёл почти к концу сие великолепное здание — имея в сердце веру, усердие, а в виду благодарность и славу. Господин Вельяминов соорудил себе тем вечный памятник в сердцах добрых граждан Липецка». Восторгаясь почти построенным храмом, князь Кугушев писал: «Не токмо в степном городке, каков сей, но и во всяком другом большом городе, может обратить всегда на себя внимание эта постройка, выполненная с таким вкусом, что я и в больших городах нахожу мало ей подобных» [5].

В книге «Путешествие к Липецким минеральным водам в 1803 г.», изданной в Москве в 1804 г., неизвестный автор, говоря о церкви, вторит князю Кугушеву: «Она построена с толиким вкусом, что я и в больших городах нахожу мало ей подобных… представляется как изнутри, так и снаружи древним греческим храмом… Липецк обязан сим украшением здешнему дворянину П. Л. В., руководством которого и пособием доброхотных дателей она строится». Деньги на построение храма собирали у моста через реку Воронеж. Особенно активно во время проходивших здесь ярмарок [6].

В упоминаемой уже статье А. Бенуа, работавшего с архивом семьи Адамини в Италии, приводится надпись на проекте храма, выполненного архитектором Томазо Адамини для «illustro signore Pietro Veliaminoff» и построенного в Липецке Тамбовской губернии [7]. Из чего также следует, что П.Л. Вельяминов заказал проект храма и был организатором его сооружения.

Между тем, в других источниках, датируемых 1812 г., строителем храма называется другой липецкий помещик — Николай Иванович Лодыгин [8]. Можно лишь предполагать, что Н.И. Лодыгин, женатый к тому же на сестре П.Л. Вельяминова Елене Лукиничне, много жертвовал на новый соборный храм и активно помогал своему родственнику в его постройке. Кроме того, Пётр Лукич Вельяминов подолгу бывал в отъездах по делам других своих имений, да и скончался он в 1804 г., не дождавшись освящения собора. А если принять во внимание, что Николай Иванович Лодыгин постоянно проживал невдалеке от Липецка, а значит, мог часто бывать здесь на заключительном этапе строительства и контролировать ход работ, то нет ничего удивительного в том, что именно Лодыгин наравне с Вельяминовым упоминается как главный храмоздатель липецкого собора.

Рано пока ставить окончательную точку и в вопросе, кто является архитектором — автором проекта собора, его храмовой части и колокольни. В литературе сложилось устойчивое мнение, что Христорождественский собор проектировал известный итальянский зодчий Томазо Адамини. Основано оно, вероятно, на утверждении Г.К. Лукомского, что Томазо Адамини строил в Липецке в 1796 г. [9] Однако неизвестно, на чём основывал своё утверждение сам Лукомский. Может быть, на словах того же Кутушева, писавшего, что Вельяминов строит храм «по плану итальянца» (без упоминания всякого имени. — Прим. авт.), или на статье в журнале «Старые годы» в 1909 г. Впрочем, сам Бенуа не утверждал, что Адамини проектировал именно Христорождественский собор в Липецке, а всего лишь храм «…с курьёзнейшей колокольней в виде маяка» для Вельяминова в Липецке. И в статье приводится план, фасад и разрез колокольни, спроектированной вместе с храмом Томазо Адамини [10]. Первое чувство, охватывающее при взгляде на проект колокольни — удивление. Потому что, той самой «курьёзнейшей» колокольней для храма в Липецке оказывается звонница в виде минарета или, скорее, маяка, которую и сегодня ещё можно видеть близ полуразрушенной Предтеченской церкви в селе Ивановка Добринского района Липецкой области (когда-то село Ивановское, Лодыгино тож Липецкого уезда — поместье Вельяминовых и Лодыгиных). Но самое интересное, что практически точно такая же колокольня-маяк сохранилась и в селе Арпачёво в Тверской губернии. И все без исключения специалисты, занимавшиеся её изучением, приписывают авторство этого оригинального сооружения знаменитому русскому зодчему Николаю Александровичу Львову, строившему там усадебный комплекс для своего дяди Петра Петровича Львова [11]. Причём колокольня в Арпачево была построена ещё в 1782-1791 гг., то есть значительно раньше строительства и соборного храма Липецка, и колокольни в Ивановке, датируемой по проекту 1796 г., а возведенной в конце XVIII — начале XIX в. Возможно, что Пётр Лукич Вельяминов, приятель Н.А. Львова и адресат его писем с описанием торжеств освящения арпачёвской церкви, подолгу гостивший у архитектора в его Никольском Тверской губернии, заказал Т. Адамини проект соборного храма Липецка с милой его сердцу колокольней-маяком. Однако столь нетрадиционный проект соборной звонницы нашел слишком сильных противников в Тамбовской епархии и провинциальном Липецке. Поэтому постройку колокольни-маяка пришлось Петру Лукичу перенести в Ивановское, где уж он был сам себе хозяин. Впрочем, такой вариант развития событий можно считать пока лишь версией. Так что поле деятельности в решении всех загадок липецкого собора весьма обширно.

Строительство храмовой части Христорождественского собора в основном было завершено в 1803 г. [12] Но освятить построенный храм удалось не сразу: произошёл пожар, во время которого сгорели все деревянные части собора, а само здание сильно пострадало. К 1805 г. соборная церковь была возобновлена усердием многих благотворителей, среди которых современники особенно выделяли местного помещика — сенатского регистратора Николая Яковлевича Зацепина. С 1805 г., после освящения первого престола, в соборном храме началась служба.

Христорождественский собор построен в классическом стиле, имеет оригинальную двухъярусную объёмно-пространственную композицию. К первому квадратному в плане двусветному ярусу с восточной стороны примыкает полукруглая апсида, а с остальных трёх сторон — равновеликие прямоугольные приделы. В северном и южном расположены два дополнительных престола, а западный, до строительства трапезной, выполнял роль притвора. Северный и южный фасады первого яруса украшены лоджиями с колоннами тосканского ордера, несущими полный профиль антаблемента. Между колонн по центральной оси расположены большие двупольные двери с треугольным сандриком и над ними полуциркульное окно второго света. По нижнему обрезу окон второго света, по периметру храма проходит небольшой карниз. Второй карниз проходит по нижнему обрезу нижних окон, с северной и южной сторон храма было устроено два каменных крыльца: южное с двухмаршевой (по семи ступеней) лестницей и северное — с одномаршевой лестницей.

Под всей храмовой частью устроен подвал с мощными колоннами и толстыми каменными сводами. В него ведут четыре двери, выходящие на фасад в цокольной части храма.

Невысокий второй ярус собора, также квадратный в плане, как бы вырастает из первого, но приделов не имеет. Фасады второго яруса украшают огромные полуциркульные окна и проходящий по нижнему обрезу окна карниз. Переход от четверика к куполу выполнен в виде стереобата. Он перекрыт большим сферическим куполом, увенчанным низким глухим барабаном с маленькой главкой и «осьмиконечным крестом, глава и крест вызлащены».

Здание храма было увенчано куполом с золоченою главою, «обширность размеров придает его наружности величественный вид и при обыкновенной, невеликолепной архитектуре», — писали о нём современники строительства.

20 июня 1805 г. протоиереем Иосифом Сенцовым в северном приделе был освящён первый престол нового храма — во имя Святителя Николая Чудотворца. С этого момента в соборе начались регулярные службы. Одновременно монтировался главный иконостас. Иконы алтарной преграды в храме, а возможно, и росписи на стенах собора были выполнены выпускником Российской Академии художеств, бывшим крепостным графа Воронцова Трофимом Фёдоровичем Дурновым (1765—1833). Известный литератор Степан Петрович Жихарев, посетивший липецкий курорт в 1805 и в 1806 гт., называет одну из его работ — запрестольный образ «Снятие со креста» [13]. О стенных росписях «прекрасного собора», по словам другого нашего земляка Петра Ивановича Бартенева, «заботился Пётр Лукич Вельяминов, приятель Державина» [14].

Главный престол в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа был освящён 25 мая 1807 г. протоиереем Иоанном Пановым. Именно с этого времени функция соборного храма Липецка переходит от Вознесенской церкви к Христорождественской. Третий придельный престол (правый — в южном приделе) был освящён 14 августа 1816 г. архимандритом Козловского Троицкого монастыря Анастасией во имя Успения Божией Матери.

На украшение внутреннего убранства соборного храма Липецка жертвовали несколько поколений жителей города и многочисленные посетители курорта Липецкие минеральные воды. Сохранилось описание трёх престолов в храмовой части собора, составленное в 1896 г. Над главным престолом была «устроена стеклянная сень, утверждённая на четырёх хрустальных шлифованных колоннах, над колоннами на всех четырёх углах устроены по четыре шандала для свечей <…> Самая сень имеет форму свода, в середине вершины ея устроен такой же шандал…

На горнем месте резной из липового дерева Животворящий Крест, утверждён в сделанной под мрамор тумбе, резьба и края Креста вызлащены <…> На лицевой стороне изображено распятие Господа, на оконечностях Креста: предстоящие; на верхней оконечности Бог Отец; на другой стороне изображено страдание Господа во дворе Пилата. Рядом с Святым Крестом икона Божией Матери с Предвечным Младенцем. Утверждена в такой же под мрамор сделанной тумбе; на иконе серебровызлащенный венец. В средине его корона, украшенная набором из страз. Между сими иконами и св. престолом на столике поставлен небольшой бронзовый вызлащенный семисвечник с семью хрустальными лампадами.

Параллельно престолу на стене горнего места <…> Моление Господа в саду Гефсиманском <…> деревянная рама, украшенная изящною резьбою рококо, рама и резьба вызлащены. Рама имеет 7 аршин вышины, 5 аршин ширины. На северной стене алтаря <…> картины <…> на полотне: а) первосвященник Илия и отрок Самуил… б) Святителя Григория Богослова…

На южной стене <…> картины: а) Антоний и Феодосий Печерские; б) Святители Афанасий Александрийский <…> Все 4 картины изящной художественной работы. Размер всех 4 картин одинаковый: 4 аршина в вышину и 2 1 /4 аршина в ширину. Пред жертвенником картина «Жертвоприношение Авраамом сына Исаака» <…> рисованная так же на полотне и вставленная в золочёную на полимент раму.

Над Царскими вратами <…> икона Божией Матери и св. апостолов…»

Пред святым престолом Успенского придела «на горнем месте установлен Св. Животворящий Крест и икона Божией Матери. Над Царскими вратами вверху икона Преображения Господня». 6 сентября 1841 г. на престол во имя Успения Богоматери был выдан новый антиминс, освящённый Преосвященным Николаем (Доброхотовым), епископом Тамбовским.

В алтаре Никольского придела «за престолом крест с изображением распятия <…> и образ Божия Матери с серебряным венцом, в который вделаны три камня. Над Царскими вратами <…> икона Вознесения Господня». 23 января 1850 г. для престола был получен новый антиминс, также выданный епископом Тамбовским Николаем.

В алтарях своды были расписаны разными священными изображениями. В главном алтаре изображён крест, несомый тремя ангелами. В «алтаре Успенском на восточной стороне Господь Саваоф, на южной стене — трёх святителей, на северной — св. митрополита Ионы. В алтаре Святителя и Чудотворца Николая, на восточной стене Нерукотворный образ, несомый двумя ангелами; на южной стороне — ангел Ветхого Завета с скрижалями заповеди, на северной — ангел Новато Завета с чашею» [15].

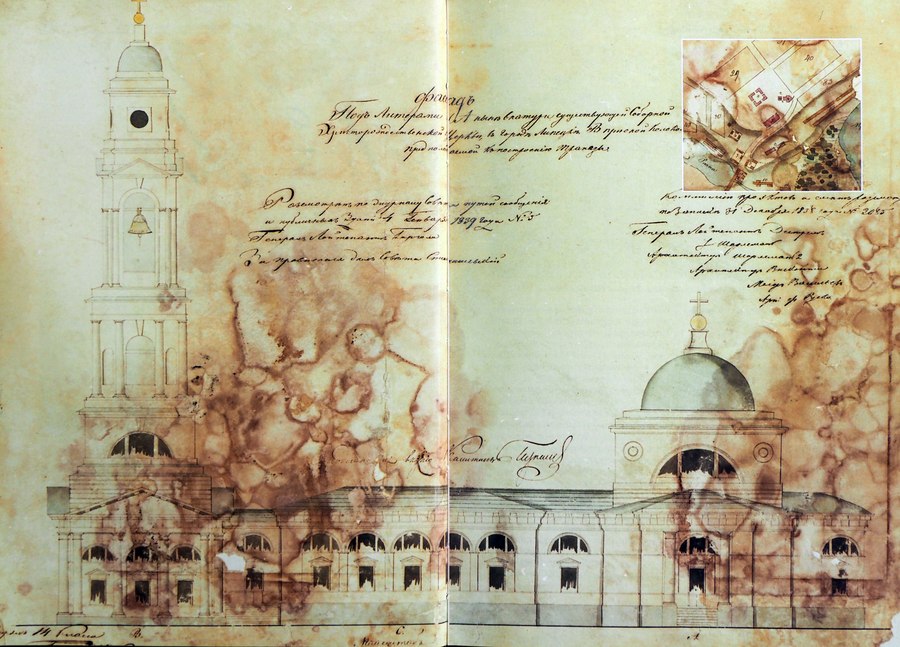

В 1822 г. было принято решение о возведении соборной колокольни, а указом Тамбовской духовной консистории от 30 января того же года выдана «шнурозапечатанная книга для собрания доброхотных» пожертвований на её строительство. Сооружение колокольни, спроектированной в строгом классическом стиле, было начато в 1825 г. На плане Липецка 1833 г. колокольня показана как недостроенная. Строительство её завершилось в 1835 г. Колокольня имеет 5 ярусов. Первый — двусветный, квадратный в плане, украшен четырёхколонными портиками ионического ордера с фронтонами.

Второй ярус меньшего сечения и очень низкий, в основании имеет две ступени стереобата и увенчан массивным карнизом. Фасады его украшают лепные дуги полуциркульной формы с имитацией замкового камня и небольшими окнами, занимающими третью (центральную) часть пространства, очерченного дугой. Остальная, не очерченная дугой плоскость стены обработана горизонтальным рустом.

Третий ярус колокольни — ярус звонов, — украшен колоннадой, опирающейся на ступенчатый стереобат и увенчанной массивным антаблементом. Колонны с красивыми капителями коринфского ордера как бы обрамляют проёмы звонов. Простенки между колонн украшены нишами.

Четвёртый ярус на квадратном стереобате выполнен в виде стройного восьмерика с проёмами звонов по сторонам света. Он придаёт колокольне совсем иной вид — лёгкий и воздушный. Ощущение усиливается полуколоннами, обрамляющими звоны, и пилястрами, расположенными между колонн на диагональных гранях восьмерика. Колонны и пилястры украшены капителями коринфского ордера. Над полуциркульными арками звонов расположены треугольные сандрики, соединённые меж собой карнизом по всему периметру восьмерика. Венчает восьмерик ступенчатый карниз.

Пятый ярус колокольни выполнен в виде низкого цилиндра, украшенного по сторонам света квадратными нишами с вписанными в них круглыми проёмами, где размещаются башенные часы. Завершает многоярусную колокольню стереобат с небольшим сферическим куполом и глухим барабаном, увенчанным крестом с подкрестным яблоком.

Высота колокольни до верха карниза составляла 23 сажени, общая «высота её до 90 аршин. Глава и четвероконечный крест вызлащены».

В начале XX в. на колокольне Христорождественского собора начитывалось восемь колоколов. Самый крупный, весивший 489 пудов и отлитый в 1859 г., был перелит в 1900 г. Вес его увеличился до 558 пудов 10 фунтов. Второй по величине колокол — полиелейный — весил 141 пуд 24 фунта и был отлит в 1815 г. Вседневный колокол весил 75 пудов и был отлит в 1859 г. Четвёртый — 7 пудов, пятый — 2 пуда 25 фунтов, шестой — 2 пуда 26 фунтов. Малые колокола — седьмой и восьмой, их вес неизвестен [16].

Под колокольней располагался небольшой подвал, в её первом ярусе с правой стороны от входа находилось помещение для сторожей и звонарей. С левой стороны — дверь на винтовую лестницу, ведущую на второй ярус и в подвал, а рядом — кладовая с выходом на улицу с северной стороны колокольни (в настоящее время дверь заложена). Паперть для «схода вниз» имела десять ступеней.

Одна из отличительных черт соборной колокольни — часы. Первые башенные часы установили ещё в конце 50-х годов XIX в. По крайней мере, договор на их установку был заключён в 1858 г. В документах 1896 г. установленные часы упоминаются уже как поломанные [17].

Во время ремонта 1957 г. на куполе колокольни установили шпиль высотою 8 метров. В настоящий момент высота колокольни со шпилем, не считая креста, составляет 60 метров.

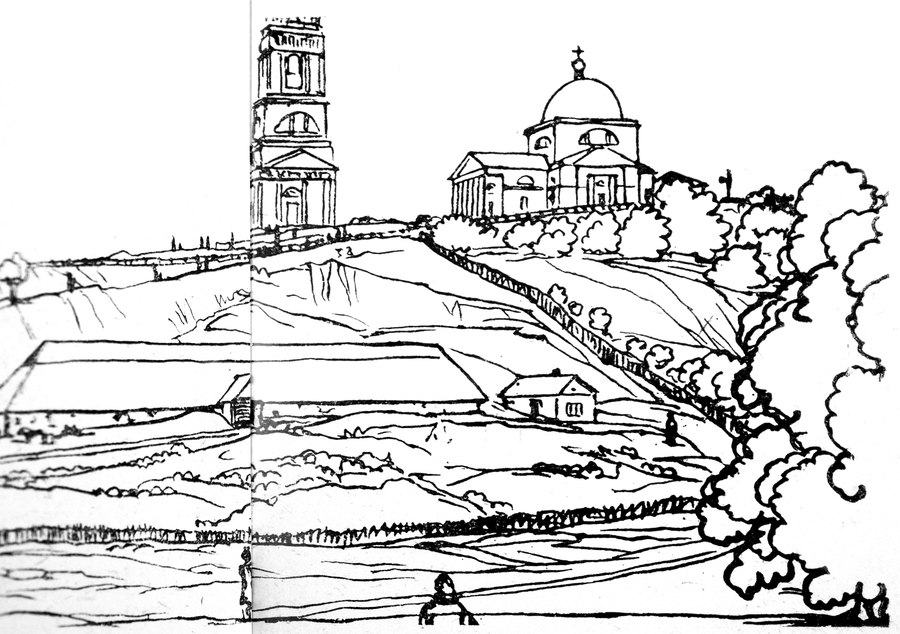

После сооружения колокольни наступил довольно длительный перерыв в строительстве собора, что связано не с материальными трудностями, а с особенностями технологии: строители предполагали, что колокольня при огромной высоте и весе должна дать осадку. И только когда разные по высоте и массе объёмы колокольни и храмовой части стабилизировались, была начата постройка трапезной. Василий Андреевич Жуковский, сопропождавший путешествовавшего по стране в 1837 г. наследника престола цесаревича Александра Николаевича, во время остановки в Липецке 5-6 июля 1837 г. сделал рисунок недостроенного собора. На нем можно увидеть храм и отдельно стоящую колокольню.

Соединить две части Христорождественского собора должна была трапезная, проект на постройку которой выполнил тамбовский губернский архитектор Шубков в 1838 г. Предварительно зодчему была поставлена задача согласовать стиль трапезной с уже построенными колокольней и храмом. После утверждения чертежей Тамбовским архиереем они были направлены в Святейший Синод, который, в свою очередь, 25 ноября т.г. препроводил их на рассмотрение Главного Управления путей сообщения и публичных зданий [18].