В Воздвиженском приделе за правым клиросом «…образ Господа нашего Иисуса Христа <…> в византийском вкусе, поля убраны золотою чеканкою <…> образ Божией Матери <…> с такою же чеканкою… Пред ними укреплена серебряная вызлащенная лампадка… Перед иконою святого Предтечи Господня на аналое <…> икона Воскресения Господня в серебряной вызолоченной ризе, кругом 12 праздников, размер в вышину 5 вершков в ширину 4 вершка. На другом аналое <…> икона «Всех скорбящих радость» в серебряной вызолоченной ризе».

В Смоленском приделе «за левым клиросом икона Божией Матери и св. великомученика Пантелеймона и мученика Трифона, писанные в византийском вкусе и убранные крутом золотою чеканкою, пред иконами <…> серебро вызлащенная лампадка» [29].

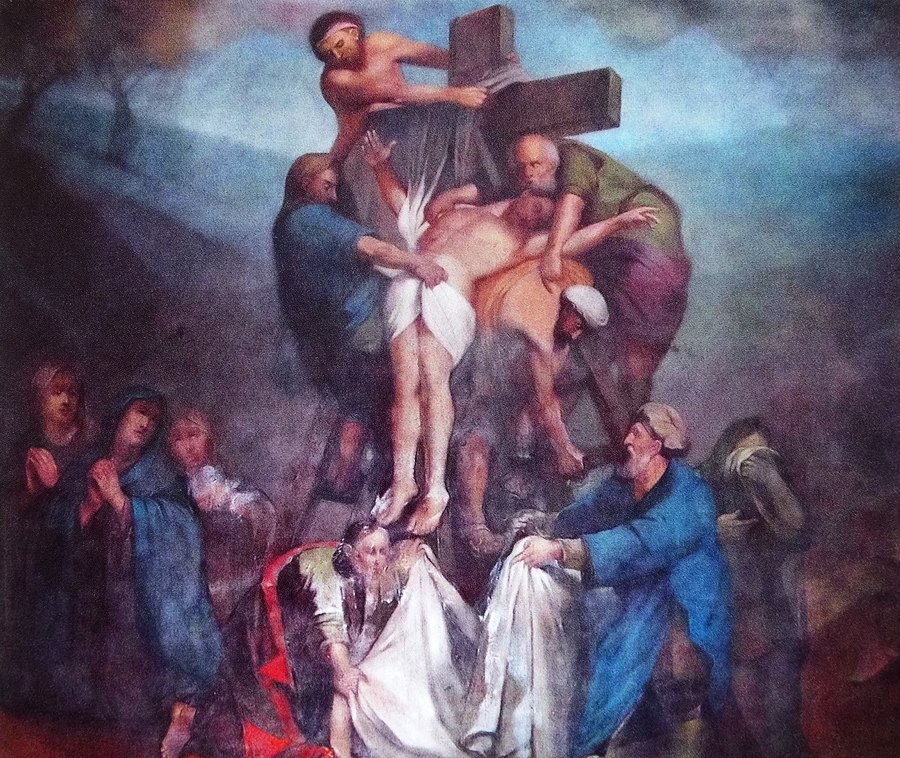

По воспоминаниям современников, Христорождественский собор внутри напоминал «картинную галерею с картинами духовного содержания: на стенах развешены картины в массивных золочёных рамах. Эти картины принадлежат кисти более или менее известных художников итальянской школы, и некоторые из них замечательно хороши. Большинство картин — дар помещиков. Многие вывезены из Италии» [30]. Приводятся размеры самых больших из них — 4×4 аршина и 4×2,5 аршина. В храмовой части находилось 16 таких икон, в трапезной — 4 [31]. Эти картины упоминаются и в документах советского времени — в описях ценностей собора, составленных перед его ограблением: «Большие картины на полотне художественной работы в золочёных рамах с резьбой <…> 29 штук» [32].

Согласно описи 1896 г. на южной стене храма была «укреплена картина «Явление Господа Иисуса Христа по воскресении Марии Магдалине», писана на полотне и вставлена в золочёную раму, убранную резьбою <…> размером с рамою в вышину 4 аршина в ширину 2,5 аршина… На той же стене, по другую сторону выходных дверей, картина «Бегство с младенцем Господом Иисусом в Египет» <…> размером 5 аршин ширины и 4 аршина вышины (в тексте ширина 4 арш., исправлено на 5. — Прим. авт.).

На южной стене храма прикреплён деревянный киот с двумя резными и вызолоченными колоннами, между ними в вызолоченную с резьбою раму вставлен образ св. Александра Невского, держащего в левой руке хоругвь, на которой изображена глава Христа Спасителя…

На параллельной стене картина «Воскресение Господом дочери Иаира» <…> размером 4 аршина вышины и 4 аршина ширины <…> На той же стене картина «12-летний отрок Иисус Христос среди учителей в Иерусалимском храме» <…> 4 аршина ширины и 4 высоты (в 1895 г. перенесена в трапезную на северную стену). Между двух каменных колонн в углублении картина «Царь-священник Мельхиседек, встречающий Авраама с пятью хлебами»… По другую сторону колонны <…> св. Григорий Богослов в полном святительском облачении, размер рамы в вышину 4 аршина и 2,5 в ширину <…> Параллельно с нею на другой колонне картина «Св. Иоанн Златоуст» <…> Между двух колонн — картина «Св. Тихон Задонский» одного размера <…> с картиною «Св. Мелхиседека», На северной стене в приделе Св. Николая картина «Рождество Пресвятыя Богородицы» <…> 4 аршина вышины и 2,5 ширины. На той же стене по левую сторону выходных дверей картина (сюжет её Мф. 19 гл. 1625 ст) <…> На другой стене параллельно картина «Иисус в синагоге Назарета среди учителей» <…> 4×4 аршина… В притворе той же церкви на правой стороне «Проповедь Св. Иоанна Предтечи в пустыне» <…> 4×4 аршина… На параллельной стене… «Иисус Спаситель на Голгофе пред распятием на кресте»… 4×4. Параллельно на левой стороне картина… «Святое семейство» … 4×4. На другой стене параллельно картина — на полотне сюжет ея события при предании Иудою Господа Иисуса Христа в саду Гефсиманском <…> 4×4. Вверху над входною дверью из трапезы… «Вечеря в доме Симона фарисея» <…> 4×4. В трапезной церкви на южной стене картина … «Св. Великомученница Екатерина» размер 4 аршина вышины и 25 ширины. На той же стене между окнами <…> «Благословение Господом Иисусом Христом детей» <…> 4×4. На северной стене параллельно <…> «Двенадцатилетний отрок Иисус в храме Иерусалимском посреди учителей» (перенесена из храмовой части). На той же стене <…> «Св. Великомученица Варвара» <…> 4 аршина высоты и 2,5 ширины [33].

К достопримечательностям соборного храма относились Синодик 1747 г., Евангелия 1748 г. и 1786 г. с серебряными крышками, украшенными финифтью, камнями и стразами, размером 11,5 вершка в вышину и 8 вершков в ширину, Евангелие 1815 г., обложенное серебром, размером 11×7 вершков, Толкование на четыре Евангелиста 1703 г. В Воздвиженском приделе находился небольшой серебряный крест, пожертвованный диаконом храма Матвеем, а ему доставшийся по наследству после смерти родного брата — игумена Богоявленского монастыря Рязанской губернии Павлина. В кресте, как было видно из надписи, хранились частицы волос свв. пророков Захарии и Баруха, свв. апостолов Петра и Павла, Прохора, Анания, св. митрополита Филарета, Афанасия, митрополита Александрийского, Климента, Папы Римского; мучеников: Филарета, Арефы, Януария, Меркурия, Иоанна, Симеона, Аникиты, св. Модеста, архидиакона Евпла, Антония и Пимена Великих, Иоанна Нового. Крест хранился в другом серебряном с позолотой кресте весом 138 золотников, пожертвованном храму благотворителями [34].

Кроме того, в алтарях собора в 1896 г. было шесть напрестольных крестов:

1) «четвероконечный крест серебряный 84 пробы вызлащенный, мерою в длину 10 в ширину 5 вершков. Весу в серебре 2 фунта 19 золотников». Крест был украшен финифтью, стразами, жемчугом;

2) «осьмиконечный серебряный вызлащенный 84 пробы <…> весу в серебре 1 фунт 39 золотников». Крест украшен финифтью и чеканкой;

3) «осьмиконечный вызлаченный 84 пробы мерою в вышину 7, в ширину 4 вершка, весу 1 фунт 30 золотников»;

4) «четырёхконечный серебряный вызлащенный 84 пробы мерою в вышину 6, в ширину 4 вершка». Крест украшен чернью;

5) «серебряный без позолоты в длину 6 в ширину 4 вершка 84 пробы. Весу 63 золотника»;

6) «четырёхконечный вызлащенный 84 пробы серебряный с гравированными изображениями под чернью».

Среди церковной утвари выделялись 5 серебряных потиров весом соответственно 3 фунта 63 золотника, 1 фунт 43 золотника, 1 фунт 56 золотников и два потира неизвестного веса. К потирам были серебряные приборы: дискосы, звездницы, тарелочки, ковши и лжицы. Кроме того, было 5 серебряных дарохранительниц весом 5 фунтов 7 золотников, 3 фунта 8 золотников, 2 фунта 17 золотников и вес одной не известен, 2 серебряных кадила весом 1 фунт 17 золотников и 1 фунт 11 золотников [35]. В соборе хранились метрические книги с 1800 г.

Были в храме и свои святыни. Ежегодно 28 июля (по ст. ст.) в день празднования Смоленской иконы Божией Матери от Христорождественского собора совершался крестный ход по Липецку с главной святыней храма — иконой Божией Матери «Страстная» (Одигитрия). Он был установлен в память чудесного избавления города от холеры. Эта икона, находившаяся ранее в Христорождественской деревянной церкви, весьма почиталась жителями, которые пред молитвами у неё получали помощь и исцеления, но впоследствии была практически забыта. Лишь в 1831 г, когда эпидемия холеры свирепствовала в Липецке и уезде, липчане вспомнили о чудотворном образе. Не уповая на беспомощных врачей, липчане со слезами обратились к Пресвятой Владычице, прося у неё избавления от страшной болезни. Совершён был крестный ход с иконой, и после нескольких дней поста и домашней молитвы эпидемия прекратилась. Липчане приписывали такое благотворное воздействие чудотворной Страстной иконе Божией Матери. Вот как описывал эти события более ста пятидесяти лет назад первый церковный историк Липецка священник Гавриил Делицын: «Во время свирепствования холеры в памятном году святая икона сия по привидении на память о ней некоторыми старожилами, поднята была благоговейно из церкви, носима по всему городу с крестным ходом, при многочисленном стечении народа, а по возвращении ея в дом свой — во святой храм почти в каждый дом брали сию икону для служения. С того времени не только горожане, но и приезжающие в г. Липецк на минеральные лечебные воды притекают к ней для поклонения с тёплою верою и твёрдым упованием на скорое её заступление и помощь и получают просимое» [36].

В 1833 г. по представлению Тамбовского епископа Арсения Святейшим Синодом был официально учрежден крестный ход, с тех пор ежегодно 28 июля после поздней литургии совершающийся из собора при многочисленном стечении народа, икон и хоругвей с других городских храмов. На это торжество собирались и стар и млад. Благодарные липчане со временем украсили чудотворную икону серебряною ризою весом 20 фунтов 65 золотников и многими драгоценными камнями. По свидетельству современника, «эту икону можно отнести к глубокой древности, по надписи на ней и верному изображению орудий Страстей Господних. Лик Матери Господней изображён столь живо и рачительно, что приводит в умиление всякого взирающего на него» [37].

Во время обношения по городу икона вставлялась в богато украшенный балдахин [38].

После закрытия Христорождественского собора икона исчезла. В последние годы она находилась в Никольском храме с. Двуречки Грязинского района, откуда по благословению митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия после реставрации была 30 июля 2000 г. перенесена в Христорождественский собор. Во главе крестного хода она вернулась на своё первоначальное место, где и установлена для всеобщего поклонения. В отличие от обычного изображения, на Липецкой иконе Божией Матери «Страстная» орудия Страстей Господних изображены в увеличенном виде внизу образа, а крест — наискосок за спиной Богоматери, изображённой без Богомладенца.

Под левым (северным) приделом храмовой части собора находился склеп, где был похоронен в 1898 г. преподаватель Липецкого духовного училища и протоиерей его домовой церкви святой Софии Иоанн Михайлович Рождественский. На могиле о. Иоанна его почитателями каждодневно совершались панихиды. Побывать в склепе и помолиться у гроба старца считалось за правило всеми верующими липчанами и посетителями липецкого курорта.

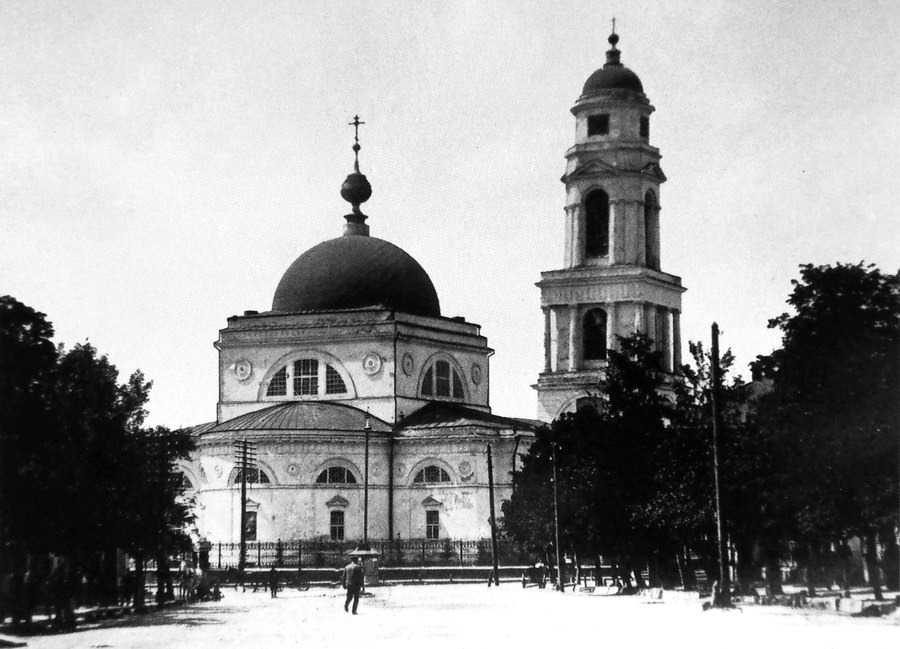

В 1902 г. здание соборного храма сделано тёплым — было устроено паровое отопление с паровым насосом. Еще до 1917 г. в соборе устроили водопровод и даже электрическое освещение с 800 лампочками! [39] Дополнительно храм освещался семью паникадилами. Перед главным алтарём находилось медное посеребрённое паникадило в три яруса, такое же — в центре трапезной. Перед алтарём Святителя Николая и алтарём Успения Божией Матери паникадила в два яруса, в каждом ярусе по 10 подсвечников. Перед алтарями Воздвижения Честного креста и Смоленской иконы Божией Матери паникадила в 1 ярус с 10 подсвечниками. Висящее в третьей арке трапезной паникадило — в два яруса, по 9 подсвечников в каждом [40]. В оконных рамах собора были вставлены разноцветные стёкла. В 1909 г. на завещанные средства (9000 руб.) бывшего ктитора собора Ивана Васильевича Хренникова вокруг собора была устроена железная на каменном фундаменте ограда с 2 воротами и 3 калитками.

К Христорождественскому собору были приписаны Евдокиевская кладбищенская церковь (до 1891 г.), церковь святой Софии Липецкого духовного училища, часовни святых апостолов Петра и Павла (на Старобазарной площади) и в память спасения царской семьи при крушении поезда в Борках в 1888 г. — в ограде собора со стороны алтаря [41].

При соборе действовала церковноприходская школа в кирпичном здании, построенном в 1896 г. В начале XX в. в ней обучалось 92 мальчика и 89 девочек. В подвале её была квартира учителя. В 1915 г. заведующим и законоучителем соборной школы был настоятель храма протоиерей Александр Васильевич Суворов, законоучителями — протоиерей Павел Дионисович Преображенский и псаломщик Василий Васильевич Петровский, учителями — Зинаида и Лилия Семёновны Бобылкины и псаломщик Павел Иванович Кочемировский [42]. Библиотека собора насчитывала 100 томов [43].

Просфорня собора располагалась в деревянном здании, построенном в 1903 году. Причт храма проживал в собственных домах. Собору принадлежало 34 десятины полевой земли в 6 верстах от города.