В 1896 г. в приходе насчитывалось 614 дворов, в которых проживало 1839 мужчин и 1964 женщины. В 1910 г. в приходе храма — 483 двора с 1394 мужчинами и 1549 женщинами, а также пригородная Липецкая слобода с 178 дворами, 714 душами мужского и 737 женского пола.

Заметным явлением в жизни собора и настоящим праздником для прихожан были посещения главного храма города тамбовскими архиереями. 17 августа 1899 г. собор посетил Преосвященный Георгий, епископ Тамбовский и Шацкий. В соборе всем собравшимся им было преподано архипастырское благословение, а 18 августа совершена литургия, по завершению её — молебен Спасителю. Владыка провозгласил: «Мир граду сему и живущим в нём». Затем он осмотрел церковно-приходскую школу, где обучалось на то время до 130 человек [44].

12 октября 1896 г. при обозрении епархии в Христорождественский собор прибыл епископ Тамбовский Александр, где его встретило всё городское духовенство в облачениях. После положенных при архиерейской встрече молитвословий, Владыка обратился к присутствующим с кратким словом, в котором «…по изложении истории возникновения и первоначальной судьбы города указал на особую милость Божию, оказанную городу Липецку, в наделении его красотами природы и растительности с лечебным целительным источником и на то, что жители города в своем поведении должны выражать благодарение Богу за дарованное их городу такое преимущество». На следующий день Преосвященный Александр совершил в Христорождественском соборе при весьма многочисленном стечении молящихся литургию, а по окончании её молебен Спасителю при участии городского духовенства. «Просторный, благоустроенный и благолепный соборный храм с хорами наверху был переполнен молящимися. Торжественное архиерейское служение и стройное пение соборного хора производили на присутствующих в храме умиляющее впечатление» [45].

В 1910 и 1916 гг. Липецк посещал Высокопреосвященный Кирилл (Смирнов), архиепископ Тамбовский и Шацкий, всегда торжественно встречаемый городским духовенством и верующими в Христорождественском соборе.

19 мая 1911 г. в Липецке побывал великий князь Михаил Александрович. Он посетил собор и присутствовал на молебне, который служил настоятель протоиерей Иоанн Михайлович Серебряков.

В 1917 г. в приходе Христорождественского собора насчитывалось 4930 человек. В 1919 г. — 745 дворов, в них мужчин — 2350, женщин — 2540 [46].

Со времени своего основания Христорождественский собор был трехштатным — в клир его входили три священника (настоятель в сане протоиерея), два диакона и три псаломщика (до 1870-х гг. — два дьячка и два пономаря).

Настоятелями главного храма Липецка всегда были самые уважаемые и заслуженные священники — протоиереи Андрей Иванович Калугин, Иоанн Иоаннович Несмелов, Косьма Иоаннович Чугунов, Иоанн Михайловч Серебряков. Не меньшим почетом в Липецке пользовался и последний настоятель Христорождественского собора — протоиерей Александр Васильевич Суворов, на чью долю выпало тяжелое бремя настоятельства в послереволюционные годы.

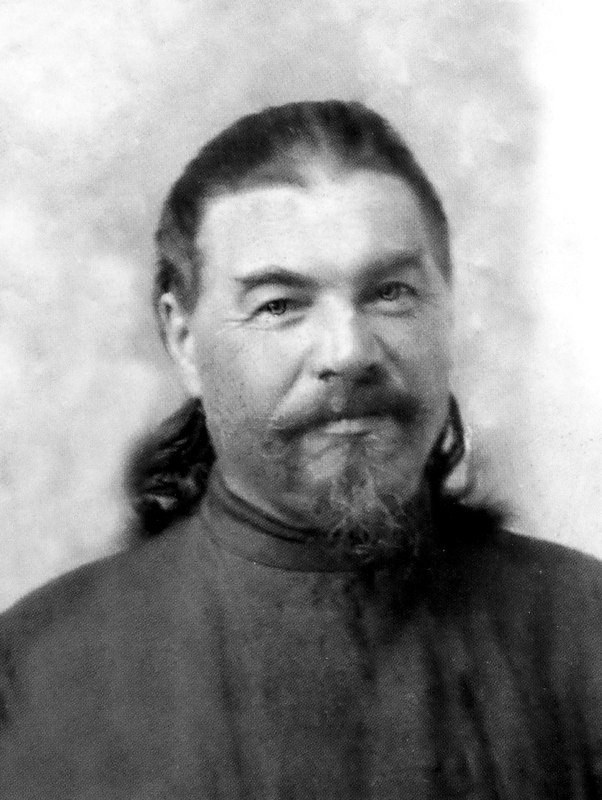

Отец Александр родился в 1858 г. По окончании в 1881 г. Тамбовской духовной семинарии служил псаломщиком, в 1886 г. рукоположен в священника, с 1890 г. — клирик Христорождественского собора г. Липецка. С 1911 г. исполнял должность настоятеля главного храма города. Протоиерей А.В. Суворов пользовался всеобщим уважением со стороны епархиального начальства и прихожан. За время служения он бы награжден набедренником (1890 г.), скуфьей (1894 г.), камилавкой (1900 г.), наперсным крестом (1904 г.), саном протоиерея и орденом св. Анны III степени (1911 г.), орденом св. Анны II степени (1915 г.) и орденом св. Владимира IV степени (1916 г.). Доказательством огромного духовного авторитета о. Александра может служит факт избрания его участником Всероссийского съезда клириков и мирян в Москве в 1915 г. и Всероссийского Поместного собора 1917 г. [47]

До революции Христорождественский собор был не только главным храмом города, но и его подлинным центром, местом притяжения для всех жителей и приезжих. Вот что писал о соборе и своих впечатлениях от него один из посетителей Липецкого курорта в 1885 г.: «В 9 ч. утра заблаговестили к поздней литургии. Густые звуки колокола, разносящиеся с соборной колокольни далеко по окрестностям и напоминавшие мирянам о празднике Святой Троицы, невольно манили к себе и вызывали из дому. Дворянская улица, вся утопающая в зелени, имела праздничный вид; по тротуарам, скрываясь под тенью липовых деревьев, всюду виднелись богомольцы, спешащие в храм на молитву <…> К половине обедни соборный храм совершенно наполнился <…> Общество, собравшееся в соборную церковь, по справедливости можно было назвать лучшим, отборным. Посреди храма выставлена была на аналое икона Владимирской Божией Матери для поклонения молящихся.

Внутренность храма, вместительного и отменно чистого, бросалась в глаза своим благолепием, дорогим убранством и отделкой алтарей. Служили литургию и молебен два священника, один из них — заслуженный, как можно было судить по облачению. Небольшой хор певчих, стройный и спевшийся, дополнял картину церковного благочиния; во время выходов из алтаря священнослужителям предшествовали псаломщик и два мальчика со светильниками, все трое в светлых и новеньких стихарях. Вся обстановка в храме производила на душу богомольца самое радостное и усладительное впечатление» [48].

Несмотря на всё это после революции 1917 г. Христорождественский собор разделил участь тысяч и тысяч православных храмов России, ставших для новой власти на первом этапе лишь источником пополнения государственного бюджета. В 1922 г., в соответствии с секретным протоколом от 23 февраля, в храмах города Липецка проводилась проверка и инвентаризация церковного имущества. Главной целью её было провести учёт принадлежащей храмам утвари из серебра и золота. Сразу же после этого под красивым и благородным предлогом помощи голодающим, а голод, как известно, был создан искусственно, началось изъятие церковных ценностей.

8 марта 1922 г. вышло постановление ВЦИК за подписью председателя М. Калинина: «…спешно мобилизовать все ресурсы страны, могущие послужить средством борьбы с голодом в Поволжье…» Местному Совету предписывалось «…в месячный срок со дня опубликования сего постановления изъять из церковных имуществ <…> все драгоценные предметы». По телеграфу срочно передавались инструкции: «…никаких препятствий для изъятия <…> не имеется… Из серебряной и золотой посуды <…> оставлять потребное для богослужения количество <…> за исключением золотых, кои изымлются во всяком случае. Из серебряных и золотых крестов <…> оставлять по одному экземпляру. Золотые с бриллиантами как общее правило подлежат изъятию».

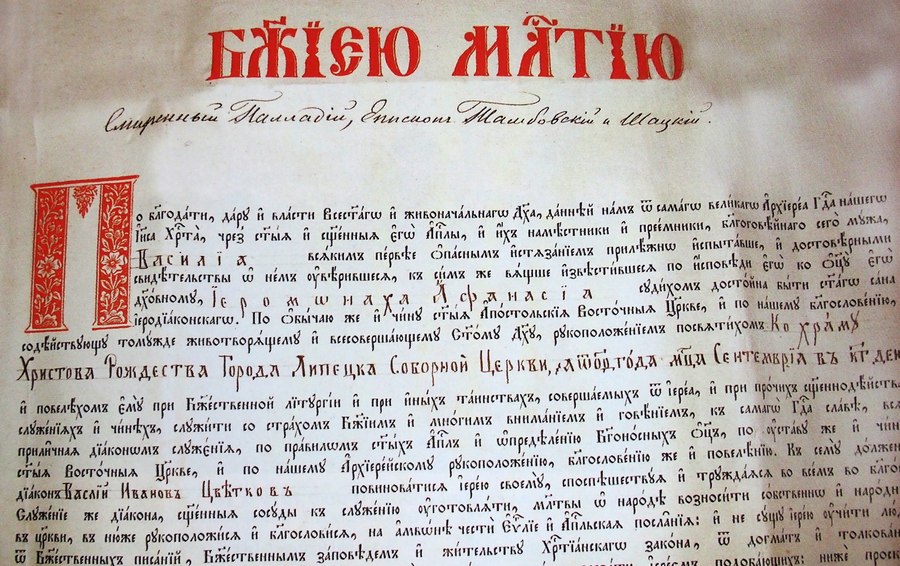

Повинуясь властному указанию Москвы, 14 марта 1922 г. Липецкий уисполком принял решение «приступить к изъятию в первую очередь в г. Липецке. Начать с собора как более богатого храма». Согласно описи, в соборной церкви, помимо 10 серебряных вызолоченных и 6 серебряных кованых окладов икон, было 4 серебряных с позолотой дарохранительницы, 5 серебряных напрестольных крестов, 2 Евангелия «опайного серебра», 8 серебряных вызолоченных потиров, 7 серебряных дискосов, 12 серебряных блюд, 6 серебряных звездниц, 2 лжицы, 1 копие стальное с серебряной ручкой, 1 сосуд серебряный для мир, 2 серебряные с позолотой кадильницы, 2 серебряных флакона, 20 серебряных лампад, 1 покров кованого серебра [49].

Для проведения изъятия церковной утвари была создана специальная комиссия, приступившая к работе 16 марта и явившаяся в первую очередь в Христорождественский собор. Верующие в количестве 200 человек стали протестовать, называя членов комиссии грабителями и антихристами. Комиссия ретировалась и попыталась оказать давление на церковный совет и священника А.В. Суворова с целью склонить их к сотрудничеству. Тщетно. Тогда на помощь грабителям были брошены красноармейцы. Солдаты силой удалили верующих, пытавшихся помешать реквизиции, из храма. В этот раз был изъят 61 предмет из серебра весом 54 фунта 63 золотника 10 долей на сумму 12.960.000 рублей: дарохранительниц — 3, креста — 3, сосудов — 6, дискосов — 5, блюд маленьких — 10, звездниц — 5, кадильниц — 2, лампад — 20, риз икон — 4, верхушек кадил — З30.

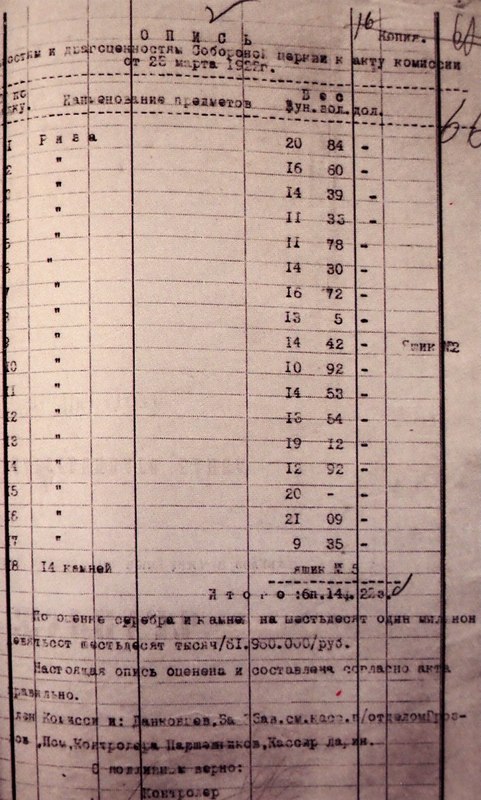

Реквизиция продолжилась 23 марта: было изъято 17 серебряных риз икон с 14 бриллиантами. Максимальный вес одой из риз — 20 фунтов 84 золотника. Вес конфискованного серебра составил 6 пудов 14 фунтов 22 золотника на сумму 61.960.000 рублей [51].

Грабёж православных храмов, организованный советской властью в Липецке, жёстко контролировался вышестоящими органами. 6 апреля из губернского Тамбова Липецким укомом была получена телеграмма: «Неполное изъятие будет рассматриваться как нерадение местных органов» [52]. В мае было изъято ещё 6 больших риз и одна маленькая, всего весом 2 пуда 14 фунтов 835 золотников [53].

Другой серьёзной проблемой, с которой приходилось сталкиваться прихожанам собора эти годы, была деятельность обновленцев, поддерживаемых советской властью в надежде расколоть и дезорганизовать Православную Церковь. Те, в свою очередь, не останавливались перед попытками силой завладеть липецким собором. После очередного заключения в тюрьму настоятеля о. Александра Суворова прихожане 26 мая 1925 г. отбили попытку обновленцев захватить храм. Отец Григорий Ястребов по случаю «избавления собора от обновленцев» даже служил молебен и произнёс проповедь, начинавшуюся словами: «Отошла туча от собора». По выходе из тюрьмы, несмотря на отсутствие во время стычки, о. Александр был вновь арестован «за идейную агитацию против революции, за воспитание толпы в этом направлении».

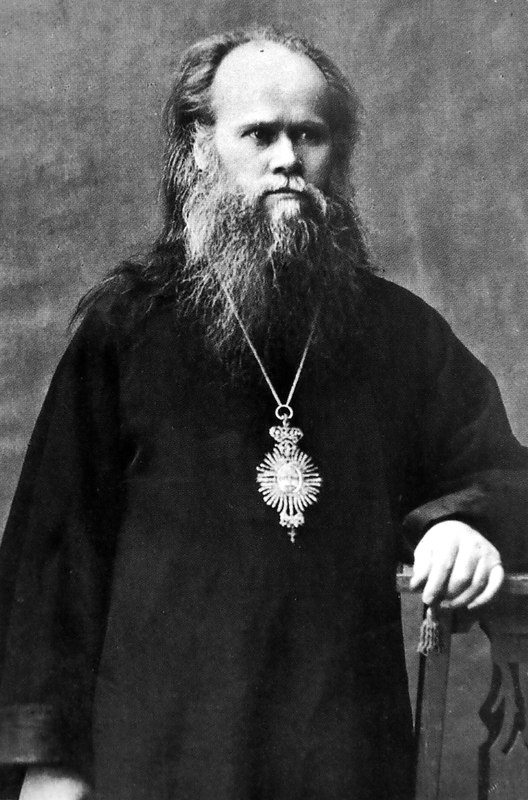

Следующим этапом политики «народной» власти по отношению к Православной Церкви стала кампания по закрытию храмов. В 1925 г. этой участи должен был подвергнут и Христорождественский собор. Липецкий уисполком, готовя закрытие главного храма города, организовал комиссию с целью найти предлог для закрытия, но ничего существенного придумать не удалось. Служба в храме велась регулярно. В будничные дни на службу приходило по 100 человек, в «обыкновенные» праздники до 1000 человек, а в высокоторжественные — до 2500 человек [54]. Храм, несмотря на трудное время, содержался в полном порядке, и комиссия отметила лишь то, что подвальное помещение, где находится паровое отопление и водопровод, «местами рушится». Также и помещение под алтарями храма, служившее дровяным складом, «местами рушилось» [55]. Справедливости ради стоит отметить, что своды эти пережили всё долгое лихолетье и стоят до сих пор — слукавили строители коммунизма. Может, несколько охладило пыл ретивых безбожников, мечтавших о закрытии и уничтожении потом собора то, что в 1926 г. Тамбовским обществом краеведения с согласия Главнауки Народного комиссариата просвещения соборный храм Липецка был включён в список памятников, подлежащих охране [56]. К тому же в 1926 г., после открытия Липецкой епархии, Христорождественский собор стал кафедральным, в нем служил первый Липецкий епископ Уар (Шмарин).

В 1927 г. власти ужесточали условия «эксплуатации верующими церковных зданий». Общине Христорождественского собора, обремененной высокой ценой и жесткими сроками оплаты за аренду здания, ждать помощи, кроме как от Господа, было неоткуда. Хотя она порой и приходила с самой неожиданной стороны. Так, по воспоминаниям Василия Михайловича Алленых, алтарника Владыки Уара, в 1929 г. немцы, обучавшиеся в Липецкой лётной школе и регулярно посещавшие Христорождественский собор, по собственному желанию помогли верующим заплатить налоги за аренду здания.

Но уже в 1930 г. на основании волеизъявления «рабочих и бедняцко-батрацкой части города», которые требовали запретить колокольный звон, вышло постановление президиума городского Совета от 28 февраля, согласно которому со всех липецких храмов были сняты колокола. Прихожане попытались жаловаться всесоюзному старосте М.И. Калинину. На пришедший из Москвы по этому поводу запрос Липецкий городской Совет ответил весьма оригинально: «…со всех церквей г. Липецка, за исключением церкви Евдокиевского кладбища, все колокола, не исключая и малых, сняты. В отношении колокольного звона, то таковой не запрещался…» [57]

И всё это время Липецкий горсовет вёл подготовку закрытия собора. Во время предвыборной кампании были собраны «наказы 6 тысяч избирателей» о закрытии городских церквей. Затем была развёрнута политическая кампания на ту же тему, организованная местной газетой «Липецкая коммуна». В ходе неё удалось собрать 4770 голосов за закрытие кафедрального Христорождественского собора и Вознесенской церкви. А 14 и 21 марта 1931 г. соответствующие материалы появились на страницах «Липецкой коммуны». После проведенной властями и прессой подготовки общественного мнения в марте 1931 г. было опубликовано постановление Липецкого горсовета о закрытии собора и приспособлении здания под жилплощадь для рабочих «Липецкстроя».