22 мая 1931 г. состоялся торжественный пленум Липецкого горсовета, созванный в ознаменование 3-й годовщины ЦЧО, который также принял решение о закрытии Христорождественского собора и Вознесенской церкви. В постановлении говорилось: «Учитывая наличие создавшегося жилищного кризиса, в связи с развёртыванием капитального строительства металлургического комбината, реконструкции завода «Свободный сокол», «Рудстрой», что повлекло за собой приток в город десятка тысяч рабочих и их семей, а отсутствие жилфонда вредно сказывается не только на бытовые условия рабочего класса, но и ходе самого строительства <…> закрыть собор и Вознесенскую церковь, срочно возбудив ходатайство перед облисполкомом ЦЧО об утверждении решений пленума Липецкого горсовета» [58].

4 августа 1931 г. комиссия горсовета произвела проверку состояния соборного храма «в порядке проверки договорных условий» аренды от 30 октября 1918 г. Комиссией было отмечено даже то, что выветриваются ступени перед храмом и «подвергся окислению» бездействовавший котёл парового отопления [59]. Власть действовала как всегда решительно и нагло, что подтверждается строками документа: «При тяжелейшем жилищном кризисе <…> при наличии в городе 5 церквей, функционирующих, помимо подлежащих закрытию и могущих полностью удовлетворить религиозные потребности верующих, даёт право на закрытие без лишнего формализма» [60].

Желая получить подтверждение своим действиям, того же 4 августа 1931 г. Липецкий горсовет обратился в президиум Липецкого райисполкома с просьбой «утвердить постановление президиума горсовета о закрытии собора». В ответ на это обращение президиум райисполкома постановил: «Констатируя рост культурного уровня и политической активности трудящихся масс города, их настойчивое требование о закрытии» собора, утвердить решение президиума горсовета [61]. После этого последовало постановление президиума облисполкома ЦЧО от 2 сентября 1931 г. о ликвидации Христорождественского собора и Вознесенской церкви: «…Считаясь с желанием большинства <…> вместе с этим учитывая неотложную нужду в помещениях для культурных учреждений <…> закрыть Вознесенскую и соборную церкви в г. Липецке, передав здания Липецкому горсовету для переоборудования их под жилища и культурные учреждения для рабочих» [62].

В ответ на решения властей 10 сентября 1931 г. прихожане собора, собрав 7200 подписей, обратились во ВЦИК с ходатайством об оставлении собора в распоряжении верующих и вскоре получили ответ, подписанный М.И. Калининым: «Собор никто не имеет право отобрать до окончательного решения президиума ВЦИКа». Однако надежды верующих в очередной раз были обмануты — 16 марта 1932 г. Президиум ВЦИК утвердил все предыдущие решения городских властей и постановление президиума облисполкома ЦЧО от 2 сентября 1931 г. о закрытии собора и Вознесенской церкви [63]. Вскоре, 29 марта, представителей общины Христорождественского собора вызвали в горсовет, и секретарь горсовета предложил им сдать здание собора. Все прихожане единодушно выступили против этого, но собор был опечатан, а 31 марта 1932 г. в присутствии милиции и агента финотдела с дверей собора без предупреждения «двадцатки», без составления акта и описи было сбито 5 замков и вывезено всё имущество и документы.

Верующим удалось спасти лишь часть икон и распятие на Голгофе. Последнее после Великой Отечественной войны было передано в открывшуюся Преображенскую церковь. Члены «двадцатки» обратились в бюро жалоб Липецкого РИКа и в прокуратуру г. Липецка. А 5 апреля уполномоченные от верующих собора Василий Егорович Букреев, Василий Егорович Зайцев, Иван Политович Зайцев и Дмитрий Яковлевич Быков вновь обратились во ВЦИК, но жалобы остались без ответа. Повторное обращение в августе также не принесло результата. Так состоялось закрытие главного православного храма города — Христорождественского собора. И, наверное, немногие из тех, кто всячески способствовал или противился этому, могли тогда предполагать, что пройдет 60 лет и собор вновь начнет действовать.

А тогда, в начале 1930-х, власти ломали голову над тем, как использовать здание собора, отобранное у верующих. Сперва его хотели приспособить под общежитие для рабочих, но после подсчёта затрат на перестройку решили, что это дорого и объявили об устройстве в соборе театра. Пролетарский театр таки не создали, собор превратили в склад зерна и овощей. А в трапезной разместился краеведческий музей, находившийся там согласно документам уже 29 января 1933 г. [64] Музей стал как бы обоснованием необходимости свершившегося, так как пустующим собор оставить не могли. Но борьба за него и за права верующих продолжалась. 7 декабря 1932 г. в Президиум ВЦИК Калинину поступила жалоба о незаконном изъятии храма у верующих за подписями липчан Букреева, Коростелёва и Зайцева. В марте 1933 г. они писали прокурору Вышинскому: «… собор изъят незаконно…» О «неправильном <…> изъятии собора горсоветом» было написано и отправлено письмо М.И. Калинину за подписями 10 тысяч липецких жителей. Лишь начавшиеся репрессии и война заставили приостановить борьбу за Христорождественский собор.

Тяжелые годы Великой Отечественной войны принесли изменения в отношениях государства и Церкви. Сознавая необходимость в ослаблении жесткой антицерковной политики государства, 28.11.1943 г. СНК СССР выпустил постановление №1325 «О порядке открытия церквей». Вновь началась борьба за возвращение Христорождественского собора. Верующие обратились по этому поводу в городской Совет, но получили отказ. 8 марта 1943 г. они отправили письмо М.И. Калинину. Безрезультатно. Сетуя, что на неоднократные обращения во ВЦИК не получили ответа, 22 января 1944 г. липчане в составе 1200 человек обратились в Священный Синод (письмо подписал уполномоченный церковной «двадцатки» Николай Егорович Голощапов, проживавший в то время по адресу: ул. Нижняя Логовая, д.34). Последовало прошение Синода в правительство об открытии в Липецке Христорождественского собора. В первых числах мая 1944 г. за подписью Фёдора Ивановича Зайцева от верующих было отправлено письмо в СНК СССР на имя уполномоченного по делам Православной Церкви. Верующие в писали, что «церковь принесёт пользу государству сбором средств на оборону страны», и что «из большого, до 80 тысяч человек, населения города Липецка все семьи имеют на фронте защитников государства, о которых верующие: жёны, отцы, и матери — желают молиться, находя в этом единственное утешение, которого они лишены». Совет по делам Русской Православной Церкви письмом от 23 июня 1944 г. за №1473/15 просил липецкие власти «ввиду большой настойчивости верующих, уполномоченные которых дважды приезжали в г. Москву, в Совет по делам Русской Православной Церкви, ещё раз рассмотреть их просьбу».

Когда читаешь эти письма верующих липчан с просьбами вернуть им храм Божий, ответы-отписки на них, новые просьбы, то понимаешь, что пришлось перенести прихожанам собора, удивляешься их смелости и силе веры. Ведь все эти поездки в Москву, подписание ходатайств, сбор подписей в безбожном государстве, которое незадолго до этого отправило на расстрел и в концлагеря сотни местных священников и простых верующих, — такое проявление инакомыслия могло закончиться печально. Нужно было иметь сильную веру и мужество, чтобы в это трудное время хлопотать об открытии храмов! Тем более что власть упорствовала и никак не хотела идти на уступки.

21 сентября 1944 г. на имя Акима Кузьмича Валяева, проживавшего по адресу ул. 1-я Средняя, д.7 был получен отказ городских властей в открытии соборной церкви. Новое письмо было отправлено верующими в адрес Святейшего Синода и «высшему церковному управлению Москвы» в октябре 1944 г. А 24 декабря 1944 г. ревнители Православия в связи с наступлением Рождества Христова вновь обратились в комиссию облисполкома по церковным делам с просьбой открыть собор для 20000 верующих липчан и вновь получили отказ, несмотря на то, что храмовая часть по-прежнему пустовала и использовалась под ссыпку хлеба.

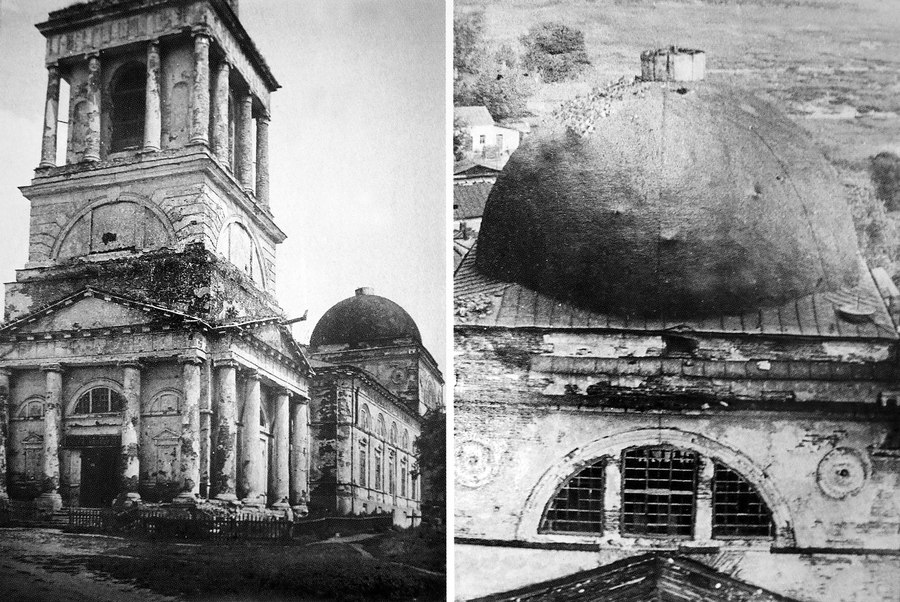

Не вернула власть собор и в послевоенное время, когда было открыто несколько храмов в городе и на территории нынешней Липецкой области. Лишь в 1949 г. Липецкий горсовет подтвердил статус собора как памятника архитектуры [64]. До 1956 г. в храмовой части собора действовал склад, а притвор и трапезная использовались под музей [66].

Решение правительства страны от 6 января 1954 г. о создании Липецкой области стало в какой-то степени судьбоносным и для Христорождественского собора. В связи с формированием на Интернациональной (бывшей Соборной) площади Липецка нового административного центра, присущего областному городу, требовалось решить судьбу здания собора, которое к тому времени сильно обветшало. Было высказано два предложения: отремонтировать собор или, если не найдётся исполнителей, снести его. Волей Божией нашлись люди, заинтересованные в сохранении и восстановлении собора. Руководить реставрацией здания взялся архитектор Леонид Ефимович Рудаков. Ремонтные работы начались в 1957 г. и завершились в следующем 1958 г. [67]

В это время одним из рабочих был разрушен и разграблен склеп, где покоились останки о. Иоанна Рождественского. Спустя год, по воспоминаниям очевидцев, мародёр умер.

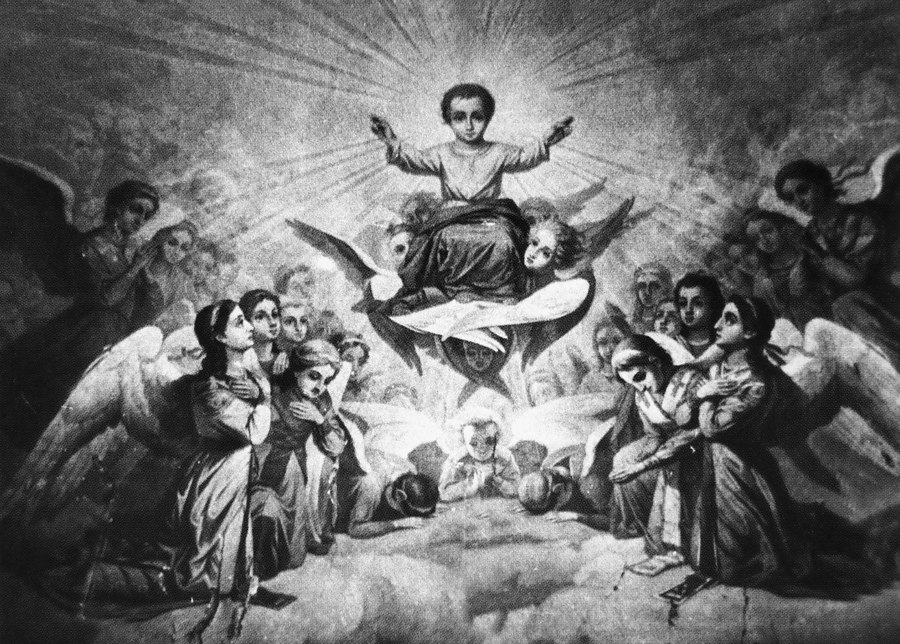

В ходе ремонта были закрашены сохранившиеся в интерьерах собора росписи. Перед этим фотограф В.П. Малых выполнил их фотофиксацию, и фотографии в количестве 8 единиц поступили в фонды областного краеведческого музея. Позднее, в 1966 г., в музей фотографом Л.Е. Цаплиным были переданы негативы с росписями собора, сделанные до 1917 г. [68] Эти снимки дают возможность наглядно представить и восстановить росписи храма.

К декабрю 1970 г. часовой мастер М.Т. Гребенкин смонтировал на колокольне собора башенные электрические часы с четырьмя циферблатами. Диаметр циферблатов составляет два метра. Часы своим мелодичным боем оглашали площадь. В 1980 г. на колокольне собора произошёл пожар, сгорели часы, пострадал вновь позолоченный шпиль. Часы были восстановлены к 1 мая того же года [69].

В 1989 г. на колокольне был сделан ремонт и открыта выставка «Липецк на старых фотографиях». Это была последняя новая выставка в стенах собора, так как назрел вопрос о возвращении храма верующим.

Собравшиеся по инициативе Липецкого областного краеведческого общества жители города потребовали возвращения собора верующим и передачи бывшего Дома политического просвещения областному краеведческому музею. В ответ на это обращение липчан президиум Липецкого областного Совета народных депутатов 20 сентября 1991 г. принял решение: «1. Передать здание Христорождественского собора верующим до 1 ноября 1991 года. 2. Поручить облисполкому разместить Липецкий областной краеведческий музей в здании бывшего общественно-политического центра обкома КПСС» [70].

2 ноября 1991 г. состоялось освящение Христорождественского собора, и в нём возобновилась служба. Молебен по случаю открытия собора совершил митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий в сослужении наместника Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря архимандрита Никона (Васина) и липецкого духовенства.

Первым настоятелем открытого вновь Христорождественского собора был назначен протоиерей Василий Бильчук, который исполняет эти обязанности и в настоящее время, являясь также секретарём Липецкой и Елецкой епархии.

В память 200-летнего юбилея закладки соборного храма на западном фасаде колокольни 2 ноября 1991 г. установлена памятная доска с соответствующей надписью, почти повторяющей прежнюю надпись на хорах храма. Вторая памятная доска была установлена 23 октября 1991 г. — к 100-летию преставления св. Амвросия Оптинского: «С марта 1838 г. по октябрь 1839 г. преподавал в духовном училище Липецка преподобный Амвросий Оптинский (А.М. Гренков)».

В последующие годы были выполнены настенные росписи собора. Художник В.Д. Подольский расписал купол и алтари, основную часть трапезной и храмовой части, верхний ярус последней — вместе с Н.И. Даньшиным. Отдельные росписи удалось воссоздать по сохранившимся фрагментам. Несколько подлинных фресок итальянской работы XIX в. сохранилось в алтарях трапезной части собора и над входом в трапезную из притвора.

К 2002 г. установлены новые иконостасы, настелены мраморные полы. Почти воссозданные и вновь освященные престолы Христорождественского собора были посвящены тем же праздникам и святыням, как и прежде. Лишь правый придельный престол в храмовой части собора освящен во имя св. Серафима Саровского.

Среди особых храмовых святынь, находящихся в соборе в настоящий момент, следует назвать раку с 81 частицей мощей Киево-Печерских чудотворцев из Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Рака выполнена из красного дерева и находится под резной дубовой сенью с множеством хрустальных лампад. Но особо почитается липчанами икона Божией Матери Липецкая «Страстная» в позолоченном киоте с резными всходами, находящаяся ныне в храмовой части собора напротив главного иконостаса с правой стороны.