Паройская пустынь. Предыстория монастыря

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 июля 2003 г. приходской храм в честь Успения Божией Матери в городе Липецке был преобразован в Свято-Успенский мужской монастырь. По сути же начался процесс возрождения древней монашеской обители — Паройской пустыни, существовавшей на этом месте ещё до того, как царь Пётр Великий положил начало современному городу, и упразднённой в царствование императрицы Екатерины Великой в 1764 г.

Это был единственный монастырь, существовавший на территории современного Липецка за всю историю города и оставивший заметный след в его культуре и духовной жизни. Может, поэтому липчане дважды — в середине XIX и начале XX в. — пытались восстановить обитель. Но по воле Господа суждено было минуть столетию и произойти создание Липецкой и Елецкой епархии, прежде чем давние чаяния жителей Липецка относительно возрождения монастыря обрели реальность.

Сегодня в историческом центре Липецка — города, в котором проживает почти половина населения области, у стен древнего храма во имя Успения Пресвятой Богородицы созидается новый оплот духовности и благочестия. Восстанавливается всем миром сам монастырь, возрождается из забвения его славная история. По крупицам собираются сведения о прошлом монастыря, его храмах и святынях, о людях, чьи имена неразрывно связаны с расцветом обители и её возрождением.

История Паройской пустыни, известный период истории которой насчитывает пока всего лишь несколько десятков лет, изобилует множеством загадок и белых пятен. Особенно это касается проблемы основания монастыря и его названия. Согласно наиболее устоявшейся в литературе точке зрения, монастырь основан в XVII столетии [1]. По мнению же самого авторитетного дореволюционного исследователя прошлого российских монастырей В.В. Зверинского: «Успенская-Паройская», или «Пройкова-Липецкая» мужская пустынь основана «на месте явления иконы Божией Матери в 1701 году, вероятно, императором Петром I <…> и упразднена в 1764 г. с последующим переводом братии в Тамбовский Казанский монастырь» [2]. Первая точка зрения, относящая возникновение Паройской пустыни к XVII столетию, представляется наиболее правдоподобной, так как подтверждается рядом косвенных доказательств. К сожалению, архива самого монастыря не сохранилось, поэтому все данные, проливающие свет на его раннюю историю, приходится черпать из самых разнообразных источников. В попытках разгадать прошлое Паройской пустыни исследователи вынуждены опираться на позднейшие документы и собственные логические способности.

В частности, рассматривая точку зрения В.В. Зверинского, стоит отметить, что само по себе основание Паройской пустыни в 1701 г. представляется маловероятным, так как для строительства Липских железоделательных заводов в это же время государем Петром I была отобрана монастырская мельница, из чего уже следует, что монастырь и его владения появились как минимум немногим раньше — в конце XVII в. Трудно поверить в то, что известный своими практицизмом и расчётливостью царь, собираясь строить завод, мог пожаловать монастырю удобное для строительства место, а всего через год его отобрать и платить обители за это компенсацию. Ещё одним косвенным подтверждением того, что монастырь существовал задолго до 1701 г. следует считать тот факт, что при описании обители в 1768 г. деревянный храм её во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» назван в документе ветхим. Принимая же во внимание, что деревянные постройки, в частности, храмы в наших краях «жили» 100-150 лет, можно с уверенностью утверждать, что Паройская пустынь (по крайней мере, один её храм) существовала уже в середине XVII столетия. Впрочем, в писцовых, переписных и окладных книгах того же XVII в. она ни разу не упоминается. То ли монастыря все-таки ещё не было в этот период, то ли он по какой-то причине не был включён в оклад?

Паройскую пустынь, располагавшуюся в начале XVIII столетия в непосредственной близости от Липских железоделательных заводов, многочисленные легенды связывают с именем царя Петра I. И все эти легендарные источники также подтверждают факт существования монастыря ещё в XVII в. Одна из легенд гласит, будто царь, посетив это место, облюбовал его для строительства завода, найдя здесь много железной руды, и решил упразднить мешавший этому монастырь [3]. Известно, что любая легенда имеет под собой некую реальную основу. В данном случае действительным фактом является посещение этого места Петром I. Впервые это произошло, вероятно, в 1703 г., хотя возможно, что высочайшее посещение случилось ещё ранее. Тем не менее достоверно известно, что 3 февраля 1703 г. царь со свитой посетил поместье А.Д. Меншикова в с. Слободском — г. Ораниенбурге. А затем проезжал по дороге в г. Романов через с. Студёнки. Дорога из Студёнок в Романов в то время проходила у стен монастыря Паройская пустынь. Подтверждение тому мы находим в документах конца XVIII в.: «Прежде сего была дорога мимо той горы по плоскоместью подле бывшей Поройской пустыни к реке Липовке» [4]. Место это на самом деле не могло не привлечь внимание царя. Другое дело, что сам монастырь никак не мог помешать строительству завода, так как находился достаточно далеко от реки Липовки, где началось возведение домен, горнов и молотовых будущих вододействующих железоделательных заводов. А вот монастырская мельница на реке Липовке пришлась как нельзя кстати. Именно на ней был построен один из двух Липецких Петровских заводов, и хотя Петра I нельзя заподозрить в особой симпатии к монашеству, Паройская пустынь не была им обижена: за взятую государством мельницу братия монастыря получила компенсацию. Если открыть ведомости, по которым работные люди Липских заводов получали зарплату, то из них можно узнать, что наравне с рабочими за каждую треть года (а именно так выдавалось жалование) иноки монастыря регулярно получали деньги. Читаем: «…Паройские пустыни строителю Варламу з братиею за взятую от монастыря их мельницу на его императорское величество, на котором месте построен казённый сверлильный завод, по окладной на майскую и сентябрьскую треть прошлого 1727 г. на прокормление <…> 361 руб. 94 копейки» [5]. По тем временам это были большие деньги: труд приписного крестьянина оценивался по 4 копейки в день.

После строительства Нижнего Липского железоделательного завода монастырь, оказавшись на самом берегу заводского пруда, лишился и части сенокосных угодий, которые оказались затопленными.

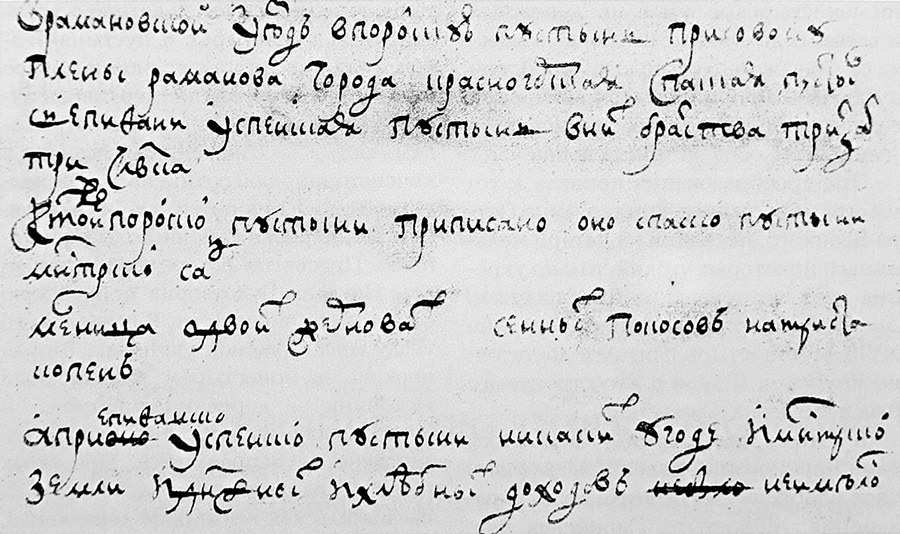

Так что в части закрытия монастыря Петром I легенда не подтверждается — Паройская пустынь продолжала существовать и вполне уживалась с активно действующими всю первую половину века Липскими железоделательными заводами. Более того, благодаря тому же царю Петру монастырь развивался и даже процветал. Практичный монарх решил объединить все небольшие, мало обеспеченные монастыри и в 1724 г. издал указ о слиянии нескольких обителей. По этому указу «в Романовский уезд в Поройскую пустынь присовокуплены Романова города Красногорская Спасская пустынь, с Епифани Успенская пустынь. В них братства тритцать три человека». При Епифанской Успенской пустыни никаких угодий, ни монастырской земли, ни «денежных и хлебных доходов не имелось», а вместе со Спасской пустынью к Паройской пустыни был приписан монастырский сад, мельница «о двоих жерновах» и «сенных покосов на триста копен» [6].

Эти преобразования привели к тому, что монастырь в царствование Петра Великого, несмотря на потери мельницы и некоторых угодий, только укрепил своё материальное благополучие. Достоверно известно, что к середине XVIII в. монастырь считался достаточно крупным. В 1754 г. его строителем был иеромонах Александр [7].

К этому же периоду относится единственное пока известное графическое изображение обители до её упразднения. Монастырь Паройская пустынь со всеми строениями показан на плане Липских железоделательных заводов, составленным обер-гершвореном Сильвестром Бартеневым в 1742 г. (под №62, см. план на стр. 50. — Прим. авт.) [8].

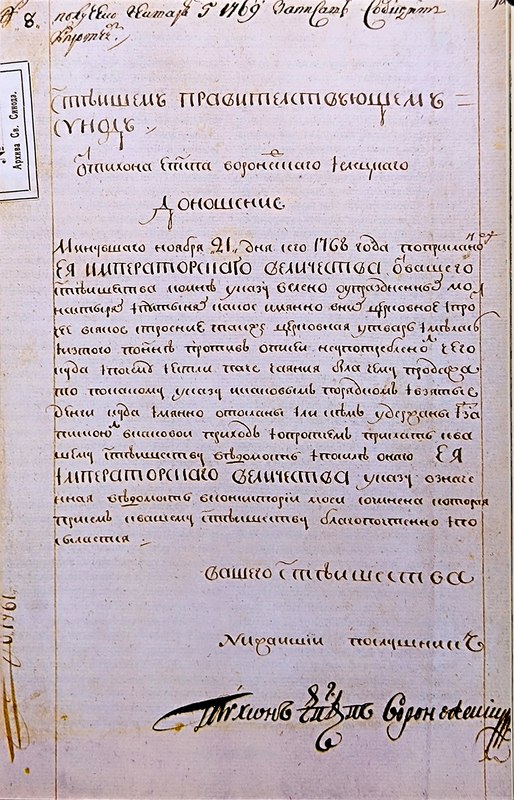

В царствование императрицы Екатерины II, проводившей политику секуляризации церковных земель и сокращения иноческих обителей, Паройская пустынь в ряду множества других монашеских обителей, была закрыта по указу 1764 г. [9] После этого часть имущества монастыря была передана в Воронежский архиерейский дом: 19 богослужебных книг, 4 колокола, серебряный потир и лжица, священнические облачения [10]. На оставшуюся часть имущества и построек по указу Екатерины была составлена опись. В этом документе описание монастыря предваряет доношение Святейшему Правительствующему Синоду от Преосвященного Тихона II (Якубовского), епископа Воронежского, подписанное им 18 декабря 1768 г.: «Минувшего ноября 21 дня сего 1768 г. по присланному Ея Императорского Величества от вашего святейшества ко мне указу велено о упразднённых монастырях и пустынях какое имянно в них церковное и прочее всякое строение, также церковная утварь имелась… и о прочем прислать <…> ведомость <…> означенная ведомость в консистории моей сочинена» [11]. В прилагаемой описи говорится, что «имеющаяся в ней церковь каменного здания Успения Пресвятыя Богородицы с приделом Николая Чудотворца приходскою состоящаго вблизости Романовского уезду села Студёнок учинена… Вторая церковь за монастырём Живоносный Источник — деревянная ветхая… В оной церкви за ветхостью священнодействие не исправляется. При оных церквах колокольня лесу дубоваго <…> настоятельская келья одна деревянная, братская одна с сенми, два анбара, одна конюшня. Оной монастырь огорожен плетнём, а по объявлению настоятеля и всей братии казённых денег, посуды медной и оловянной и деревянной в оной пустыни никакой не имеется. Оное состоит в смотрении сакольского духовнаго правления». При храмах показаны «колокольня лесу дубового» (четыре небольших колокола с неё с упразднением монастыря были взяты в Воронежский архиерейский дом) [12].

Таким образом, спустя четыре года после официального упразднения монастыря Паройская пустынь все постройки его сохранялись в прежнем виде и в нём продолжали жить настоятель с братией.

Загадкой остается пока и название пустыни — «Паройская» или «Поройская» (в источниках встречаются оба этих написания). На сей счёт также существуют несколько точек зрения, самой вероятной из которых представляется версия о наименовании монастыря по производному от слова «рой», так как сама пустынь находилась у котловины, а в округе было много карстовых пещер и провалов, что породило со временем множество легенд о пещерной обители.

О подземных сооружениях на территории монастыря писал ещё князь Н.М. Кутушев, посетивший Липецк в 1804 г. Некий монах, встретивший его в окрестностях бывшей Паройской пустыни, посоветовал: «Не забудьте <…> между прочим, посмотреть на этой скале пещеру, она очень-очень любопытна…» [13] Возможно, основываясь на подобных сведениях, митрополит Евгений (Болховитинов) сообщал о монастыре следующее: «Пустынь Липецкая находилась Тамбовского наместничества близ г. Липецка, в горе над озером…» [14]

И впоследствии подземные ходы в этих местах не раз заявляли о себе. Некий ход был обнаружен при ремонте Древне-Успенской церкви в 1910-е гг. Интересны в этом отношении воспоминания дочери последнего настоятеля храма протоиерея Стефана Востокова — Серафимы: «Выше церкви, рядом, расположена была колокольня. Поставлена была уже при отце. А где-то там поблизости, неподалеку был открыт подземный ход. Помнится, говорили, что было пройдено внутри горы сколько-то, но из-за того, что ход был завален землёй, не стали докапываться до конца…» [15]

В 1911 г. «при прокладке <…> водопровода по Дворянской улице <…> был обнаружен выложенный кирпичами сводчатый подземный коридор, уходивший под территорию Верхнего парка. Сообщали слухи об интересных находках в этом подземелье… При проведении канализации (напротив теперешнего кинотеатра «Заря») в 1952 г. вторично обнаружили загадочный подземный ход, как раз в том месте, где кирпичная кладка высоких сводов резко переходит в низкий зигзагообразный ход с примитивной кладкой без применения извести». Он проходил на глубине 3,5 метра, о чём сообщила местная газета, поместившая даже его фотографию [16]. Об этой находке вспоминал краевед Николай Васильевич Марков. По его рассказам, ход был достаточно низким и узким. Но и на этот раз он остался необследованным.

На карте Липецка, составленной 17 декабря 1940 г. художником и краеведом В.И. Жуковым, на месте поликлиники, расположенной на ул. Ленина, написано, что здесь «в середине XIX века был обнаружен и потом засыпан тайный ход к берегу пруда» [17].

Любопытны воспоминания 1960 г. краеведа Н.В. Шелихова, в которых приводится рассказ липчанина Лоскутова, побывавшего в этом загадочном подземном ходе: «Вход в подземные сооружения начинается со стороны Монастырки. Лоскутов <…> видел длинные коридоры и их ответвления, обложенные досками, хорошо сохранившимися <…> По моему мнению, писал Лоскутов, обнаруженные коридоры представляют из себя штреки и проходы петровских рудников» [16].

В начале XIX в. строения бывшей Паройской пустыни ещё сохранялись и служили местной достопримечательностью, обязательной для осмотра посетителей набиравшего силу липецкого курорта. Тот же князь Н.М. Кутушев так описывал свои впечатления от посещения этого места: «Сегодня я был в той части города, где некогда существовал мужской монастырь Успения Богородицы (ошибочное название пустыни. — Прим. авт.). Обитель сия опустела; прежде бывшее братство переведено в Тамбов. На месте сем осталась каменная церковь, обращенная в приходскую, деревянная колокольня и часовня с кружкой для общего вкладу <…> Долго я ходил по окружным местам монастыря и искал остатков тихого жилища отшельцев мира. Спрашивал у каждого встречающегося о первоначальном основании монастыря и всегда оставался неудовлетворенным» [19].

Но Паройская пустынь не канула постепенно в лету после своего упразднения. Об этом красноречиво свидетельствуют неоднократные попытки липчан возродить единственный в истории города монастырь. Вопрос о восстановлении обители впервые был поднят жителями города в середине XIX в. Обстоятельства сего благочестивого желания липчан настолько интересны и поучительны, что есть смысл подробно пересказать и обильно процитировать замечательный документ того времени, сохранивший для нас примеры богоугодных стремлений наших предков.

Итак, 2 июня 1860 г. Липецкое духовное правление заслушало краткую записку о «возобновлении бывшей древней Парольской» (так в тексте. — Прим. авт.) пустыни, «существовавшей в городе Липецке с обращением оной в мужеский монастырь». В записке было сказано, что:

1) «города Липецка Троицкой церкви протоиерей Иоанн Несмелов в доношении своём, поданном от 20 ноября 1857 г. его Преосвященству, прописал: по преданию старожилов г. Липецка и по свидетельству некоторых актов церковных, на городской земле в Липецке в древнее время была Парольская пустынь — уединённое жилище монашествующих, что имянно видно из формулярных ведомостей пригороднаго села Студёнок, куда по случаю ветхости церкви того села, впредь до выстроения новой, в настоящее время уже существующей, была и приписана для совершения Богослужения оставленная той пустыни каменная церковь, которая, как значится по тем ведомостям, когда и кем построена неизвестно, престолов в ней два, в настоящей во имя Успения Божией Матери, а в приделе во имя Св. и Чудотворца Николая, оба холодные, утварью достаточна.

В церкви той явленная или Чудотворная икона Божией Матери, сего неизвестно, но только особенно от самой глубокой древности святочтимая всем городом; под названием «Живоносная источница», по всей вероятности заметить можно, получившая название сие от источника, который из под самой той церкви образовался сам собою и из боков природы (породы) непрестанно источает алмазные струи свои к удовлетворению душ, жаждущих, к этой иконе Божией Матери прибегают верующие не только в нарочитые установленные праздничные и воскресные дни, но и в простые дни седьмицы с молитвою в скорбных и радостных случаях, освящая по чиноположению церковному воду в помянутом источнике. Сверх того, самое местоположение, где находится помянутая церковь, как нарочито обрисовано сама природа для жилища иноков, преимущественно предназначенных к прославлению имени Божия, ибо почти кругом то утёсистые горы, покрытые густым лесом, то пруды и река Воронеж щедро и роскошно напояющие зелёные луга своими кристальными струями, словом сказать, совершенно безмолвие и уединение царствует вкруг сего пустыннаго места.

При разговорах и собеседовании с гражданами о помянутой пустыни часто случалось встречаться с мыслью и желанием многих из них возобновить и восстановить эту пустынь.

Некоторые изъявили готовность свою на значительное пожертвование для сего предмета и на посильное, с радостью и благоговейным восторгом, кажется за щастие почёл бы каждый. Позволив себе смелость довести до сведения Его Преосвященства благочестивые чувства, соискнутые в сердцах граждан липецких, что удивительнаго, что при помощи Божией за содействием и Архипастырскими молитвами восстановится, расширится и процветёт, как некогда пещера пресвитера Илариона, где теперь великолепно красуется знаменитая своею древностию и святынею Печерская Лавра, или как пустынь Фивсаидская, запустелая пустынь Парольская подвигает новых пустынножителей, если только с Архипастырскими планами, чувства и мысли эти будут согласны. Резолюциею Его Преосвященства, что того же ноября на сем прошении последовавшею, велено немедленно опросить жителей города Липецка, действительно ли они желают восстановить древнюю мужскую обитель в своём городе, и если желают, то какие средства согласны предложить как для восстановления, так и последующего существования ея».

В ответ на резолюцию Тамбовского епископа Липецкое духовное правление сообщило, что Липецкая городская дума уже предложила местному обществу купцов и мещан поучаствовать в этом деле, на что последовал приговор «об уступке места с произрастающим на оном лесом, в количестве примерно около десяти десятин по самый градский пруд для устройства той обители». Затем, жителями города Липецка была открыта подписка на возобновление обители с «наименованием ея Александровскою, с тем, чтобы жертва каждым жертвователем представлена была тогда, когда получится разрешение на устройство этой обители». В скорое время после объявления подписки среди жителей Липецка были собраны следующие свидетельства о намечаемых пожертвованиях на восстановленную обитель:

а) земли в вечное владение в ближайшем расстоянии от той обители сто семьдесят две с половиною десятины;

б) материалов — кирпича двести одна тысяча;

в) извести — три тысячи пудов;

г) денежной суммы пятнадцать тысяч рублей серебром.

Кроме того, липецкий купец 3-ей гильдии Козьма Иванович Котельников в своём прошении от 13 ноября 1858 объявил, что если устройство монастыря во имя святого Александра Невского будет разрешено правительством и последует об этом указ, то он «как для возобновления, так и для последующего существования этого монастыря, жертвует своей земли, состоящей Липецкаго уезда при сельце Гудаловке сто шестнадцать с половиною десятин с произрастающим на ней лесом и имеющимся строением, просил эту жертву присоединить к числу прочих жертв, сделанных жителями г. Липецка».

2) При закреплении Тамбовской духовной консисторией земли, жертвуемой для будущего монастыря в ведение духовного правления, выяснилось, что «вдова титулярная советница Анна Васильевна Рындина отозвалась, что она документов на сорок десятин земли, жертвуемой ею на устройство мужского монастыря представить не может, так как этот участок, из которого назначена ею земля сорок десятин, досталась ей по полюбовному между владельцами размежеванию в недавнее время и от этого, плана и межевой книги на оный она из межевой канцелярии ещё доселе не получала и скоро ли таковые будут выданы, ей неизвестно. Но дабы чрез не доставление ею документов не произошло препятствий в достижении предпринятой богоугодной цели в устройстве монастыря, то она желая, с одной стороны, препятствия устранить, а с другой стороны, и средства к будущему существованию монастыря улучшить, жертвует на означенный предмет вместо назначенных ею прежде сорока десятин земли, принадлежащий ей в г. Липецке, деревянный дом на Дворянской улице в соседстве с домом помещика Кожина состоящий, с надворною при оном постройкою и самою усадьбою, ширина которой должна простираться на семнадцать саженей, а длина на всё пространство против данного плана, каковой дом ея, как по ценности и по годовым от него доходам, так в особенности по близости к предназначенному для монастыря месту будет приносить для оного выгод и пользы более, чем самая земля, почему, приложив документом данную, план и фасад на дом, усадьбу, она, между прочим просит считать означенный дом прйнадлежностию монастыря только тогда, когда последует окончательное разрешение от правительства на устройство и открытие онаго, имеет с сим просить, чтобы в монастыре сем было совершаемо вечное поминовение о родственниках ея Василие, Александре, Павле, Кирилле и Надежде».

Затем, липецкие потомственные почётные граждане второй гильдии купец Алексей Петрович, Иван Иванович и Василий Алексеевич Хренниковы сообщили: первый сверх прежде подписанной им жертвы на устройство монастыря ещё жертвует триста тысяч кирпича и обязуется выстроить «за свой счёт церковь во имя Живоносной Источницы над колодезем, находящемся при церкви», оставшейся от пустыни, для чего приложил даже план на постройку той церкви. И сверх того, если в случае чьей-либо из подписавшихся жертвователей «уклончивости или несостоятельности к платежу» пожертвованных 15.000 руб. серебром «не случится», то он обязуется всю эту сумму оплатить своим капиталом, и «вся его жертва, как прежняя, так и настоящая может быть исполнена тогда, когда правительством разрешено будет устройство монастыря».

И.И. Хренников сообщил, что на устройство предложенного в Липецке мужского монастыря он «жертвует тридцать тысяч пудов извести и жертва эта может быть исполнена тогда, когда правительством разрешена будет постройка монастыря». В свою очередь В.А. Хренников представил купчую крепость на 132 десятины и тысячу двести квадратных сажен земли в дачах села Тюшевки тож Липецкого уезда, с уведомлением, что плата за эту землю, сдаваемую ныне в аренду, будет поступать в пользу монастыря.

Алексей Петрович Хренников в дополнение прежних своих сведений по сему делу сообщил, что предоставит 40 десятин земли, взамен которых г-жа Рындина пожертвовала дом свой, или выделит деньги для её покупки. При этом Хренников высказал желание, чтобы часовня над святым источником в с. Тюшевка на его земле, где по преданию также явился чудотворный образ иконы Божией Матери «Живоносный источник», также принадлежала монастырю. Правда, в ответ на это последовало письмо местных помещиков Левшиных и Поггенполь, опасавшихся, что за этим последует и попытка передать почитаемую в Тюшевке и всей округе чудотворную икону в Липецк, что пагубно скажется на их приходской церкви.

На вопрос же духовной консистории, какой должен осуществиться монастырь и с каким числом монашествующей братии, он отвечал, что «желал бы искренно испросить вместо Парольской пустыни восстановить и утвердить Александроневский мужской монастырь, с таким числом монашествующей братии, какое будет возможно прилично содержать на предполагаемые средства, и по мере увеличения и расширения средств тех, чтобы был беспрепятствен вход и постоянное пребывание в том монастыре, на основании слов Св. Писания, каждому приходящему вновь и для него тем более было бы приятнее и восхитительнее, чем более и более увеличивалось число монашествующих братий и вместе с тем расцветало и расширялось древнее запустелое Святое место сие, как во внутреннем ея достоинстве в сердцах и душах братии, так и во внешнем ея устройстве, в благолепии и красоте».

Кроме того, липецкий поручик Михаил Прибытков жертвовал на устройство монастыря полдесятины соснового леса из своих дач и деньгами 100 рублей серебром. А потомственный почётный гражданин Алексей Хренников обязался подарить обители две десятины соснового лесу. Было ещё несколько небольших пожертвований, лишь подтверждавших ту широкую поддержку, которую получила в липецком обществе мысль о восстановлении в городе мужского монастыря.

В том же документе приведены данные из дознания, учиненного чиновниками духовного правления относительно земли бывшей Паройской пустыни. Оказалось, что 12 опрошенных старых жителей с. Студёнки и 14 из г. Липецка, «утверждая о существовании в г. Липецке Парольской пустыни, показали, что действительно, как наслышаны они от предков своих, существовала в незапамятное время Парольская пустынь, где ныне Успенская каменная без колокольни церковь, приписанная к церкви села Студёнок, и упразднена эта пустынь также в незапамятное время, но принадлежали ли ей земляные и лесные дачи, пруд, мельница водяная, равно и почему всем этим прежним имуществом владеет Липецкое градское общество, они не слыхали и от того не знают. Жители же села Студёнок объяснили, что пустынь упразднена в царствование императора Петра Перваго».

В следствии рассмотрении дела об учреждении в Липецке монастыря различные государственные и духовные инстанции предоставили в Тамбовскую духовную консисторию документы по этому вопросу. Так, «в Липецкой градской думе оказалось, что по документам оных дел и распоряжений правительства об упразднении Парольской пустыни и о приписке к г. Липецку принадлежащих к оной земляной и лесной дач с прудом и водяною мельницею не значится. По справке в канцелярии сего правления оказалось: 1-е по клировым за 1859 год ведомостям о приписной церкви села Студёнок в 12 ст. значится так: «Приписная к сей церкви бывшая Паройская пустынь, о которой ведомость особо составлена на следующем листе. Богослужение в ней бывает в воскресенье, праздничные и высокоторжественные дни. А в особой ведомости о сей церкви показано следующее: 1-е, построена, когда и кем неизвестно, 2-е, зданием каменная, крепка, без колокольни, 3-е, престолов в ней 2: в настоящей во имя Успения Божией Матери, в приделе во имя Святителя и Чудотворца Николая, оба холодные, 4-е, утварью достаточна, которая вся принадлежит к означенной Христорождественской церкви».