На основании всех изложенных и рассмотренных документов Липецкое духовное правление нашло «с одной стороны, возможным быть при предполагаемом монастыре по количеству предназначаемых средств для онаго, монашествующей братии из двадцати пяти лиц, как то из одного настоятеля, шести иеромонахов, четырёх иеродиаконов и четырнадцати послушников, а с другой стороны более приличным и удобным находится явленной при означенном колодезе иконе Божией Матери <…> устроится на том колодезе для монастыря в честь той иконы церкви, нежели в церкви с. Тюшевки, а потому мнению полагает: ходатайствовать, где следует как о возобновлении бывшей в г. Липецке Паройской пустыни и об обращении ея в мужеский общежительный монастырь с наименованием онаго Александроневским, и по причисленной к оному монастырю монашествующей братии из показанного числа лиц, так и о перенесении упомянутой иконы из церкви с. Тюшевки <…> устроить на месте ея явления церковь». Заключение это подписали соборный протоиерей Стефан Смирнов, вознесенский протоиерей Димитрий Орлов и троицкий протоиерей Иоанн Несмелов [20].

К сожалению, все эти документы так и не прояснили причины, по которой попытка возрождения монастыря так и закончилось ничем. Притом, что все условия для успешного решения вопроса были, казалось, налицо.

Это тем более непонятно, потому что богоугодная инициатива липчан нашла поддержку и понимание в правительстве. Святейший Синод, рассматривавший на своем заседании 3 июля 1861 г. вопрос о возрождении в Липецке монашеской обители, решил: «Принимая во внимание благочестивое желание граждан г. Липецка и ходатайство Преосвященного Тамбовского учредить на месте упраздненной Поройской пустыни общежительный мужcкой заштатный монастырь и находя средства для предполагаемого содержания обители от жертвователей достаточными, Синод определил предварительное испрошение Высочайшего соизволение на это представить обер-прокурору и Министру внутренних дел и спросить уведомления — не встречается ли со стороны МВД каких-либо препятствий к учреждению монастыря» [21]. В ответ глава внутриполитического ведомства ответил, что с его стороны препятствий к восстановлению в Липецке монастыря не встречается, при условии, что «в монастырь не будут принимать лица, не имеющие увольнительные документы и если будут соблюдаться все установленные полицейские правила» [22].

Таким образом, хотя имелись практически все условия для возрождения в середине XIX в. мужского монастыря в г. Липецке, этого не произошло. Может быть, нашлось какое-либо препятствие для «Высочайшего разрешения», а может круто изменились местные обстоятельства. Современник тех событий писал впоследствии, что «новопреставленный Московский митрополит Макарий (Булгаков. — Прим. авт.), в бытность епископом Тамбовским и Шацким (1857-1859 гг. — Прим. авт.) ходатайствовал о восстановлении монастыря, заявляя желание поселиться в оном, т.к. местность и климат г. Липецка полюбились ему, но ходатайство это по различным причинам не имело успеха» [23]. Мысль о восстановлении обители была отложена на будущее.

К вопросу о возрождении обители вернулись в начале XX в., когда жители Липецка вновь ходатайствовали перед своим архиереем о восстановлении в городе мужского монастыря. Тогдашний Преосвященный Тамбовский Иннокентий (Беляев) горячо поддержал идею липчан. О чём наглядно свидетельствуют его слова, предварившие книгу о Древне-Успенском храме и Паройской пустыни И.И. Нарциссова, увидевшую свет в г. Липецке в 1906 г.: «3 декабря 1905 года. С настоящей запиской прошу ознакомиться всех, кто сочувствует делу восстановления монастыря в Липецке при Древле-Успенской церкви. Так же прошу заявить мне, чем и как они могли бы помочь мне в этом благочестивом и святом деле» [24].

Но тогда вопрос о восстановлении монастыря вновь не был решён — городской думе не хватило двух голосов для положительного решения вопроса об «отчуждении» под монастырь городской земли. А через несколько лет свершилась революция, круто изменившая всю ситуацию в стране, и о возрождении иноческой обители в Липецке вовсе пришлось забыть. Казалось, что навсегда…

«Успенка», как любовно называют эту церковь липчане, — самый древний и самый благодатный храм Липецка! А Древне-Успенским он стал именоваться после постройки в 1839 г. на западной окраине города кладбищенского храма во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Древне-Успенская церковь находится в самом живописном уголке Липецка — слободе Монастырка, получившей своё название по монастырю, основанному в XVII в. и стоявшему здесь у Живоносного источника, в подножии поросшей дубравой высокой Железной горы.

Древне-Успенская церковь, несмотря на годы лихолетья, сохранила свою первозданную красоту и обладает невероятной притягательной силой. Невозможно пройти мимо, не полюбовавшись небольшой асимметричной, но, вместе с тем, изящной церквушкой, живописно вписавшейся на крутом склоне горы. Посещение этого места просветляет душу так же, как прикосновение к знаменитым святыням Оптиной и Коренной пустынь.

Храм стоит над святым источником, где явилась чудотворная икона Божией Матери, знаменитая многочисленными чудесами исцеления и почитаемая когда-то даже далеко за пределами Липецка [25]. Люди всегда шли к этому источнику, чтобы избавиться от телесных и духовных недугов, обрести душевное равновесие и покой. По преданию, на источнике бывал сам Пётр I. Император, известный как рачительный хозяин, отметил по соседству с монастырём наличие рудных богатств, целебных железистых вод и подходящей для строительства железоделательного завода речушки — Липовки, которые и дали жизнь современному Липецку — крупнейшему металлургическому центру страны и старейшему городскому курорту России.

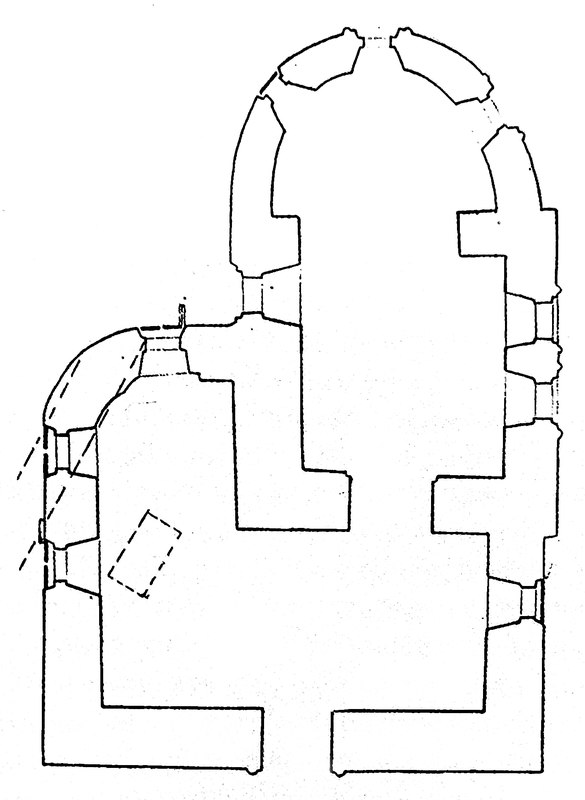

Древне-Успенская церковь необычна по архитектуре. Особенностью древнего храма являются не только асимметричная объёмно-пространственная композиция, но и ориентация его длинной оси по линии северо-восток — юго-запад, то есть с отклонением на 45 градусов от традиционной ориентации — восток-запад. Кроме того, необычно и расположение храма — он построен у самого подножия горы, в укромном месте.

Объёмно-пространственная композиция храма состоит из восьмерика на высоком двусветном четверике, перекрытого высоким, с глухим барабаном куполом, и примыкающего к церкви с северо-запада низкого придела, соединённого с трапезной, расположенной с юго-западной стороны. Храм бесстолпный и бесколокольный, сооружён в стиле барокко. Верхняя часть четверика украшена угловыми рустованными пилястрами и карнизом с «сухариками», восьмерик — гладкими угловыми пилястрами и ступенчатым карнизом. Фасады четверика и полукруглой апсиды декорированы сложными барочными наличниками с высоким треугольным или полуциркульным (на восьмерике) очельем. Вход в трапезную украшают полуколонны и перспективная килевидная арка портала. Предполагается наличие прежде над входом, повторяющего форму арки щипца. Трапезная и придел украшены сложным ступенчатым карнизом из двух кирпичей на ребро с «сухариками». Оконные проёмы трапезной и придела не имеют наличников, а края их для установки однопольных ставен оформлены по периметру в виде фасций.

Придел Святителя Николая Чудотворца, трапезная, а возможно, и цоколь храмовой части стен были сооружены в два этапа в конце XVII в. Изначально были заложены фундаменты и на высоту человеческого роста выполнена кладка стен из бутового камня, а затем из кирпича возведена верхняя часть стен и «коробовые» своды. Полы в храме были выложены из известняковых плит размером 60×60 см. Под ними — вымостка из кирпича на песчаной подсыпке. Возможно, пол в храме сохранялся со времени его основания.

Особенность фундаментной кладки Древне-Успенской церкви состоит в том, что фундамент придела выполнен из нетесаных блоков без раствора, насухо, а фундамент апсиды главного престола — из мелких кусков известкового камня, засыпанных без раствора в траншею.

Так как вся нижняя часть кладки придела и трапезной выполнена из крупных известняковых блоков [26], а верхняя — из большемерного кирпича, всё это породило множество легенд и преданий о более древнем возрасте храма. Одна из легенд гласит, будто нижняя бутовая часть кладки сохранилась от храма периода домонгольской Руси, разрушенного татарами и восстановленного в XVII в.

Действительно, ни одна легенда не рождается на пустом месте! При сооружении дренажей у северной стены придела были обнаружены остатки более раннего фундамента, сориентированного точно по линии восток-запад и уходившего под фундамент придела, точнее, включенного в него. В приделе же под полом была обнаружена стена, идущая параллельно этому фундаменту. Возможно, это остатки более древней постройки?! Так что точно и окончательно назвать время строительства Древне-Успенской церкви пока сложно. Нужны дополнительные поиски и исследования. Точно пока можно датировать лишь сооружение придела Святителя Николая Чудотворца, антиминс на престол которого был освящён Рязанским митрополитом Стефаном (Яворским) в 1701 г. [27]

Храмовая же часть, судя по объёмно-пространственной композиции, деталям декора и размеру кирпича, завершена постройкой позднее, что подтверждается и существующими в различных документах XIX в. датировками сооружения всего храма. Так, в нескольких случаях строительство Древне-Успенской церкви датируется 1730 г. [28] В пользу этого говорят также следующие факты: церковь построена из кирпича меньшего размера, чем кирпич, из которого сложены стены придела и трапезной, а кирпич в верхней части четверика храма имеет на тычках (торцах) клейма, что свидетельствует о более сложной и более поздней технологии его формовки. Клейма круглые, диаметром 12-15 мм. Известно несколько типов клейм: изображение на одном из них напоминает букву «ж», другое изображение в виде частой решётки. Возможно, восьмерик храма сооружался ещё позднее. Об этом говорят не только отличающийся декор, но и сама объёмно-пространственная композиция храма.

Всё это подтверждает версию, согласно которой каменный Никольский придел и трапезная старше храмовой части и сооружались у стоявшей здесь изначально более древней церкви, которая позднее была перестроена. Либо верхняя часть храма достраивалась после освящения придельного престола. Таким образом, существующая храмовая часть завершена позднее придела и трапезной и, возможно, также в два этапа: сначала четверик, а позднее восьмерик. Стены восьмерика имеют особенность: в их верхней части, под куполом, находятся голосники — вмурованные в кладку морёные крынки, по сравнению с современными, несколько увеличенных размеров. Расположены они только на трёх гранях напротив иконостаса и не видны снизу.

Общие размеры Успенского храма невелики. Длина церкви по старым обмерам составляет 6 саж. 1,25 арш., наибольшая ширина — 3 саж. 2 арш. 12 верш., высота храма до верха второго карниза 5 саж., до подкрестного яблока — 16,8 метра, вместе с папертью — 18 метров [29]. Паперть — каменная площадка длиною 16 арш. и шириною в 6,5 арш. [30]. Придел и трапезная Успенской церкви были тёплыми — отапливались печами. В юго-западном углу трапезной стояла изразцовая печь, и при земляных работах здесь найден фрагмент полихромного рельефного изразца конца XVII — начала XVIII в., переданный в областной краеведческий музей [31]. В начале XX в. придел и трапезная храма отапливались одной унтермартовскою печью.

В описании монастыря, составленном в 1768 г., после его упразднения, приводятся данные о внутреннем убранстве Успенского храма. В частности, так описывается его иконостас: «…Царские врата резные. Подле Царских врат по правую сторону образ Спасителев. Храмовый образ Успения Пречистыя Богородицы, Владимерския Пресвятыя Богородицы. По левую сторону образ Богоматере с Предвечным Младенцем. На северных вратах архидиакона Стефана образ Николая Чудотворца. Во втором поясе — дванадесятые праздники. В третьем поясе — Спасителев образ со апостолы. В четвёртом поясе — Богоматерь со Пророки. Сверх оных поясов Животворящий Крест с Богоматерью и Иоанном Предтечею. На правом крылосе Тихвинския Богородицы. За правым крылосом во иконостасе образ Успения Богородицы, на нём два венца серебряный. Образ Всем Скорбящим Радосте, на нём два венца серебряные. За левым крылосом образ Владимирския Богородицы во иконостасе, на ней венец серебряной ветх. Образ «Живоначальныя источник», на нём венец серебреной. В приделе Николая Чудотворца <…> Царские врата гладкия, подле оных врат по правую сторону образ Спасителев. Храмовой образ Николая Чудотворца, образ Богоматери с московскими чудотворцами Петра, Алексея, Ионы, Филиппа. Нерукотворный образ. Образ трёх Святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустаго, образ Спасителев и всех святых. По левую сторону — образ Бого-матери, на северных дверях — архидиакона Стефана» [32].

Длина главного иконостаса храма составляла 2 саж. 1 верш., высота — 3 саж. 1 арш. 5 верш. В начале XX в. он был оценен в 2500 руб. Придельный иконостас имел длину 2 саж. 1 арш. 13 верш., высоту — 4 арш. 14 верш, и был оценен в 1000 руб. [33]. Утварь храма была оловянной и медной, лишь три напрестольных деревянных креста были обложены серебром. Напрестольные одежды были из дорогой привозной материи, в основном «немецкой выбойки». Храм освещали три медных паникадила. Большое паникадило в 12 подсвечников висело в центре храма. Всё это свидетельствует о том, что Успенский храм был небогат.

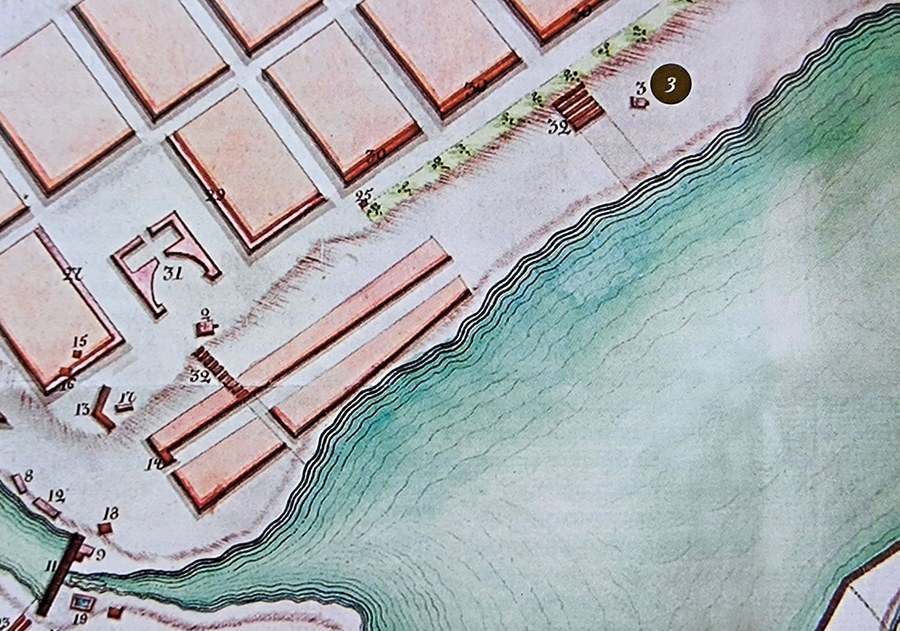

Митрополит Евгений (Болховитинов) в 1800 г. писал о Древне-Успенской церкви бывшего монастыря следующее: «Осталась <…> только каменная церковь с храмом Живоносного источника и святого Николая. Ныне оная уже зделана приходскою церковью близ живущих к ней поселян» [34]. Подробнее рассказывает о монастыре один из отдыхавших на Липецких водах в первый курортный сезон 1803 г.: «Ходили мы прогуливаться к монастырю… Сей монастырь построен почти на берегу пруда во имя Успения Пресвятыя Богородицы, и сказывают, что был мужеский и отсюда переведён в Тамбов, а церковь сделана приходскою. Она каменная; колокольня при ней деревянная, да ещё часовня, а другова строенья уже нет более никакого. В середине колокольни колодезь обделан деревом и довольно глубок, с двух сторон в иструбе по окошку с задвижками для удобнейшаго доставания воды, текущей из него ручьём. Внизу колокольни много родников, которые соединяясь вместе составляют небольшое озерцо нарочитой глубины и величины. Вода его так чиста, что все камешки на дне видны. Вкусом она отменно хороша Любопытство побудило нас взойти на колокольню по крутыми ветхим её лестницам с немалою опасностию, за что награждены мы были приятным зрением на окрестности <…> Видны большой заводской пруд, простирающийся до самой колокольни, оба завода <…> Влево, увидя в каменной скале пещеру <…> побуждаемы любопытством, кое-как вскарабкались на скалу <…> кто-то начал высекать в камне пещеру, по работа его оставлена неоконченною. Отсюда пошли мы по тропинке на крутую гору, покрытую густым лесом» [35].

В записках князя Н.М. Кутушева 1804 г. и некоторых документах более позднего времени также говорится о храме как о приходском [36].

А на плане Липецка 1811 г. Древне-Успенская церковь обозначена уже как не имеющая своего прихода, так как была «отдана в приход слободе Студёнке». Сама церковь сперва предназначалась к сносу, «ибо стоя на пустыре всякую осень её окрадывают и уберечь невозможно». Затем было решено перенести храм на другое место [37]. Но намерение это по каким-то причинам так и осталось невыполненным. Некоторое время в 1820-х гг., во время закрытия Христорождественской церкви села Студёнок, связанного с переносом её на вновь отведённое кладбище, Древне-Успенская церковь являлась приходским храмом этого села.

В 1843 г. благочинный г. Липецка, настоятель Христорождественского собора протоиерей Андрей Иванович Калугин поднимал перед духовным правлением вопрос о том, что Древне-Успенская церковь, стоящая на городской земле, не должна принадлежать Христорождественской церкви с. Студёнок [38]. Но тогда вопрос о храме так и не был решен. До 17 ноября 1869 г. церковь упоминается в документах как приписная к Христорождественской церкви пригородного села Студёнки. С этого момента и по 1875 г. Древне-Успенская церковь была приписана к городской соборной церкви Рождества Христова.