23 июня 1875 г., «согласно желания всех граждан города Липецка и вследствие просьбы липецких купцов Василия Хренникова, Василия Заболотского и Степана Шелихова в память чудесного избавления Государя Императора Александра Николаевича от угрожавшего ему 25 мая 1867 г. выстрела в Париже», с разрешения Святейшего Синода, при Древне-Успенском храме был открыт самостоятельный штат священнослужителей без прихода [39]. Причт храма должен был существовать на проценты с пожертвованного капитала и доходов от принадлежавшей храму земли.

Первым настоятелем Древне-Успенской церкви 10 октября 1876 г. был назначен Андрей Фотиевич Назарьев, переведенный 26 мая 1881 г. на таковую должность к кладбищенскому храму во имя св. Евдокии.

С 28 июля 1881 г. обязанности настоятеля Древне-Успенского храма выполнял протоиерей Дмитрий Александрович Болховитинов [40]. Одним из первых церковных старост был липецкий мещанин Михаил Максимович Милованов [41].

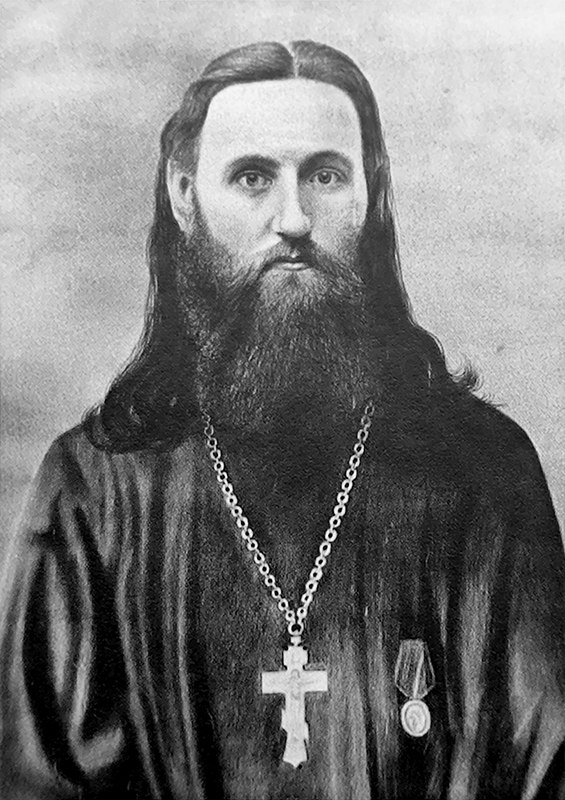

После смерти о. Димитрия Болховитинова, последовавшей 26 апреля 1891 г., настоятелем Древне-Успенской церкви был назначен Стефан Фёдорович Востоков, прослуживший в этой должности вплоть до закрытия храма в 1938 г. Почти двадцать лет прослужил вместе с о. Стефаном псаломщиком Стефан Сергеевич Талинский, после смерти которого в 1913 г. ту же должность до 1920-х гг. занимали поочередно его сыновья — Евгений и Сергей Талинские.

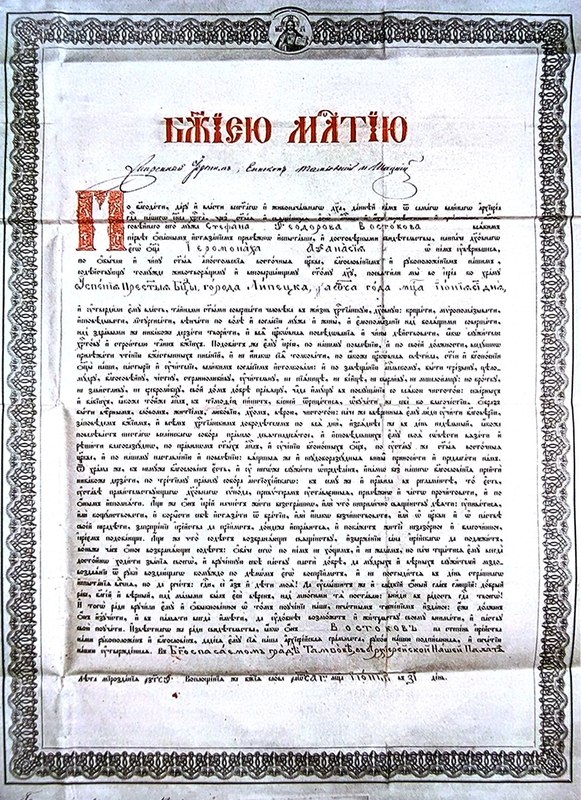

Стефан Фёдорович Востоков родился 21 октября (по ст. ст.) 1867 г. в семье псаломщика Сергиевской церкви с. Александровка Тамбовского уезда Федора Ивановича Востокова. По окончании в 1888 г. Тамбовской духовной семинарии он был определён в псаломщика в с. Белоречье Шацкого уезда Тамбовской губернии, откуда 23 мая 1889 г. по собственному прошению переведён к Евдокиевской кладбищенской церкви г. Липецка. 2 июня 1891 г. за литургией в Казанском монастыре г. Тамбова Преосвященным Иеронимом (Экземплярским), епископом Тамбовским и Шацким, Стефан Востоков рукоположен во диакона, а 15 июня в Крестовой церкви Тамбова — в священника к Древне-Успенской церкви г. Липецка [42].

Кроме настоятельских обязанностей в храме, о. Стефан много и плодотворно трудился на ниве духовного просвещения. С 1898 г. он состоял законоучителем в воскресной церковноприходской школе г. Липецка, с 1908 г. — в Липецком реальном училище, где несколько лет был и классным наставником, преподавая историю. Кроме того, о. Стефан был председателем педагогического совета Липецкой женской гимназии, а также постоянным членом Липецкого отделения Епархиального училищного совета, сотрудником епархиального попечительства и депутатом по духовному ведомству в Липецком по государственному налогу присутствии.

За свои многолетние труды Стефан Фёдорович Востоков был награжден набедренником (1899 г.), скуфьёй (1904 г.), камилавкой (1907 г.), наперсным крестом от Святейшего Синода (1912 г.), орденом св. Анны III степени (1916 г.), серебряными медалями в память императора Александра III на александровской ленте и в память 25-летия восстановления церковно-приходских школ — на александровско-владимирской ленте [43].

Но подлинной наградой для настоятеля Древне-Успенской церкви были любовь и уважение липчан, почитавших о. Стефана за ревностное и добросовестное выполнение пастырских обязанностей и богоугодную жизнь. Недаром при посещении Липецка Преосвященным Кириллом (Смирновым), епископом Тамбовским и Шацким, обозревавшим епархию в сентябре 1910 г., сопровождавший его сотрудник редакции «Тамбовских епархиальных ведомостей» отметил тот факт, что «отец настоятель за свою добрую жизнь и выдающуюся проповедническую деятельность пользуется всеобщей любовью горожан» [44].

Одной из причин такой любви липчан к о. Стефану было его неутомимое радение о своем храме, постоянные труды по его благоукрашению. С семьёй Востоковых очень многое связано в истории Древне-Успенской церкви. В благоустройстве храма принимали деятельное участие все члены семьи настоятеля и его супруги — коренной липчанки Анны Михайловны Муравьёвой. Так, по воспоминаниям дочери о. Стефана — Серафимы Стефановны Красильниковой — «По инициативе и на средства моей бабушки и содействии отца» была устроена мостовая от церкви до Верхнего парка, служившая липчанам до 1980-х гг.

Справедливости ради стоит отметить, что о Древне-Успенском храме проявляли заботу многие горожане. Так, например, в 1901 г. на средства старосты храма Дмитрия Максимовича Милованова при западном входе был устроен «стеклянный фонарь-тамбур ажурной чугунной конструкции» со стеклянной крышей «на рамочном железе» и тремя дверями столярной работы, в котором могло поместиться до 10 человек. Кровлю тамбура венчал чугунный крест [45]. Остатки чугунного кружева, украшавшего вход в храм, были найдены в 1980-е гг. во время работ по благоустройству территории церкви, проводившихся на общественных началах клубом добровольных реставраторов «Русь». Эти находки позднее экспонировались в музейной экспозиции «Мир металла» [46]. В 1908 г. на средства неизвестного благотворителя в Никольском приделе был устроен деревянный пол из сосновых досок, положенных «без перерубов на имеющийся каменный холодный пол» [47].

На старых фотографиях Древне-Успенской церкви видна стоящая отдельно от храма и расположенная выше неё по склону красивая деревянная колокольня. Она имела высоту 6,3 метра, а построена была в 1885 г. [48]

Возможно, колокольня поставлена была на месте старой звонницы, которую князь Кутушев упоминал как существовавшую ещё в 1803 г. Но, скорее всего, прежняя колокольня стояла на берегу Петровского пруда, ведь, по свидетельству Кутушева, в середине колокольни был устроен колодезь [49]. В настоящее времени сохранились остатки бутового фундамента колокольни, расположенные к северу от церкви, несколько выше по склону. В нём видны места, где стояли деревянные столбы, составлявшие основу конструкции колокольни. Звонница была восьмигранной, с перилами и четырьмя высокими щипцами над проёмами звонов, гранёным куполом и небольшим шпилем с венчающим его крестом. Ширина каждой грани колокольни составляла 2,25 аршина. Нижняя часть колокольни была обшита тёсом, а верхняя — украшена накладной и пропильной деревянной резьбой [50].

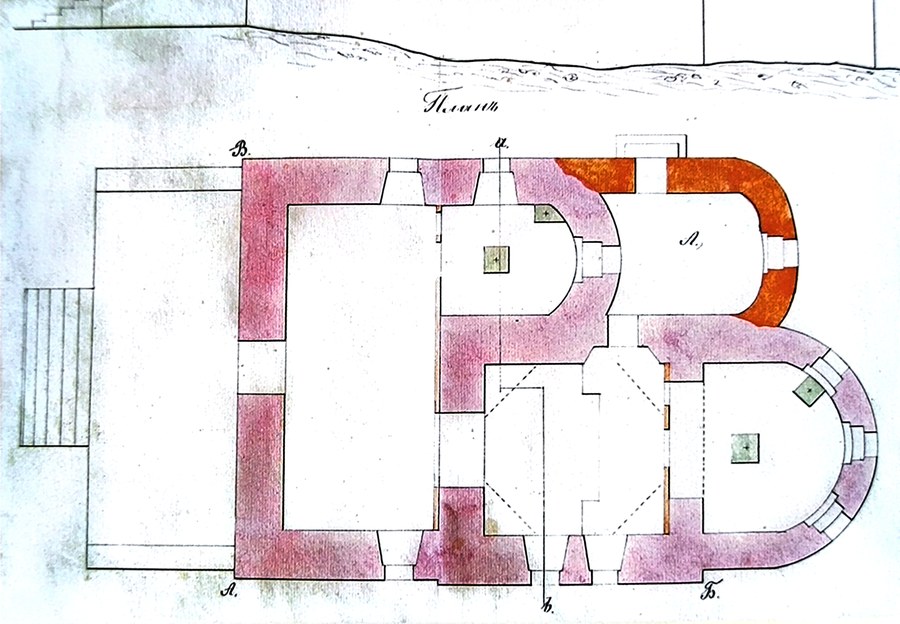

При Древне-Успенской церкви за алтарём придела была деревянная сторожка, пристроенная к храму «в две стены». Длина её составляла 7 аршин 3 вершка, ширина — 4 арш. 12 верш., высота до карниза — 4 арш, 4 верш. «В ней жил сторож. Охранял имущество. Там находились огромные сундуки <…> в них <…> всё старинное <…> Там же, в сундуке, помещались документы, старые бумаги, архив» [51]. Когда была сделана эта деревянная пристройка, выполнявшая также функцию ризницы, неизвестно. В 1891 г. предполагалось вместо неё выстроить каменную, для чего городским архитектором Алексеем Ефимовичем Андреевым был даже составлен план. Однако возведение каменной пристройки запретила Императорская археологическая комиссия, считавшая нецелесообразным такие изменения во внешнем виде памятника старины.

К юго-западу, через дорогу от храма, стоял двухэтажный с балконом и 21 окном дом для причта, построенный в 1898 г. старостой храма Дмитрием Максимовичем Миловановым. Длина дома составляла 4 саж. 2 арш. 3 верш., ширина — 4 саж. 2 арш. и 1 верш. При доме были тесовые сени в два этажа и тесовый сарай, построенный в 1901 г. [52]

К юго-востоку от храма, у подножия склона, находился святой источник с часовней на нём [53]. Весь храмовый комплекс, расположенный в живописном месте на берегу Петровского пруда, был овеян множеством легенд и привлекал к себе внимание жителей Липецка и гостей города и курорта.

Первым обратил внимание на древний храм известный историк, археолог и краевед митрополит Евгений (Болховитинов), сообщивший о нём в своём труде «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии», изданном в 1800 г. Не преминул помянуть о храме и князь Н.М. Кутушев, посетивший живописные окрестности бывшего монастыря в 1804 г.

К началу 1830-х гг. относится интересное свидетельство о Древне-Успенском храме нашего знаменитого земляка — историка и библиографа Петра Ивановича Бартенева. Уроженец сельца Королёвщино под Липецком, П.И. Бартенев провёл детство в доме своего деда — Петра Тимофеевича Бурцева на Дворянской улице Липецка. И его детские вспоминания навсегда запечатлели древний Успенский храм: «Улица была на значительном возвышении, и под горою церковь и так называемый живоносный источник с чудесною водою, которую можно было пить сколько угодно. Тётенька Надежда Петровна часто водила меня туда к обедне, которую служил благообразный молодой священник отец Зиновий. Он позволял мне иногда стоять в алтаре, и его служение западало мне в душу. У тётеньки в кармане всегда бывал стакан, и мы пили воду из живоносного источника» [54].

4 июля 1837 г. знаменитый русский поэт Василий Андреевич Жуковский, сопровождавший в качестве воспитателя путешествовавшего по России цесаревича — будущего царя Александра II, — подъезжая к Липецку со стороны Козлова (современный Мичуринск) , увидел «Липецк вдали на горе покрытой пашнями. Внизу село с каменною церковью» [55]. Древняя церковка привлекла внимание Василия Андреевича не менее, чем красавец собор, и поэт, несмотря на малое количество свободного времени, сделал рисунки с изображение этих двух храмов.

Уже в первой половине XIX столетия современники воспринимали Древне-Успенский храм как памятник старины, заслуживающий внимания и сохранения. Об этом свидетельствует доношение тамбовского губернского архитектора гражданскому губернатору о памятниках древности, составленное в ответ на запрос министра внутренних дел в 1839 г. В этом отчёте Древне-Успенская церковь Липецка едва ли не единственная постройка, отвечающая критериям запроса. Правда, церковь при этом, что глубоко символично, именуется монастырём: «Каменный монастырь в малом виде древней архитектуры и при нём часовня, из коей вытекает чистый источник воды, в сем монастыре не находится ныне монахов, а только один священник с служителями» [56].

Впоследствии ни один автор книг, путеводителей или очерков о Липецке и городском курорте минеральных вод не обходил вниманием Древне-Успенский храм. Но особый интерес к нему как памятнику старины пробудился в конце XIX в. благодаря деятельности тамбовских краеведов, добившихся для церкви этого официального статуса. Русское Императорское археологическое общество признало Древне-Успенскую церковь памятником архитектуры XVII в., что следует из отношения общества от 17 июня 1881 г. в адрес Тамбовской духовной консистории, упомянутого в указе консистории от 23 июля 1881 г. В нём говорилось о необходимости относить Древне-Успенскую церковь города Липецка к числу памятников первой половины XVII в., который необходимо сохранить в «первоначальном виде» [57].

В 1887 г. план, фасады, разрез и ситуационный план Древне-Успенской церкви для Императорской археологической комиссии выполнил исполняющий должность городского архитектора Н. Терпугов [58].

В 1890 г. профессиональное обследование и обмеры Древне-Успенской церкви выполнил молодой талантливый архитектор, бывший впоследствии председателем архитектурной секции Императорского археологического общества, наш земляк Иван Павлович Машков. Под охраной Российского археологического общества храм находился вплоть до 1918 г.