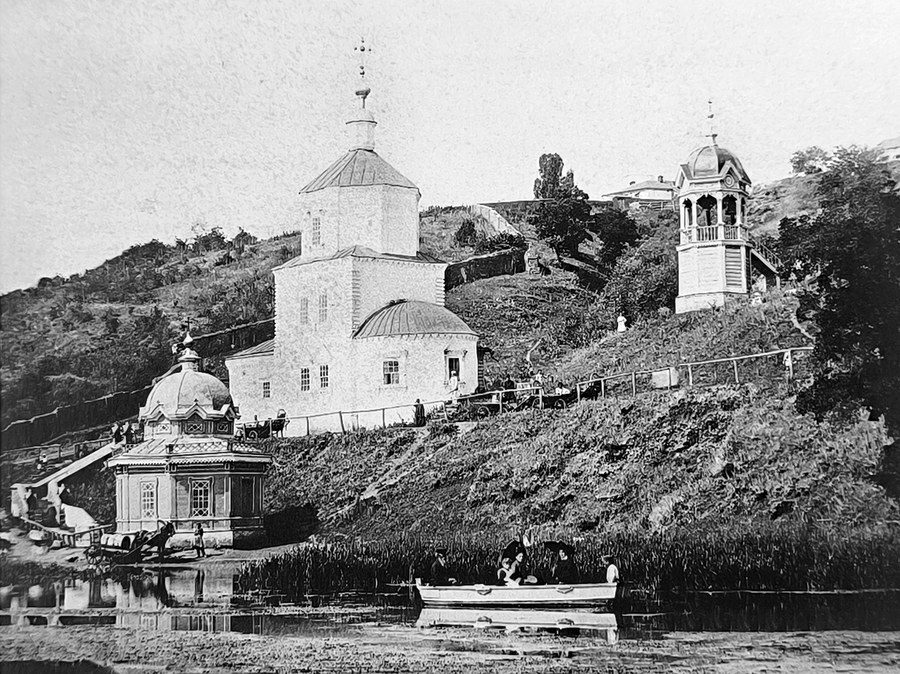

Успенская церковь неизменно привлекала и привлекает всех своей древностью и необычной архитектурой. Удивительно притягателен не только храм, но и само место, где он находится. В путеводителе по Липецким минеральным водам 1881 г. можно прочитать следующее: «Красивая очень местность — это Верхний сад минеральных вод, с примыкающим к нему ущельем, называемым Монастыркой. Здесь как будто из-под ног ваших вырастает древняя церковка очень живописной архитектуры; на обрыве между зеленью торчат камни старого кладбища и внизу под горою, на берегу озера, бьют ключи живой воды с такою силою, что можно бы при них построить мельницу. Отсюда по берегу озера пролегает дорога в другой, Нижний сад минеральных вод» [59]. Путеводитель 1904 г. вторил предыдущему: «Из горной породы выбивается целая речка превосходной, чистейшей холодной пресной воды. Воды вытекает несколько миллионов вёдер в сутки» [60].

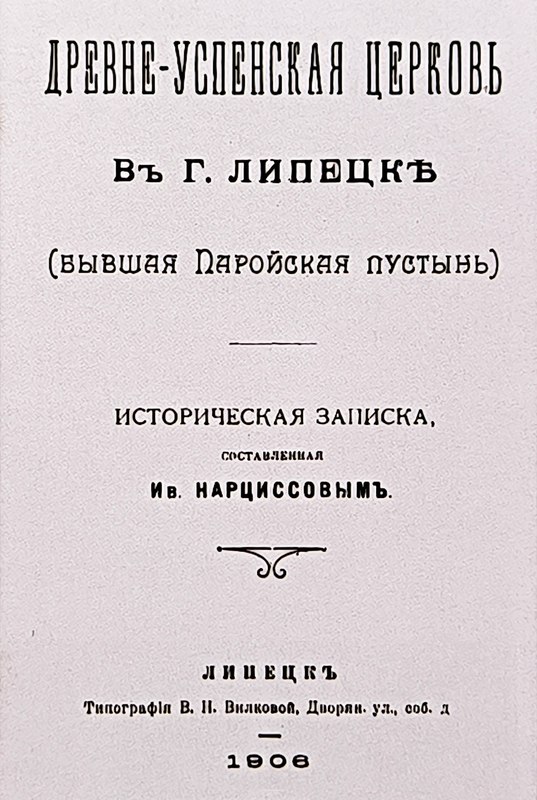

В начале XX в. вновь начались хлопоты липчан о восстановлении при Древне-Успенском храме мужского монастыря, поддержанные епископом Тамбовским и Шацким Иннокентием. В связи с этим в 1906 г. преподавателем Липецкого духовного училища Иваном Ионовичем Нарциссовым (08.10.1854 — 24.08.1911) была составлена и издана историческая записка «Древне-Успенская церковь в г. Липецке (бывшая Паройская пустынь)», многие годы служившая наиболее полным источником по истории храма. 19 сентября 1910 г. брошюра Нарциссова была преподнесена в дар Преосвященному Кириллу, епископу Тамбовскому и Шацкому, посетившему в этот день Древне-Успенскую церковь. Приняв книгу, Владыка благословил продолжать начатые хлопоты о восстановлении бывшей некогда при храме монашеской обители.

В стенах Древне-Успенской церкви долгие годы хранилось множество реликвий, связанных как с историей самого храма, так и историей Липецка. Были целы антиминсы главного Успенского престола, освященного в 1730 г. воронежским епископом Иоакимом (Струковым), и придельного Никольского престола, освященного в 1701 г. Рязанским митрополитом Стефаном (Яворским). Среди редких богослужебных книг (а всего храмовая библиотека насчитывала в 1916 г. 140 томов) выделялись Евангелие 1694 г., «обложенное синим бархатом с изображениями на серебряных досках в середине Воскресения Христова, а по углам четырёх евангелистов; Октоих в двух книгах 1699 г. и 12 Миней 1705 г.», а также книга, «глаголемая Минея июльская Романовския и Паройския пустыни, что близ Липецких заводов Успенского монастыря, вкладная. Подписал во уверение впредь живущих строитель иеромонах Александр 1754 года сентября <…> дня». По свидетельству князя Кугушева летопись древнего храма в начале XIX в. хранилась у Тамбовского епископа, а архив храма — в его ризнице. К сожалению, установить, что стало с этими бесценными для восстановления во всей полноте истории храма документами, пока не удалось.

К достопримечательным иконам относились находившаяся у правого клироса летнего Успенского храма чтимая чудотворной икона св. Параскевы Пятницы и чудотворная икона Донской Божией Матери.

Особо же почиталась верующими икона Божией Матери «Живоносный источник», сохранившаяся, по преданию, от монастыря Паройская пустынь и привлекавшая в день празднования иконы до двух тысяч богомольцев. Во время праздничных торжеств в этот день, кроме обычной службы в храме и у часовни, где чудесно явилась икона в 1700-1701 г. [61], совершалось водоосвящение, служились молебны, панихиды, а освящённая вода употреблялась на месте и разносилась по домам. Известны многочисленные случаи, когда по молитвам у иконы Божией Матери «Живоносный источник» совершались чудеса исцеления от различных недугов. Очевидец писал: «К сей иконе как явленной — чудотворной притекают с особым усердием не только местные жители города и окрестных сёл, но и дальние посетители города, которых каждое лето привлекают сюда целительные минеральные воды. Некоторые из них вверяют лечение своих недугов не столько водам, сколько благодатной силе Богородичной иконы и ощутительно испытывают ея помощь» [62].

У левой стены храма находился «образ св. Николая Чудотворца, иссечённый из дерева» [63], икона Спасителя, который был изображён во весь рост, на ногах его надеты цепи, а сам образ облачён в парчовую ризу [64]. Об этой последней, не совсем традиционной для православных храмов иконе, сохранилось интересное замечание, сделанное Преосвященным Георгием (Орловым), епископом Тамбовским и Шацким, при посещении храма в рамках обозрения епархии в 1899 г. Тогда Древне-Успенский храм предстал перед правящим архиереем как «…старинная небольшая церковь с 2 престолами, иконостасы которых полиняли от времени, но не поновляются как древность, состоящая в ведении археологической комиссии. Церковь принадлежала бывшей Поройской пустыни, и когда выстроена, неизвестно. В сей церкви есть древняя резная икона Спасителя, помещаемая в нише за живописной иконой Спасителя». Увидев в церкви столь необычную икону, Владыка посетовал, что «…следовало бы эту резную икону или не выставлять на виду богомольцам, или совсем убрать» [66].

Хранился в храме старинный кипарисовый крест с частицами мощей преподобной Евфросинии. Серебряные потир, дискос и другие серебряные принадлежности были сделаны в 1775 г. [66]

Особый интерес во внутреннем убранстве Древне-Успенского храма представлял старинный пятиярусный иконостас главного престола длиною 2 саж. 1 верш., высотою 3 саж. 1 арш. 5 верш., и придельного — длиною 2 саж. 1 арш. 13 верш., высотою 4 арш. 14 верш. [67]. Придельный иконостас был выполнен в 2 яруса. «Оба иконостаса старого устройства, деревянные, в главном иконо-стасе есть резьба, пришедшая в ветхость, позолочена… Царские двери о двух створках с изображением Благовещения и четырёх евангелистов, в придельном иконостасе гладкие, а в главном — резные вызолоченные. Форма верхушек Царских врат полукруглая» [68]. Необычным было расположение икон в этих иконостасов, что хорошо видно на фотографиях, сделанных в 1910 г. Дело в том, что первый ярус начинался прямо от пола. Над Царскими вратами, по воспоминаниям дочери последнего настоятеля — о. Стефана — С.С. Красильниковой, вместо традиционной иконы «Тайная Вечеря» помещалось изображение «Коронования Мадонны» фра Филиппи». Иконы алтарной преграды были древними, и к началу XX в. «выгнулись и покоробились» [69]. «Почти на всех досках, по её воспоминаниям, были великолепно исполненные копии великих мастеров средневековья».

В метриках Древне-Успенской церкви также подчёркивается древность икон: «Десять икон старинного письма в главном иконостасе; три иконы Божией Матери в особых киотах тоже старого письма и очень замечательны по кисти живописца, а все остальные иконы по всей церкви поновлены… Оставшиеся без поновления 9 икон очень ветхи — покоробились, другие дали седину и все полиняли, так что на некоторых даже вблизи трудно различить лики святых… Иконостасы столь ветхи, что для поддержания их в дальнейшем существовании следует безотлагательно реставрировать…»

В иконостасах было только по одной — северной — двери дьяконника. Перед главным иконостасом была устроена солея без амвона высотой 4 вершка, перед придельным же алтарем солеи не было.

Любопытно описание престолов, сделанных в том же 1887 г. и дающих представление, как выглядел храм внутри. Престол в главном алтаре «позднего устройства», «в ширину 1 арш. 8 верш., в длину 1 арш. 4 верш,, в вышину 1 арш. 4 верш.». В придельном алтаре престол «рубленный», «в длину 1 арш. 9 верш., в ширину 1 арш. 6 верш., в вышину 1 арш. 4 верш. Над престолом главного храма <…> четырёхугольная парусиновая висячая сень с изображением Святой Троицы без всяких украшений и надписей. Горнего места нет. Жертвенники деревянные и устроены в алтарях, поставлены на открытом месте у стены. Жертвенник главного храма имеет в ширину 1 арш. 1 верш., в длину 1 арш., в вышину 1 арш. 6 верш., а в придельном — в ширину 13 верш., в длину 15 верш, и в вышину 1 арш. 5,5 верш.». Кафедры старого устройства нет [70].

В начале XX в. необходимость реставрации храмовых иконостасов уже ни у кого не вызывала сомнения. Всё началось с прошения причта и старосты церкви в Тамбовскую духовную консисторию. После этого Тамбовская духовная консистория отправила отношение за подписью протоиерея М. Озерова в Императорское археологическое общество в Санкт-Петербург, в котором сообщила, что на средства благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным, предполагается исправить «ветхости иконостаса <…> укрепить их, так как они расшатались и потрескались, фон иконостасов вновь закрасить в прежний светло-голубой цвет, возобновить в прежнем виде позолоту, которая полиняла и отпала, добавить резьбу там, где она утрачена. Работы не будут касаться живописи икон и только те, которые покоробились и выгнулись, будут осторожно поправлены. Будет возобновлён красками один только образ Господа Саваофа в самом куполе главного храма. Так как вследствие жара, копоти и пыли краски почти пропали, так что трудно различить само изображение» [71].

Реставрация храмового иконостаса по предложению Императорского археологического общества проводилась в московской мастерской иконописцев братьев Чириковых. Предварительно, по рекомендации археологического общества, иконостас был обследован реставратором Г.О. Чириковым. Вот во всей полноте акт осмотра иконостаса Древне-Успенской церкви г. Липецка: «Комиссией в составе: благочинный Липецкого городского округа священник Иоанн Васильевич Смирнов, священник Древне-Успенской церкви Стефан Фёдорович Востоков, псаломщик Стефан Сергеевич Талинский, церковный староста Николай Васильевич Хализов и московский иконописец-реставратор Григорий Осипович Чириков.