1. Главный иконостас 4-х ярусный с распятием Господа и с предстоящими на верху четвертого яруса — деревянный столярной работы с гладкими колоннами и с резными Царскими вратами.

2. Придельный иконостас 3-х ярусный деревянный столярной работы с киотой над входной в главную церковь аркой.

3. Все иконы в иконостасах немного прописаны масляной краской в позднейшее время и почернели от вскипевшей олифы с пылью от времени и местами левкас вздувается и осыпается, доски некоторых икон покоробились и потрескались.

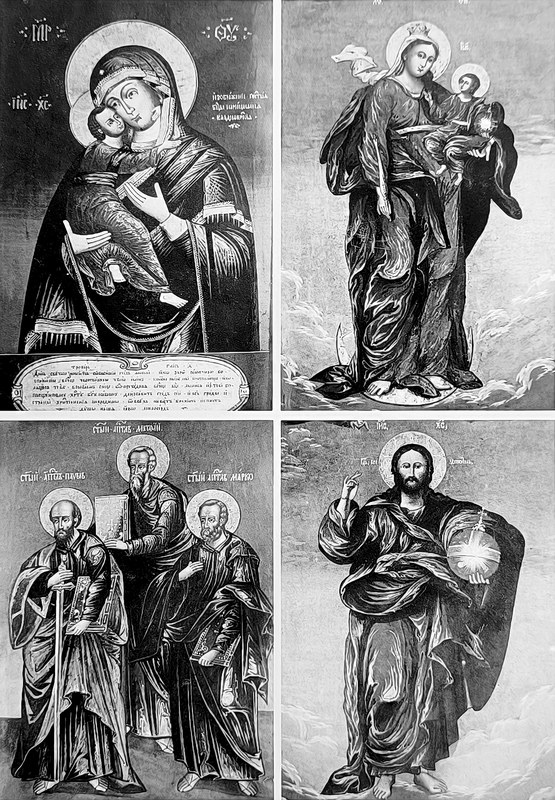

4. Запрестольные крест и икона Богоматери, икона Распятия Христа со Страстями и полурезная икона (в рост) Святителя Николая с мечом, представляя собой исторический интерес и по происхождению будучи современны иконостасу, почернели от времени и местами также прописаны в позднейшее время.

5. По исследованию реставратора Чирикова оказалось: а) тело главного иконостаса прокрашено 4 раза масляной краской голубого цвета, первоначальный же цвет — до покраски — был серебряный. Колонны, карнизы, рамы и резные Царские врата позолочены. Как серебряные, так и золочёные сделаны «на мардан»; б) тело придельного иконостаса и киот его имели в первоначальном своем виде цвет темно-голубой, рамы и карнизы позолочены «на мардан»; в) вышеозначенные иконостасы и иконы относятся к концу XVII или началу XVIII в. и имеют характерные особенности живописи («фрязи») петровских времен с заметным влиянием западных школ с их рисунками, но с русской раскраской колеров и «бликовкой твореным золотом по светам». Исполнение икон должно отнести к мастерам средней кисти того времени.

6. Для приведения иконостасов в надлежащий вид следует: а) ветхие доски заменить новыми, резьбу осыпавшуюся добавить, тело иконостасов зачистить, где нужно, и прошпатлевать масляной шпатлёвкой. А затем главный иконостас посеребрить, придельный же покрасить в прежний цвет, колонны, карнизы, рамы и Царские врата позолотить «на мардан» сусальным червонным золотом; б) доски икон треснувших заделать рейками, покоробившиеся выправить, иконопись расчистить, удалив с ней позднейшие поправки живописцев, утерявшиеся или отпавшие места на иконах заделать иконным левкасом, а иконопись на этих местах заполнить соответствующим колером, в заключение проолифить.

7. В своде главного купола находится изображение Господа Саваофа в облаках с херувимами, исполненное клеевыми красками, оно было несколько раз прописано таковыми же красками рисунком другой композиции, краски последней композиции рисунка отпадают и поэтому получается двойное изображение.

8. Находя, что означенные иконостасы, иконы и изображение Господа Саваофа находятся в состоянии, не соответствующем назначению и подвергаются опасности дальнейшего разрушения, желательно, чтобы Санкт-Петербургская Императорская археологическая комиссия разрешила произвести реставрацию их как бы в первоначальном виде, чем и предохранить их от дальнейшего разрушения. Подписи» [72].

На основании этого акта епископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов) 2 ноября 1910 г. отправил в Святейший Синод прошение о начале реставрации иконостаса Древне-Успенской церкви. Затем в течение 1910-1912 гг. Археологическая комиссия и Тамбовская духовная консистория переписывалась по данному вопросу, обговаривая различные организационные и технические аспекты предстоящей реставрации. Наконец, 24 сентября 1912 г. Императорская археологическая комиссия сообщила в Тамбовскую консисторию, что препятствий для проведения данных работ не видит [73]. Разрешение же Св. Синода было дано ещё 1 декабря 1910 г. [73] Реставрация иконостасов Древне-Успенской церкви проводилась без «поновления икон» с целью сохранения их «первозданной старины». Для этого после предварительной фотофиксации «на больших, около метра» фото иконостас был демонтирован, тщательно запакован и отправлен в Москву на реставрацию. Там, в мастерской братьев Чириковых, иконам Древне-Успенской церкви придали практически их «первозданный вид».

После реставрации иконы были смонтированы под руководством мастеров Чириковых и вновь сфотографированы. По свидетельству современницы, после восстановительных работ иконостас преобразился: «Вместо переплётов, покрытых синей краской, оказались гирлянды листьев винограда и кисти плодов. Всё золотое и серебряное <…> и до революции и после несколько лет этот храм посещали группы приезжих, осматривали как исторический музей» [74].

Одновременно с реставрацией иконостаса проводился ремонт всего храма. В это же время была перестроена паперть. Её внешний вид сильно изменился: исчезли каменные парапеты по краям, ступени, устроенные вдоль всей паперти, остались только в центре. Паперть снабдили красивыми чугунными перилами.

Во время ремонта 1910 г. была сделана интересная находка, В процессе проведения работ обнаружили тот самый подземный ход, о котором существует множество легенд, в том числе легенда о том, что ход соединяет церковь с Христорождественским собором. Правда, обнаруженный ход был обрушен почти в самом начале, и обследовать его тогда не удалось, впрочем, как и в более позднее время. Поиски подземелий, предпринятые уже в наше время при сооружении дренажей вокруг Древне-Успенской церкви, результатов не принесли.

У стен древнего храма находился старейший в городе некрополь, сохранявший захоронения XVII — начала XIX в. Одно из последних датированных захоронений — могила надворного советника Михаила Филипповича Прибыткова, скончавшегося 30 октября 1804 г. Несколько погребений находилось в самом храме. В церковной летописи есть сведения о том, что в приделе св. Николая Чудотворца было погребено тело иеромонаха Александра, а в юго-восточном углу того же придела, по словам старожилов, находилось ещё одно захоронение [75]. Здесь же в приделе, или в примыкавшем к нему с северо-востока склепе, находилась могила Елены Афанасьевны Чулковой, скончавшейся в 1742 г. До реставрации церкви в приделе находилась чугунная плита с её могилы, выброшенная на улицу работниками реставрационного участка областного управления культуры, откуда часть плиты с половиной надписи и датой совершения захоронения была, как выяснилось позднее, унесена пионерами в металлолом. Вторую часть удалось найти в мусоре и передать в краеведческий музей.

Древне-Успенской церкви в начале XX века принадлежало значительное количество земли. По документам 1916 г. причт храма распоряжался 100 десятинами 287 кв. саженями земли, из которых 45 дес. 600 кв. саж. находились при селе Покровском Козловского уезда и были пожертвованы братьями Николаем, Гаврилом и Дементием Заболотскими. 52,5 десятины — при сельце Дмитриевке Усманского уезда были завещаны в 1899 г. вдовой коллежского асессора Софьей Николаевной Трунцевской, а 2 десятины — в даче села Головщино Липецкого уезда пожертвованы липецким мещанином Александром Фёдоровичем Голевским. Из всей земли пахотной было 83 десятины 1200 саженей, сенокосной — 9 десятин, неудобной — 7 1/4 десятины [76]. Вся земля сдавалась в аренду и приносила храмовому причту в год 1886 рублей дохода [77].

После революции 1917 г. Древне-Успенский храм лишился всей своей недвижимости — в 1919 г. вся земля была отобрана — и был ограблен новой властью так же, как и другие храмы. С целью изъятия ценностей в 1922 г. представителями советской власти была составлена опись имущества, которая вместе с фотографиями 1910 г. позволяет полностью воссоздать интерьер и утраченный иконостас храма, а также наглядно представить, как липчане любили и украшали Древне-Успенскую церковь.

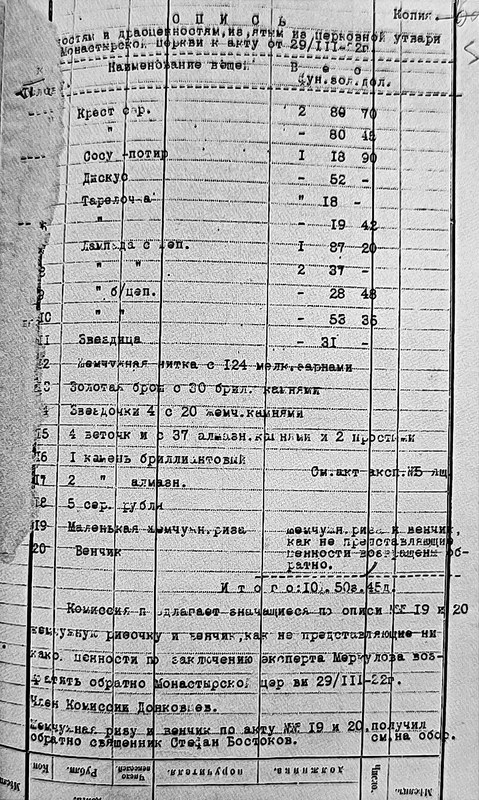

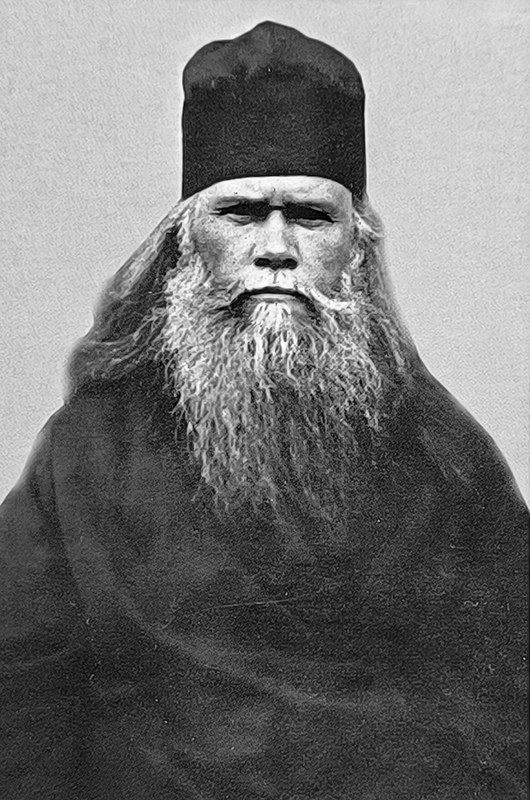

Так выглядел иконостас согласно описи: «…нижний ярус иконостаса: образ Спасителев с серебряным вызолоченным венцом; икона Успения Божией Матери с тремя серебряными позолоченными венцами, украшенными камнями; икона Владимирской Божией Матери с венцами, шитыми по материи серебром, жемчугом, с камнями, древней живописи; икона Божией Матери с Спасителем с двумя серебряными вызолоченными венцами; икона Божией Матери с Младенцем с венцом, шитым по фольге серебром, бисером, каменьями; икона Божией Матери «Живоносный Источник» с серебряной 84 пробы вызолоченной ризой чеканной работы 1835 г., с такой же каймой по краям чеканной работы 1882 г., одежда на Богоматери сделана из жемчуга, а венец с расходящимися лучами из серебра, жемчуга и камней, в том венце вделана золотая 56 пробы брошь круглая, осыпанная драгоценными камнями, одежда на Богомладенце нанизана из жемчуга, а венец серебряный вызолочен, буквы на нём <…> сделаны из оправленных в серебро камней; икона Божией Матери «Не рыдай мене, Мати» в ризе, шитой по фольге серебром, бисером и камнями; крест четырёхконечный, серебряный, вызлащенный чеканной работы 1793 г., весом 19 золотников; икона Божией Матери в серебряной 84 пробы ризе чеканной работы 1837 г. с двумя серебряными вызолоченными венцами; икона Божией Матери «Нечаянная радость» в серебряной 84 пробы вызолоченной ризе чеканной работы 1839 г.; икона Николая Угодника в серебряной 84 пробы вызолоченной ризе чеканной работы 1822 г.; икона св. Митрофания Воронежского в серебряной 84 пробы ризе чеканной работы 1842 г., с таким же венцом; икона Рождества Пресвятой Богородицы с серебряной 84 пробы ризе чеканной работы 1835 г., с серебряным вызолоченным венцом; икона Успения Пресвятой Богородицы, одежды серебряные, чеканной работы; икона Божией Матери Владимирския в серебряной 84 пробы позолоченной чеканной работы 1896 г. ризе с венцом; икона св. Николая в серебряной 84 пробы ризе чеканной работы с серебряным венцом 1895 г., риза и венец вызолочены; икона Иверской Божией Матери в серебряной вызолоченной ризе» [78].

Далее, за описью икон, следует подробный перечень церковной утвари: «Крест большой, серебряный 84 пробы, вызолочен, восьмиконечный, весом 2 фунта 12 золотников работы 1886 года; крест большой, 4-х конечный, серебряный 84 пробы, вызолочен с ажурными украшениями, весом 1 фунт 60 золотников; серебряный венок, в котором находится крест; крест средний 8-конечный, серебряный, вызолочен с эмалью, вес 82 золотника; крест небольшой, 4-х конечный, серебряный 84 пробы, весом 24 золотника; потир серебряный, вызолочен с прозрачным подчашником, весом 1 фунт 19 золотников; дискос — 52 золотника; звездница — 31 золотник, тарелочка — 2, весом каждая — 19 золотников; лжица работы 1821 г. — 13 золотников; потир серебряный, вызлащенный — 1 фунт 61 золотник; дискос — 59 золотников; звездница — 19 золотников; тарелочка — 17 золотников; тарелочка — 15 золотников; лжица 9 золотников; лжица 17 золотников; копие стальное с серебряной 84 пробы рукоятью; ковчег серебряный 84 пробы, вызлащенный весом 61 золотник; дароносица серебряная, вызлащенная, весом 37 золотников; кадило серебряное с такими же цепями чеканной работы, весом 90 золотников; лампада о трёх стаканах, серебряная, вызлащенная, весом 2 фунта 39 золотников; лампада о трёх стаканах, вся ажурной работы, серебряная, вызлащенная, вес 1 фунт 88 золотников; лампада в один стакан, ажурной работы, серебряная, вызлащенная, вес 84 золотника; лампада в 1 стакан, ажурной работы, серебряная, вызолочена; ковшик серебряный, небольшой» [79]. В итоге представители советской власти насчитали 43 предмета, которые потом были отняты у храма. Конфискация ценностей Древне-Успенского храма была проведена 29 марта 1922 г. Были изъяты серебряная и золотая утварь весом 10 фунтов 50 золотников 45 долей, украшения с икон из драгоценных камней, в том числе 31 бриллиант, 39 алмазов, 144 жемчужины. Отнятые «сокровища», пожертвованные несколькими поколениями липчан на украшение храма, были оценены в 3.400.000 рублей [80].

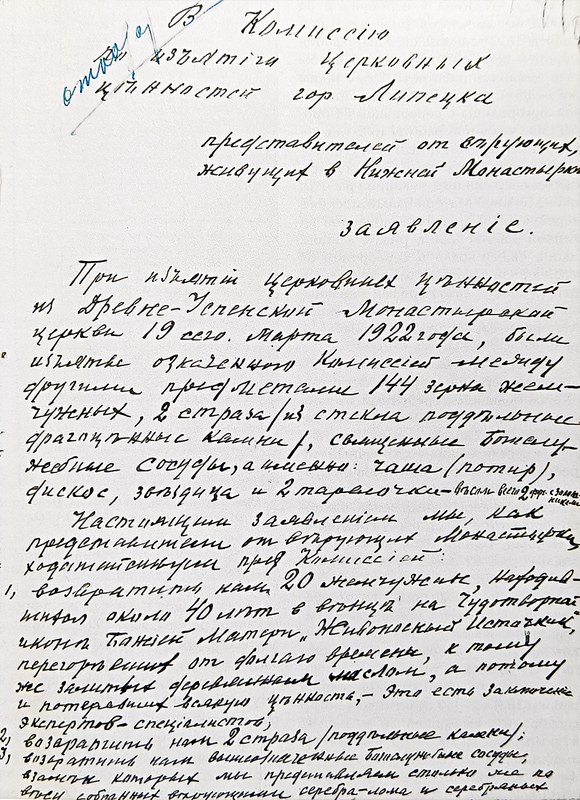

Святотатцы не остановились даже перед ограблением особо почитаемой верующими чудотворной иконы Божией Матери «Живоносный источник». Проявив рвение, они вытащили из её венца даже древние, потрескавшиеся от времени 20 жемчужин, которые прихожане просили возвратить, как не представляющие материальной ценности, 24 марта 1922 г. верующие письменно обращались по этому поводу в комиссию по изъятию церковных ценностей: «При изъятии ценностей из Древне-Успенской монастырской церкви сего марта 19 дня мы, как представители верующих, заявили, что желаем заменить некоторые изъятые священные предметы», в том числе крест весом 80 золотников <…> «возвратить нам 20 жемчужин на чудотворной иконе Божией Матери «Живоносный источник» [81]. Конечно же, просьба верующих осталась без ответа.

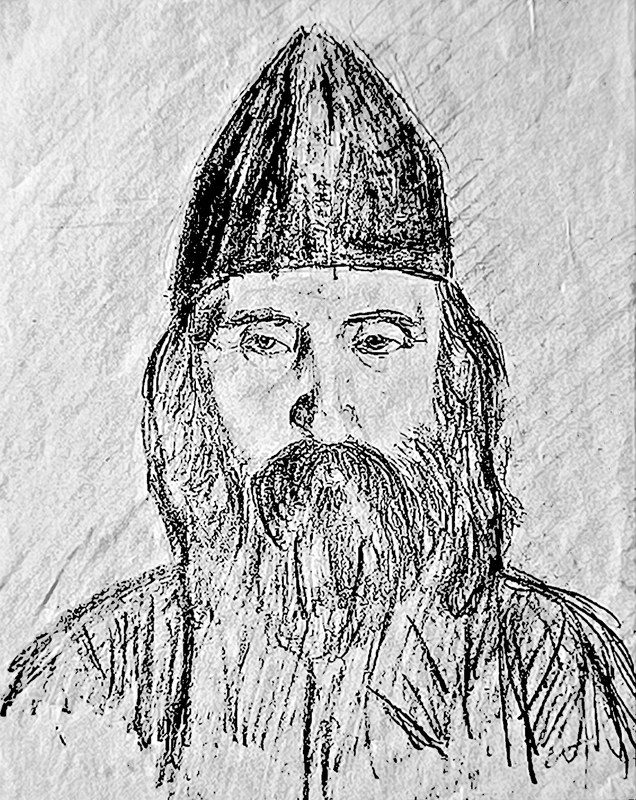

В 1926 г. Тамбовским обществом краеведения Успенская церковь как одна из древнейших построек губернии была включена в список памятников, подлежащих государственной охране [82]. Всё это время в храме продолжались службы. Вместе с настоятелем о. Стефаном Востоковым служили другие священники Липецка и округи, уже лишившиеся своего прихода по причине закрытия и уничтожения храмов. В конце 1920-х—начале 1930-х г., особенно после закрытия кафедрального Христорождественского собора, в Древне-Успенской церкви часто служил и первый епископ Липецкий Уар (Шмарин).

В декабре 1931 г. местные власти собирались закрыть и Древне-Успенскую церковь, решив приспособить здание под водонапорную башню [83]. К счастью тогда этого не произошло. Еще несколько лет — до осени 1936 г. — власти «терпели» действующий храм, когда под предлогом загрязнения прихожанами расположенного рядом водозабора наконец-то решились потребовать прекращения в нём службы. Однако ещё некоторое время продолжалась борьба верующих за свою церковь и в ней проходили богослужения.

В приходе Древне-Успенской церкви в начале 1930-х гг. были улицы Ленина, Д. Бедного (Салтыкова-Щедрина), часть ул. Сталина (Интернациональная) и Плеханова [84]. Многие жители Липецка приняли живое участие в судьбе Древне-Успенской церкви, пытаясь защитить её от закрытия и возможного уничтожения. Так, известный краевед, врач по специальности Михаил Павлович Трунов, несколько раз подвергавшийся репрессиям и вынужденный впоследствие покинуть Липецк, писал художнику В.И. Жукову 10 декабря 1936 г.: «Сообщите мне результат Ваших хлопот о монастырской церкви. Неужели здание может повредить чем-нибудь зоне санитарной ох-раны? <…> Прекращение богослужения в храме, дававшего средства для сохранения его в целости, приведёт к разрушению его от времени…» [85] Но всё было тщетно…

В августе 1937 г., после ареста по ложному обвинению в контрреволюционном заговоре, возглавляемому липецким епископом Александром (Тороповым), был арестован о. Стефан. После этого об открытии храма не могло быть и речи — служба в нем прекратилась окончательно. Из личного дела арестованного о. Стефана узнаём, что осенью 1936 г. во время закрытия монастырской церкви в Липецке он призывал верующих ходатайствовать перед вышестоящими организациями, чтобы монастырскую церковь оставили для службы. Он сам лично писал обращения по этому вопросу в областные и центральные организации, призывал к этому верующих, которые и сами активно ходатайствовали перед властями о возвращении храма. [86]

Официальное же закрытие Древне-Успенского храма состоялось «по акту санинспекции в 1938 г. во избежание загрязнения источников водоснабжения» [87]. С этого момента началось неизбежное разрушение здания. Вначале был уничтожен иконостас. Вот что вспоминает о разрушении церкви дочь настоятеля Серафима Стефановна Красильникова: «Акт чудовищного вандализма Подонки, недочеловеки <…> Прообразы фашистов <…> Потели, пыхтели, выволакивали всё из храма на площадь перед ним и с топориками в лапах (не в руках) тщательно всё порубили и пожгли <…> Пустили враспыл бесценные сокровища прошлого. Затем очередь и за «пользительными» вещами — железом, стеклом, кирпичом. Всё методично разнесли <…> Это были выродки. Не верю, чтобы могли так безудержно расправиться с народной бесценной ценностью русские люди» [88].

Не пощадили и настоятеля храма о. Стефана. Постановлением тройки УНКВД от 15 октября 1937 г. семидесятилетний старец, мужественно державшийся на допросах, отринувший все ложные обвинения и не оклеветавший никого из более чем 30 других арестованных по делу епископа Александра (Торопова), был приговорен к расстрелу. 22 октября 1937 г. «приговор о применении высшей меры социальной защиты» был приведён в исполнение. Имена всех исполнителей этого убийства известны, но им не место в этой книге. [89] Семье отца Стефана удалось уехать из города и лишь спустя много десятилетий дочери его смогли передать в областной музей отдельные семейные реликвии, связанные с Древне-Успенской церковью, и свои бесценные воспоминания.

Так, в конце 1930-х гг. самый древний и благодатный храм города оказался на грани уничтожения.