Церковь иконы Божией Матери «Живоносный источник»

Храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» монастыря Паройская пустынь был построен не позднее середины XVII в., а возможно, и вместе с возникновением монастыря, так как в описании Паройской пустыни 1768 г. церковь упоминается уже как деревянная, очень ветхая, и службы в ней по этой причине не проводилось. «В оной церкви за ветхостью священнодействие не исправляется». Обычно деревянный храм в нашей климатической зоне, чтобы прийти в такое ветхое состояние, должен был простоять не менее ста, а то и полугора сотен лет.

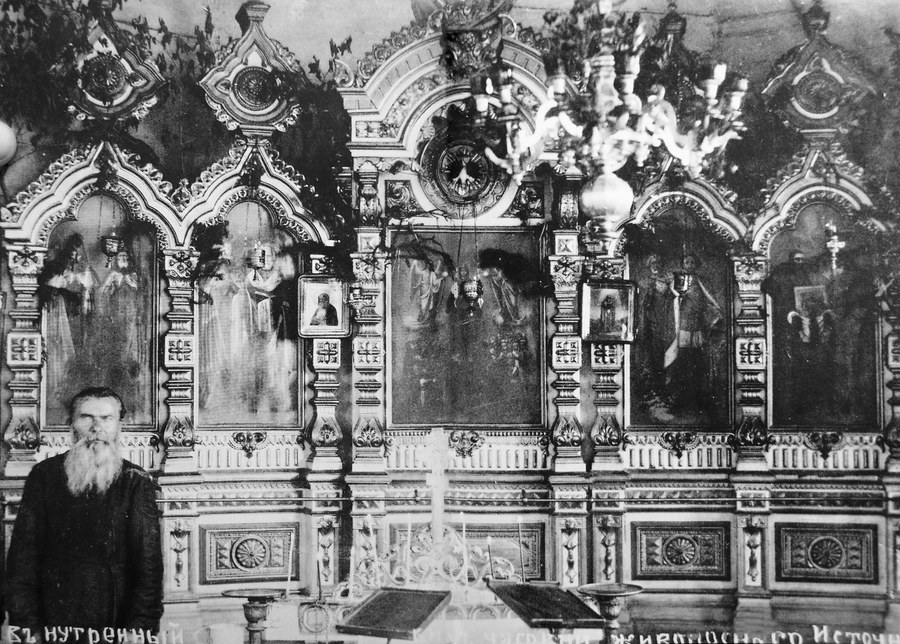

Храм Божией Матери «Живоносный источник» был небольшим и не имел своей колокольни. О размерах его говорит дошедшее до нас описание иконостаса, составленное в том же 1768 г.: «…Царские врата гладкой работы, по правую сторону образ Спасителен, по левую сторону образ Казанския Богоматере. На северных дверях образ архидиакона Стефана. Во втором поясе в середине Спасителев образ со апостолы. В третьем поясе дванадесятые праздники». При таком иконостасе ширина храма должна была составлять, по всей видимости, около трёх саженей, т. е. 6-7 метров. Примерно столько же составляла и его длина. К храму примыкала таких же, не более, размеров трапезная. В ней «…на правой стороне образ резной Николая Чудотворца. На левой стороне образ Печёрския Богоматере» [98].

Храм освещался медным паникадилом с двенадцатью подсвечниками. Церковной утварью храм был более богат, чем Успенский. Это даёт возможность предположить, что он являлся соборным храмом монастыря и был более древним. С упразднением храма, что произошло, по-видимому, сразу после закрытия обители, часть его утвари была передана в Успенскую церковь, в том числе и резной образ св. Николая Чудотворца, который встречается в поздней описи имущества церкви.

Наиболее ценная утварь — колокола, книги и часть икон были переданы Воронежской епархии. Также из храмов были взяты в Воронежский архиерейский дом два Евангелия с серебряными изображениями евангелистов, серебряные потир и лжица вместе с 4 колоколами, 19 богослужебными книгами и облачениями [99].

До какого времени сохранялся этот деревянный храм, неизвестно. Можно лишь предполагать, что существовал он до тех пор, пока последние монахи не покинули монастырь. В конце XVIII столетия вместо ветхого храма была сооружена над святым источником часовня во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Надкладезная часовня иконы Божией матери «Живоносный источник»

На святом источнике у подножия Древне-Успенской церкви монастыря Паройская пустынь стояла деревянная часовня. По преданию, на этом месте в 1701 г. чудесным образом явилась икона Божией Матери [100]. Возможно, явление чудотворного образа могло произойти и значительно раньше, так как в монастыре до этого уже существовал отдельный храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

В конце XVIII в. в память бывшего монастырского храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» была сооружена деревянная часовня, упоминаемая князем Н.М. Кугушевым в 1804 г. [101]

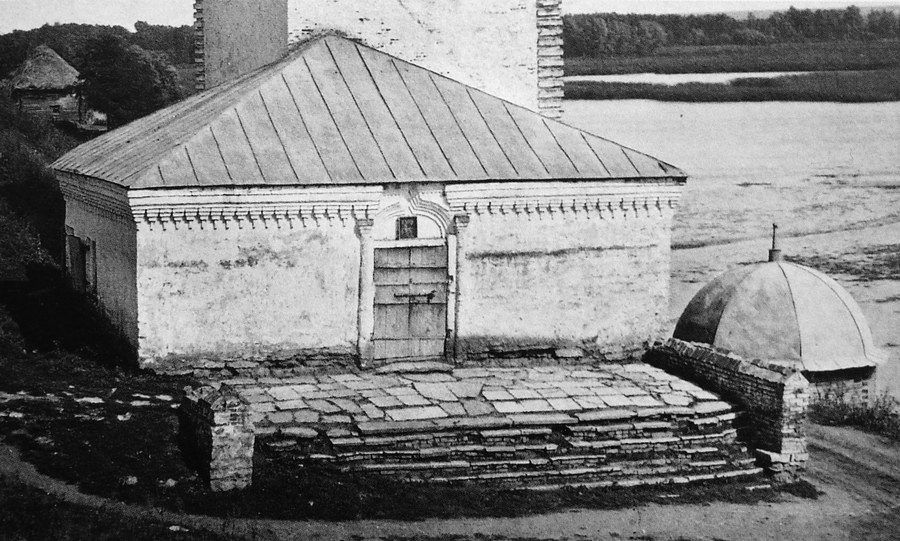

Благодаря сохранившемуся рисунку В. А. Жуковского, сделанному им во время посещения Липецка в 1837 г., и редкой фотографии начала 1870-х г. сегодня мы можем представить, как выглядела первоначальная часовня над святым колодцем. Это небольшое сооружение в виде рубленного в лапу восьмигранника, перекрытого гранёным куполом с небольшим шпилем и крестом. Восьмерик стоял на небольшом четверике, но ни на рисунке, ни на первой фотографии в альбоме, подаренном И.В. Мушкетову, нижняя часть часовни не видна. Часовня на святом источнике упоминается и в документах 1867 г. [102]

В 1878 г. по проекту архитектора Алексея Ефимовича Андреева103 на месте первой часовни была построена новая деревянная «в два теса, фундамент каменный <…> дверей одностворчатых две штуки, окон больших пять штук, малых девять штук…». Часовня была построена в два яруса и имела форму восьмигранника, декорированного угловыми пилястрами, подоконными карнизами и наличниками. На каждой из граней было устроено по окну. Фриз часовни украшала пропильная и накладная резьба. Под свесом кровли был подзор из пропильной резьбы. Высота часовни до карниза (кровли) составляла 5 арш. 14 верш., ширина грани стены — 1 саж. 15 верш. [104] Восьмерик первого яруса венчал приземистый восьмерик меньшего размера с гранёным куполом и маленькой главкой с крестом.

Рядом с часовней из-под склона горы вырывались огромные потоки воды нескольких ключей. По свидетельству очевидцев, на этом мощном потоке можно было устроить мельницу [105]. Здесь жители города набирали воду, а в 1911 г. был устроен каптаж и водозабор липецкого городского водопровода, работающий до настоящего времени. Живоносный источник с часовней привлекали массу богомольцев из соседних сёл, особенно в дни праздников — в 1-ю Пасхальную пятницу и в 8-ю Троицкую [106]. Почитали икону Божией Матери «Живоносный источник» и воду святого колодца и тамбовские архиереи. Так, в сентябре 1910 г. посетивший Древне-Успенскую церковь Преосвященный Кирилл помолился в часовне, приложился к чудотворному образу, после чего испил воду из святого источника [107].

Часовня была разрушена после закрытия Древне-Успенской церкви в самом конце 1930-х г. На месте снятого источника в 1959 г. устроили скважину, но вода его долго ещё вытекала в Петровский пруд по трём большим чугунным трубам, уложенным при строительстве скважины. Люди приходили сюда по праздникам, набирали святую воду, купались. Однако по указанию горисполкома место это в начале 1970-х гг. было засыпано землёй. Даст Бог, с возрождением мужского монастыря здесь возродится в прежнюю силу и святой источник с надкладезной часовней, восстановится благочестивая традиция липчан посещать и употреблять святую воду из этого воистину живоносного источника.

Сегодня монастыря

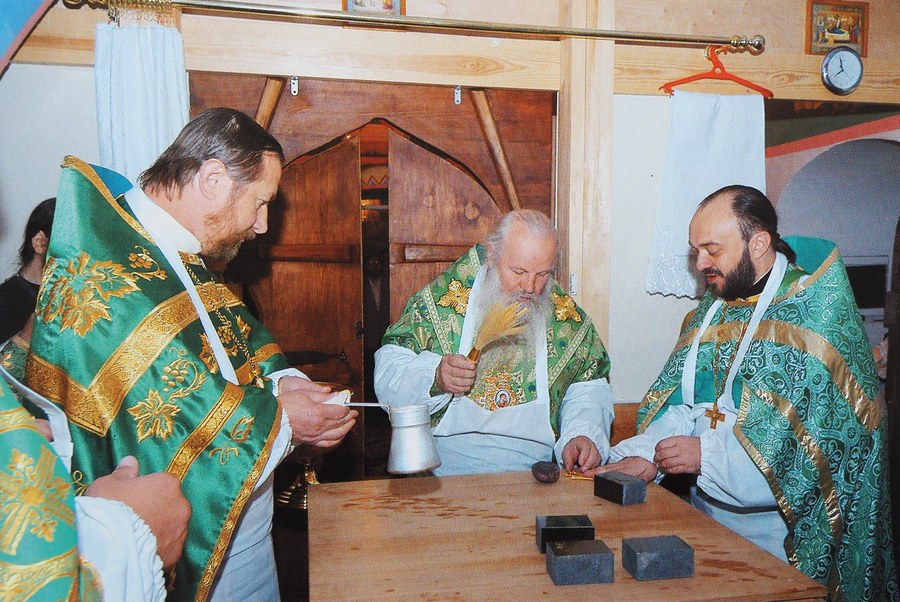

Теперь же, когда восстановлена историческая справедливость и Древне-Успенский храм вновь стал монастырским, удивительный уголок старого Липецка и его святыня обрели новую жизнь. Обязанности наместника обители по благословению Преосвященного Никона, епископа Липецкого и Елецкого, исполняет игумен Митрофан (Шкурин). Вновь освящены Владыкой Никоном храмовые престолы: 15 февраля 2004 г. — придельный во имя св. Николая Чудотворца, 21 августа 2005 г. — главный престол во имя Успения Пресвятой Богородицы.

В 2005 г. расписаны стены храмовой части, завершается сооружение иконостаса главного алтаря. В престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2004 г. Владыка Никон освятил закладной камень будущего братского корпуса с домовым храмом во имя сщмч. Уара, первого епископа Липецкого. Строительство нового корпуса, проект которого выполнил липецкий архитектор В. Рулев, началось в 2005 г. Территория храма, с любовью обихоженная руками немногочисленных пока монашествующих и прихожан, более напоминает красивый сад.

Сегодня в Свято-Успенский монастырь липчане стремятся не только с молитвой, но и с посильной помощью. Иждивением благотворителей возрождается древняя обитель. Удивительный уголок старого Липецка, отмеченный особой святостью и невероятной притягательной силой, и его святыни обрели новую жизнь. Древне-Успенский храм восстановленной древней обители даже в будние дни с трудом вмещает всех желающих соборно помолиться в этих древних, намоленных многими поколениями липчан стенах.

Примечания:

1. Болховитинов Е.А. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии, собранное из историй, архивных записок и сказаний. Воронеж, 1800. С.190; Древне-Успенская церковь в г. Липецке (бывшая Паройская пустынь). Историческая записка, составленная Ив. Нарциссовым. — Липецк, 1906. С.18-19.

2. Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской Империи. Т.2. — СПб., 1892. С. 381.

3. Нарциссов И.И. Указ соч. С.12.

4. ГАЛО. Ф.14. Oп.1. Д.10. Л.9об.

5. РГАВМФ. Ф.221. Оп.1. Д.40. Л.27.

6. ГАРО. Ф.627. Оп.58. Д.7. Л.1, 11, 17, 33, 35 об., 51 об.

7. Хитров Г. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. — Тамбов, 1861. С.285.

8. РГАДА. Ф.271. Оп.3. Д.212.

9. РГАДА. Ф.1355. Oп.1. Д.1621. Л.1.

10. РГИА. Ф.834. Оп.3. Д.2453. Л.37-38об.

11. Там же. Л.1.

12. Там же. Л.36-38об.

13. Кугушев Н. Мой курс в Липецке в 1804 году. — М., 1804. С.56.

14. Болховитинов Е. Указ. соч. С.190.

15. Письмо С.С. Красильниковой в ЛОКМ. Вх.№119 от 06.09.1983.

16. ГАЛО. Ф.Р-1519. Oп.1. Д.82. Л.23-25; Жданов В. Седая старина // Ленинец. 14.09.1957.

17. ЛОКМ. НВ 1718.

18. ГАЛО. Ф.Р-1519. Oп.1. Д.82. Л.39.

19. Кугушев Н.М. Мой курс в Липецке в 1804 году. — М., 1804. С.53.

20. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.117. Л.197-206об.

21. РГИА. Ф.797. Оп.31. 2 отд. 2 ст. Д.34. ЛЛ.1-2.

22. РГИА. Ф.1287. Оп.17. Д.817. Л.2об.

23. Липецкий летний листок. 1881. 25 июля. №1.

24. Нарциссов И.И. Указ. соч. С.2.

25. Нарциссов И.И. Указ. Соч. С.20.

26. ЛОКМ. Ф-2901/4. ФО-110.

27. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.1; Нарциссов И.И. Указ. соч. С.8, 10.

8. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.6. Л.126-127об.; Плужников В.И. Соотношение объёмных форм в русском культовом зодчестве начала XVIII в. / Русское искусство первой четверти XVIII в. — М., 1974. С.89, 98.

29. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8.

30. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.4об.

31. ЛОКМ. НВ 4394.

32. ГИА Ф.834. Оп.3. Д.2453. Л.36-38.

33. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8.

34. Болховитинов Е. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии. — Воронеж, 1800. С.190.

35. Путешествие к Липецким минеральным водам в 1803 году. — М., 1804. С.79-82.

36. Кугушев Н. Мой курс в Липецке в 1804 году. — М., 1804. С.53; РГИА. Ф.834. Оп.3. Д.2453. Л.35-36об.

37. РГИА. Ф.1293. Оп.168. Д.35. Л.1; ГАЛО. Ф.14. Оп.1. Д.38. Л.200-201об.

38. ГАЛО. Ф.14. Oп.1. Д.38. Л.200-201об.

39. ТЕВ. 1911. С.847; ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2044. Л.55; Д.2318. Л.92-93; Д.2388. Л.68; ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.1об.

40. ГАЛО. Ф.12. Oп.1. Д.68. Л.174об.; ТЕВ. 1881. №17.

41. ИИМК РАН. СПб. Ф.Р-III. Д.6066. Л.15.

42. ТЕВ. 1891. №13. С.565-566.

43. ГАЛО. Ф.21. Oп.1а. Д.26. ЛЛ.5-10.

44. ТЕВ. 1911. №15-16. С.848.

45. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2044.

46. ЛОКМ. НВ. 3225/11.

47. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2275. Л.86-87.

48. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.92; Д.2388. Л.68-68об; Д.2044. Л.55об.; ЛОКМ. НВ. 3250/3.

49. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.92-100; Кугушев Н. Указ. соч. С.57.

50. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8-8об.

51. Письмо С.С. Красильниковой (Востоковой) в ЛОКМ. Вх. №119 от 06.09.1983.

52. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8об.-9.

53. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8 об.; ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2388. Л.68.

54. Воспоминания П.И. Бартенева / Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX в. Вып. 1. — М., 1994. С.48.

55. Дневники В.А. Жуковского с примечаниями И.А. Бычкова. — СПб., 1903. С.336-337.

56. РО ИИМК РАН. Ф.6. Д.51. Ч.IV. Л.79.

57. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. — Тамбов, 1911. С.434; Нарциссов И.И. Указ. соч. С.13; ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.92-100.

58. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.14-15.

59. Макшеев Н.Н. Липецк. Минеральные воды, грязелечебница и водолечебница. — М., 1904. С.10.

61. РГИА. Ф.796. Оп.191. Д.723. Л.1об.

62. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.10.

63. Фирсов А.И. Липецк // Исторический вестник. 1911. Июнь.

64. ГАТО Ф.178. Oп.1. Д.34. Л.3; ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.11об.

65. ТЕВ. 1899. №40. С.1036.

66. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.11.

67. РГИА. Ф.797. Оп.191. Д.723. Л.1-3об.; РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8.

68. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.7.

69. РГИА. Ф.797. Оп.191. Д.723. Л.1.

70. РО ИИМК РАН. Ф.Р-III. Д.6066. Л.10-10об.

71. Там же. Ф.1. 1910 г. Д.80. Л.1.

72. Там же. Л.7об.-8.

73. РГИА. Ф.797. Оп.191. Д.723. Л.1-3.

74. Письмо С.С. Красильниковой (Востоковой) в ЛОКМ. Вх. №119 от 06.09.1983.

75. Нарциссов И.И. Указ. соч. С.21.

76. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2388. Л.68об.; ГАЛО. Ф.Р-25. Оп.1. Д.50. Л.112об.

77. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2077. Л.139-139об.; Д.2044. Л.55об.; Д.2318. Л.92-100; ГАЛО. Ф.Р-25. Oп.1. Д.50. Л.112об.; Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов, 1911. С.434.

78. ГАЛО. Ф.Р-17. Oп.1. Д.165. Л.10-10об.

79. Там же. Л.10об.-11.

80. Там же. 10-11, 56-57.

81. Там же. Ф.Р-17. Oп.1. Д.163. Л.141-141об.; Д.165. Л.10-11.

82. ГАТО. Ф.Р-1. Oп.1. Д.1398. Л.136об.

83. ЛГА. Ф.2. Oп.1. Д.72. Л.1.

84. ГАЛО. Ф.Р-54. Oп.1. Д.7. Л.38.

85. Там же. Д.72. Л.1.

86. ГАЛО. Ф.2210. Oп.1. Д.20479. Т.3. Л.358.

87. ЛГА. Ф.2. Oп.1. Д.7. Л.120.

88. Письмо С.С. Красильниковой (Востоковой) в ЛОКМ. Вх. №119 от 06.09.1983.

89. ГАЛО. Ф.2210. Oп.1. №20497. Т.5/а. Л.16; Д.20479, Т.3. Л.358.

90. Фонд ГНИМА им. А. Щусева. Б/н. Л.7-8.

91. ГАЛО. Ф.Р-54. Oп.1. Д.603. Л.183.

92. Памятники Отечества. 1980. №2. С.116.

93. Ленинское Знамя. 18.02.1968; 07.12.1971; 29.03.1977; 19.04.1977; 24.02.1979; Сергеев О. Сохранить на века // Ленинское Знамя. 29.03.1985.

94. Рудаков Л. Беречь памятники прошлого // Ленинское знамя» 22.07.78; Он же. И снова о памятниках // Ленинское знамя. 27.02.1986.

95. Ленинское Знамя. 04.09.1986.

96. Юрьев А. Церковь обобрали // Вперёд Россия. 1996. №11-12.

97. Распоряжение Министерства культуры РФ. Госкомитет РФ по управлению госимуществом. №52/719-Р от 18 июня 1996 г.

98. РГИА Ф.834. Оп.3. Д.2453. Л.37-38об.

99. Там же. Л.36-41об.

100. РГИА. Ф.797. Оп.191. Д.723. Л.1об.; Чудотворные иконы Матери Божией. Т.1. — Коломна, 1993. С.232.

101. Кугушев Н. Указ. соч. С.53.

102. ГАЛО. Ф.18. Oп.1. Д.6. Л.149.

103. ЛОКМ. КП 3157/8. Акт 2647. 1971 г.; ЛОКМ. КП. 1229. ФО-106.

104. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.1986. Л.8-8 об.; ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2318. Л.92-100; Д.2388. Л.69; Д.2044. Л.58.

105. Липецк и Липецкие минеральные воды. — СПб., 1868. С.9.

106. ГАТО. Ф.181. Oп.1. Д.2065. Л.97об.

107. ЛОКМ. НВ 3218/2.

В статье процитированы материалы книги «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии. Липецк» из серии «Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой епархии»