Вознесенский собор города Ельца — один из самых крупных православных храмов России, гордость и украшение не только города, но и всей Липецкой и Елецкой епархии. Построен он «по-елецки» — с размахом! В начале XX в. Алексей Константинович Воскресенский — автор книги, посвященной истории и культуре Ельца — писал: «Если посетитель войдёт внутрь храма, то он остановится изумлённым на пороге его: громадность размеров храма и его чудное благолепие скажут ему, что этому храму было бы приличнее занимать одно из самых видных мест среди храмов столиц Российской империи, нежели находиться среди хотя и многолюдного, но все же провинциального уездного города». [1]

Собор построен по проекту знаменитого русского зодчего Константина Андреевича Тона в русско-византийском стиле. Творение К.А. Тона олицетворяло собой в архитектуре главенствующую в то время и объединяющую Россию государственную идею «Самодержавие. Православие. Народность.» и подчеркивало связь русской культуры и государственности с православной Византией.

Объемно-композиционное построение собора традиционно: с восточной части к огромному кубу пятиглавого летнего храма, перекрытому четырёхскатной кровлей и поставленному на высокий белокаменный подклет, примыкают три полукружия алтарей; с запада — одноэтажная, на высоту первого яруса собора трапезная с двумя приделами. Завершает композицию с запада нижний ярус недостроенной колокольни, служащий притвором. Вертикаль колокольни с крыльцом-сенью сени над северным и южным крыльцами остались незавершёнными (по проекту доминирующая в застройке города колокольня должна была иметь ещё 4 яруса, и высота её составила бы 115 арш., или 82 м). Храм трёхнефный, четырёхстолпный. Четыре крестообразных в плане храмовых столба несут центральную восьмигранную главу, прорезанную по граням высокими окнами с полуциркульными завершениями. В верхней части главы — карниз, украшенный поясом квадратных ширинок. Нижняя часть глав и верхний пояс храмового куба декорированы поясом килевидных кокошников. Центральную главу венчает луковичное завершение с золочёным крестом на подкрестном шаре. Малые главки по углам четверика повторяют в уменьшенном виде главную. Куб храма разделяется междуэтажным пояском в виде упрощённого антаблемента, разорванного в центре трёхчастного фасада, разделённого встроенными трехчетвертными и полуколоннами упрощённого тоскано-дорического ордера. Углы храма также закреплены трёхчетвертными колонками. В верхнем ярусе храма каждое из прясел прорезают большие окна, в средней части – сдвоенные, с лучковыми перемычками и украшенные наличниками с колонками по краям и барочными завершениями – очельями в виде картушей. Архитектурное оформление трапезной, перекрытой на два ската, аналогично храмовому.

Все элементы оформления Вознесенского собора – кокошники в основаниях барабанов глав и завершении объема храма, луковицы глав, крыльца-сени, пучки полуколонн, пышные очелья наличников – имеют прямые аналоги в архитектуре Руси. Тем не менее в излишней правильности всех пропорций здания чувствуется классическое воспитание автора, отчего архитектурное убранство храма создает эффект декорации.

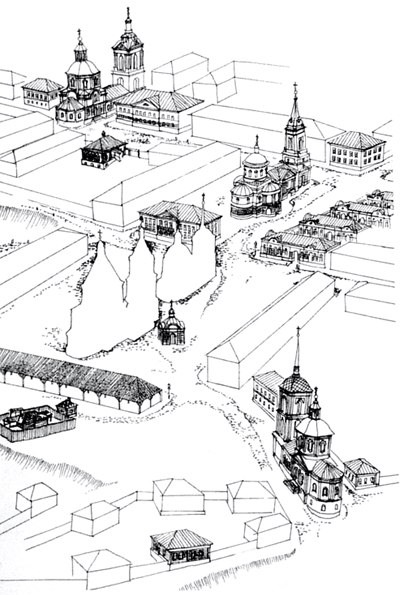

Вознесенский собор прекрасно «держит» застройку центральной части Ельца, собирает её вместе с рассыпанными вертикалями храмов города в одно целое. Собор ценен и как важнейший элемент градостроительной структуры Ельца, и как образец высокой строительной культуры России середины XIX в.

В годы советского безвременья собор пострадал меньше других храмов, сохранив свою красоту и величие. Сегодня панораму Ельца и его духовную жизнь невозможно представить без соборного храма Вознесения Господня, который, как и город, имеет интересную историю.

Вознесенский приход, который в начале своей истории не являлся соборным, возник, скорее всего, в 1680-х гг., так как храм во имя Вознесения Христова ещё не значится в переписной книге В. Сухотина 1678 г., а впервые упоминается в писцовой и межевой книге Тихона Камынина 1691-1693 гг. В 1745 г. Вознесенская церковь пострадала от пожара, после чего была «возобновлена и украшена». [2]

Под возобновлением имеется в виду, видимо, построение в следующем 1746 г. новой каменной церкви во имя Вознесения Христова, на что указывает историк Орловской епархии Г.М. Пясецкий, ссылаясь на несохранившиеся ведомости храма за 1783 г. [3] В это время при Вознесенской церкви «имелась» писцовая земля в трёх участках — 90 десятин на реке Дон, 40 десятин общего владения с городской Успенской церковью близ г. Ельца и участок земли в общем владении с елецкими ямщиками, которые не допускали причт до пользования землей, вследствие чего в 1789 г. спорное дело об этом рассматривалось в Верхнем земском суде. В приходе у Вознесенской церкви в указанный период числилось по исповедным ведомостям 126 дворов.

К 1760 г. церковь Вознесения Христова уже считалась древней, а находившаяся при ней трапезная церковь св. Николая Чудотворца была тогда крайне «ветха и с расщелинами в стенах». [4] Тогда же по ходатайству купца Семёна Епифаньевича Калашникова указом из Воронежской духовной консистории от 13 июня 1760 г. было разрешено на месте обветшавшей трапезной церкви построить новую, большую в размерах, с приделами св. Николая Чудотворца и св. Димитрия Ростовского, а также новую каменную колокольню. [5] Указ из Воронежской духовной консистории по благословению Преосвященного Кирилла на постройку был выдан 13 июня 1760 г., а закладка нового трапезного храма с колокольней совершена елецким протопопом Афанасием Козьминым 11 июня того же года. Вскоре строительство было завершено, а в 1772 г. ввиду «тесноты» Воскресенского собора статус соборной церкви Ельца был передан Вознесенской церкви. [6]

О местонахождении, размерах и планировке Вознесенского храма можно судить по изображению его на плане Ельца 1809 г., где ещё до сооружения нового собора показано место предполагаемого строительства и старая Вознесенская церковь. [7]

В 1804 г. в церкви, кроме главного престола в честь Вознесения Господня, действовали тёплые приделы «св. Чудотворца Николая, Димитрия Ростовского и Смоленския Богородицы» — на втором этаже трапезной. [8]

Существует предание, что в древности на месте Вознесенской церкви было кладбище и храм во имя свв. Кирика и Иулиты. Об этом писали И.И. Уклеин и Е.И. Назаров, ссылавшийся на воспоминания старожила И.И. Исаева. [9] В 1967 г. при настоятельстве архимандрита Исаакия (Виноградова) в память этого храма «ревнителями родной елецкой старины» был даже сооружён киот с иконой святых мучеников, находящийся ныне на правой стороне соборной трапезной. Однако ни в одном из известных сегодня документов XVII или XVIII в. храм свв. Кирика и Иулиты не упоминается.

Будучи в начале XIX в. главным храмом быстро развивающегося Ельца, Вознесенская церковь уже мало соответствовала «цветущему состоянию города» и не удовлетворяла назначению соборного храма. Поэтому вопрос о строительстве новой каменной соборной церкви был поднят в 1800 г., и тогда по инициативе церковного старосты Фёдора Сафроновича Попова начался сбор денег на «обширный по размерам и красивый по архитектуре новый соборный храм». Сразу после принятия решения о строительстве нового собора ктитор Ф.С. Попов стал заготавливать камень для постройки. В 1815 г. старостой Василием Степановичем Петровым у епархиального начальства была испрошена сборная шнуровая книга, которую выдал для сбора пожертвований на постройку собора Преосвященный Досифей, епископ Орловский. До 1821 г. было собрано только 10000 руб.

Первый проект нового соборного храма Ельца был разработан в 1824 г. в стиле «итальянской архитектуры». [10]. В плане храм должен был иметь размеры 104х39 м, но дальше одобрения проекта епископом Орловским Гавриилом дело не пошло. Тем временем сбор денег на постройку хоть и медленно, но продолжался.

В 1841 г. харьковский архитектор Данилов выполнил новый проект в «византийском и частично итальянском вкусе», который 26 февраля того же года был представлен Орловскому архиерею. 16 марта проект одобрила Орловская губернская строительная комиссия, после чего он был отправлен в Синод. 11 июня 1841 г. Святейший Синод слушал полученное 2 июня 1841 г. «доношение Преосвященного Евлампия, епископа Орловского, коим испрашивалось разрешение строительства в г. Ельце вместо обветшавшего и невместительного нового каменного собора». Одновременно были рассмотрены чертежи, одобренные Орловской губернской строительной комиссией, и переданы в следующую инстанцию — в Комиссию проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Там 25 августа 1841 г. новый проект елецкого собора получил следующую оценку: «Размеры онаго по приложенному масштабу в огромном виде, ни мало не сообразным с числом прихожан 814 душ, из числа коих половину только можно почитать постоянными посетителями собора». [11] Размеры собора согласно проекту должны были составить: «длина самой церкви … в 31, ширина в 11 и 16 сажен, а вышина с главою 22 сажени. Длина и ширина колокольни на 10, а вышина в 32 сажени; двери вышиною в 8,5, шириною в 3 аршина. Каковые размеры в сравнении с другими церквами и с пространством, потребным по настоящей надобности, столь огромны, что полагать надобно, что масштаб приложен не следующий к сим чертежам. При том и способы на постройку… не представляют возможность совершить столь огромное предприятие». [12] Таким образом, комиссия усомнилась в правильности приложенного к чертежам масштаба и возможности построить в Ельце такой большой храм, хотя, как показала история, в действительности здание собора было выстроено ещё больших размеров. Комиссия выразила сомнение в возможности собрать необходимые для строительства средства и в качестве примера приводила церковь, построенную в Санкт-Петербурге длиною с колокольней в 25 и шириною в 12 саженей, на которую ушло почти полмиллиона рублей ассигнациями. Смета же на строительство соборного храма Ельца по предложенному проекту составляла 564 256 руб. [13]

Казалось бы, вторая неудача с проектом должна была охладить строительный пыл ельчан. Однако не зря ходят легенды о хватке и напористости елецких купцов. Видно, их желание построить в родном городе новый собор, да не просто какой-нибудь, а так, чтоб и губернским городам завидно стало, подкреплённое, как сейчас говорят, «финансовыми возможностями», было столь велико, что вопрос всё же решился в лучшем для Ельца смысле.

29 сентября 1841 г. обер-прокурор и кавалер граф Николай Александрович Протасов на заседании Синода предложил возвратить неодобренный проект и выполнить новый с приложением к нему сметы. Вследствие этого комиссия отклонила проект харьковского архитектора Данилова и рекомендовала «при переделке проекта … по высочайшему повелению в точности соблюсти древний византийский стиль, приняв в соображение чертежи, изданные на сей конец архитектором Тоном». [14]

Тем временем в 1841 г. ктитором собора был избран купец Иван Герасимович Петров (1798-1862). Новый соборный староста в мае 1842 г. отправился в Москву просить самого К.А. Тона — архитектора Двора Его Императорского Величества — выполнить для Ельца проект соборного храма. История не сохранила подробности их беседы, но, видно, доводы ельчан, решивших отвлечь от дел знаменитого зодчего, обласканного заказами императорского двора и столичной знати, были вескими… Вскоре вопрос о месте постройки соборного храма и архитектурном проекте был решён. К 23 июня 1843 г. К.А. Тон разработал проект собора, а 27 июня т. г. он был представлен в Святейший Синод.

Как и следовало предполагать, проект был одобрен во всех инстанциях и высочайше утвержден 25 ноября 1843 г. При этом император Николай Павлович повелел «объявить архитектору Константину Тону за красоту сего проекта монаршее благоволение». [15]

Согласно проекту К. Тона общая длина здания собора составляла 132 аршина, в том числе колокольни 19 аршин, трапезной и храма соответственно 38 и 48 аршин, главный алтарь — 14 аршин. Высота храма с крестом — 105 аршин (74 м) — более чем в полтора раза превосходила высоту храма по отвергнутому ранее проекту. Высота колокольни с крестом должна была составить 115 аршин. По составленной тогда же смете возведение храма вчерне без отделки составляло 210 521 руб. 44,5 коп. [16] Полная смета предполагала затраты в размере 564 256 руб. ассигнациями, а постройка собора по плану должна была окончиться через 7 лет. Кирпича для строительства было потребно 10 430 000 шт. [17]

Синод, возвращая 31 декабря 1843 г. Орловскому епископу Евлампию смету и высочайше утверждённый проект, рекомендовал «по огромности и важности предположенных работ» создать «строительный комитет из благонадёжных духовных лиц; почётнейших граждан и опытного архитектора», снабдить комитет инструкциями и шнуровыми книгами. В созданный комитет кроме старосты были назначены настоятель Елецкого Троицкого монастыря архимандрит Флавиан и благочинный города, протоиерей собора Пётр Малишевский, а также именитые елецкие купцы.

В 1844 г. последовало прошение ельчан об учреждении вместо созданного комитета должности строителя собора с двумя помощниками, так как это было удобнее для ведения практических работ. А 10 декабря 1844 г. Елецкое градское общество «вследствие полученного от высшего начальства разрешения в строители соборной церкви в г. Ельце» избрало елецкого второй гильдии купца Ивана Герасимовича Петрова. В помощники — третьей гильдии купца Ивана Ларионовича Попова и купеческого сына Ивана Ивановича Уклеина.

К началу строительства в наличии было всего 30 тысяч рублей плюс доход от 50 дес. земли, находившейся к югу от города — за р. Лучок, тогда как общая смета была почти в 20 раз больше. За апрель-июль 1844 г. было собрано ещё 35 тыс. руб. [18]

В марте 1845 г. строитель И.Г. Петров получил в Орле план, фасад и смету на постройку собора, а вместе с тем и 2 шнуровые книги для записи пожертвований. Первым записался в книгу и пожертвовал 2000 руб. ассигнациями сам Иван Герасимович. Его помощник И.Л. Попов также отдал на строительство 2000 руб., другие жертвователи за три дня — 6415 руб., а купец М.И. Лавров — 10 000 руб.

Подрядчиком на каменные работы по строительству собора выступил бывший государственный крестьянин из с. Доброго Богословской волости Владимирской губернии, липецкий купец третьей гильдии Фаддей Маркелович Шилов. Договор был заключён 17 марта 1845 г. при полной гласности. Условия оговаривались в присутствии прихожан, граждан Ельца из 60 лучших домов. Шилов подрядился «выстроить сей соборный храм по проекту плана и фасада Высочайше утверждённому, ныне ему предъявленному, под надзором архитектора, своими рабочими людьми из доставленного ему от строителя и помощников его материала, по всем правилам прочности и чистоты. Начать ему работу сего года, по вскрытии весны таким порядком:

1-е. Выкопать ямы и канавы под бут мерою в глубину и ширину по указанию архитектора ему, Шилову, своими рабочими людьми, за что и по договору получит по 76 и 3/4 коп. серебром за каждую кубическую сажень и отвалит от канав к стороне.

2-е. Набутить оное крупным возовым камнем пятивершковой толщины или более или менее, цена за работу с кубического саженя по 3 руб. 14 коп. серебром.

3-е. На цоколь стесать камни хорошим мастерством и поставить самый цоколь на место как следует вышиной по местоположению и по проекту и назначению архитектора, и если будет потребно, то под алтарями сделать выходы со сводами и выходными дверьми, цена с куб. саженя 10 руб. серебром.

4-е. Кирпичную кладку производить ему, Шилову, от цоколя до верхнего карниза по своды в настоящем храме и той же вышины колокольни равно и трапезы вверх на 15 сажень: за каждую же положенную в дело тысячу кирпича казённой меры или московского формата получить ему, Шилову, 1 руб. 71 коп. серебром.

5-е. От сего верхнего корпуса вышеизложенных 15 саженей производить кладку кирпичей, как то: своды настоящего храма с пятью главами и колокольни вверх до окончания и совершения всей кладки, не отступая ни в чём от проекта, со всей предосторожностью к прочности, получить ему, Шилову, также с каждой положенной ему тысячи кирпичей по 3 руб. серебром.

6-е. Где по фасаду должно будет употреблять белый камень, то за обделку оного и положения как следует на место получить ему 28 руб. 1/2 коп. серебром.

7-е. Если что будет сделано им неисправно и потребуется переделка, то производить оную, не полагая за то никакой особой платы.

8-е. Материалы, нужные при построении церкви, как то: по требованию его подмостки, леса, шайки, перелазы, скребушки, лопаты и ломы строитель обязан доставить Шилову.

9-е. Подмостки и леса устраивать подрядчику его рабочими людьми, и если по окончании работ угодно будет строителю разобрать оные, как должно, то всё это сделать ему безденежно.

10-е. На сию постройку обязан он, Шилов, иметь и поставить мастеров-каменщиков не менее сорока человек, а когда потребно будет, то число их без замедления удвоить.

11-е. Деньги за работу получать ему, Шилову, от строителя и его помощников таким порядком: при написании контракта сего в задаток 285 р. 71 коп. серебром, а затем уже по успеху строения и по окончании каждого года постройки из суммы, какая будет им действительно заработана, получить только три части, а четвертую оставлять ежегодно в обеспечение церкви, причисляя эти части от одного года к другому до окончания всей подряженной выстройки церкви и колокольни. По окончании же работы церкви и колокольни в должной исправности мастерства его, когда окажется всё благополучно, то получить и сии четвертые части денег в два года сполна.

12-е. Буде, он, Шилов, не окончив строение церкви, по воле Божией умрёт, в таком случае обязан окончить это строение его родной зять Владимирского уезда, села Добринского, казённый крестьянин Авраам Григорьев сын Петров, который и оставшиеся деньги в обеспечении церкви должен на том же основании получить. Сей контракт одобрен и просмотрен гражданским головою Сергеем Дмитриевичем Русановым, как усердным к сему построению сего храма доброжелателем». [19]

Для обеспечения стройки водой ещё один подрядчик — московский механик Николай Скаткин — предложил устроить водоподъёмную машину с конным приводом. Воду предполагалось брать из ключей на берегу р. Сосны. Производительность машины должна была составить 1000 ведер в час.

24 апреля 1845 г. была начата разборка фундаментов стоявшей ранее рядом с Вознесенским храмом Успенской церкви, «давно уже несуществующей древней церкви», разобранной в начале ХIХ в. Новый собор должен был занять часть территории Древне-Успенской церкви. Потом разобрали колокольню старого Вознесенского храма и два придела трапезной. За последующие 9 дней была полностью подготовлена строительная площадка, а со стороны склона подсыпана земля, в результате чего каменная часовня на братской могиле ельчан оказалась засыпана на половину высоты, для спуска к ней были сделаны каменные ступени и кованая сень. [20]

15 мая 1845 г. началась постройка нового елецкого соборного храма под наблюдением известного архитектора Ивана Иосифовича Вальпреди, жившего в Воронеже. Он произвёл разметку фундаментов, увязав осевую линию собора с осью улицы Орловской.

Торжественная закладка первого камня под апсиду главного алтаря состоялась 29 июня 1845 г. При этом присутствовали военный губернатор г. Орла и орловский гражданский губернатор генерал-майор князь П.И. Трубецкой, которому пришлось на месте разбирать протест городского архитектора И.И. Померанцева, не согласившегося с «передвижкой» собора вверх по улице Орловской. Дело в том, что строителем было принято решение заложить собор чуть западнее, так как причт старой Вознесенской церкви попросил сохранить храмовую часть, попадавшую под место строительства, для продолжения в ней церковных служб во время постройки нового собора. Кроме того, на склоне в 37 аршинах от алтарей нового храма открылись «в разном направлении подземные прокопы, существовавшие в древности и служившие, вероятно, тайными ходами жителей города Ельца к реке Сосне в монгольское нашествие, как это известно было здесь и по преданиям». Открывшиеся «подземелья» были, скорее всего, остатками старых погребов на месте древних построек, погибших при пожаре 1769 г. Пясецкий называет их не подземным ходом или тайником, а «кладовыми выходами, в которых издавна положены были казённые разные воинские орудия ветхие», то есть подвалами. [21] Позднее часть из хранившихся в подземельях воинских припасов – «чеснок» и «бомбы» перекочевали в подвалы построенного Вознесенского собора. Подобного рода подвалы строений XVII — первой половины XVIII в. с остатками хранившихся в них сельхозпродуктов были обнаружены в 2005 г. на улице Октябрьской, недалеко от Красной площади.

Тогда же губернатор Трубецкой «лично осматривал место, где предположено устроить соборный храм, и нашел, что по случаю открывшихся близ места построения сего храма существовавших некогда, вероятно, подземных выходов, необходимо начать построение храма в некотором отступлении от образовавшихся там ям … отступление от упомянутых ям приблизило постройку к месту уличному. [22]

В результате Трубецкой не внял доводам Померанцева и взял ответственность за нарушение генплана на себя. Закладка собора на новом месте состоялась западнее ранее предполагавшегося места. В основание его была заложена памятная медная доска, гласившая: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во основание Елецкого Вознесенского Собора. В царствование Императора Николая Первого. В присутствии Военного Губернатора города Орла, князя Петра Ивановича Трубецкого. Июня 29 дня 1845 года».

Земляные работы провели быстро, за май-июль 1845 г. Всего было вынуто 452 кубических сажени грунта (около четырех тысяч кубометров). Кроме подземелий на Красной площади вокруг места, где стояли две старинных церкви, были вскрыты древние захоронения: «При выемке земли из канав собрано человеческих костей, похороненных в давно минувшее время, 24 воза, которые отвезены на градское кладбище и по совершении над ними заупокойной литургийной службы похоронены в двух больших могилах…»

Однако в начавшийся процесс закладки фундамента вмешался архитектор Вальпреди, который усомнился в способности подрядчика вести такую крупную стройку, так как устройство фундаментов Фаддей Маркелович Шилов организовал по старинке. В траншею забрасывался бутовый камень и заливался известковым раствором. Для такого громадного здания, каким был запроектирован Вознесенский собор, требовалось явно более прочное устройство фундаментов. Вальпреди остановил работы, приказал выбросить из траншей весь бут и стены фундаментов возводить из тёсаного «возового» камня. Шилов от дальнейших работ был отстранен. Вскоре он заключил новый договор — на этот раз с братиею елецкого мужского монастыря на возведение каменного Троицкого собора, и хотя постройка была значительно меньше Вознесенского собора, она рухнула после возведения сводов. После этого Фаддей Маркелович Шилов скоропостижно скончался. А на строительстве Вознесенского собора его место занял Макар Андреевич Платонов — крестьянин Владимирской губернии. Он оказался честным человеком, опытным и искусным мастером. Вместе с сыном Григорием Макаровичем они 28 лет вели кладку собора, завершив её устройством куполов в 1873 г.

В основание собора было уложено 25 тысяч штук «крупного возового камня», в том числе из разобранных фундаментов Успенской и трапезной части Вознесенской церквей. Всего же в фундамент собора до уровня земли было заложено 50 тысяч крупных камней.

Торжественная закладка собора по церковному чиноположению Высокопреосвященным Смарагдом, архиепископом Орловским, состоялась 22 августа 1845 г. — в годовщину коронования государя императора Николая Павловича.

В 9 часов утра колокол возвестил начало торжества. В 10 часов торжественным перезвоном в 17 церквах Ельца начался крестный ход духовенства с иконами в Покровскую церковь, где литургию совершал Высокопреосвященный Смарагд, архиепископ Орловский, с архимандритами монастырей: Елецкого — Флавианом и Задонского — Иларием, соборным протоиереем и прочим духовенством. После молебна крестный ход двинулся к месту постройки собора.

Высокопреосвященный Смарагд вложил в большую чугунную доску с позолоченными буквами малый серебряный ковчежец со святыми мощами и закрыл их малою плиткой. Надпись на чугунной доске гласила: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На сём месте собственноручно водружён Животворящий Крест Господень, во основание Соборнаго храма, созидаемаго христолюбивыми города Ельца гражданами, во имя Вознесения Христа Спасителя, в царствование Благочестивейшаго Государя Императора Николая 1-го, Преосвященнейшим Смарагдом, Архиепископом Орловским и Севским, в управление Орловскою губерниею Губернатора Петра Ивановича Трубецкаго, при Городничем города Ельца Георгии Александрове Холодович, при Елецком градском голове Сергие Димитриеве Русанове, при строителе сего храма Иване Герасимове Петрове, в присутствии многочисленнаго народнаго собрания. В лето 1845 августа в 22 день в память святаго мученика Агафоника и иже с ним и торжественнаго воспоминания Коронования Его Императорского Величества. Зачный же сие дело благое, той и да совершит его ко славе своей и ко спасению всех православных христиан». Доска с надписью была положена на камень с углублением в виде чаши, в которую положено было множество разных монет. [23]

Потом архиепископ Смарагд водрузил кресты на местах пяти имеющих быть престолов. По окончании службы в доме Желудковых состоялся обед для полутораста человек, после которого был сбор пожертвований на постройку собора. Пожертвовали: С.Д. Русанов — 3 500 руб., Я.А. Талдыкин — в десять лет по 175 руб., И.Г. Петров — в один год 1000 руб., И.Л. Попов — в восемь лет по 1000 руб., П.А. Талдыкин — в 10 лет по 105 руб., и др., кто сколько мог, — 1 834 руб. 5 коп. асе. В кружки и тарелки положено было в этот день 623 руб. 13 коп. асс.

К 15 октября 1846 г. по бутовому основанию на 2/3 был выложен цоколь «из дикого камня с надлежащею оного притескою и с укреплением железными скобами. Камни имели длину 1-2 и более аршина и соразмерную с этим ширину и высоту. В подвальном этаже устроены были столбы для свода арок … приготовлено до миллиона кирпича». [24]

Уже в первый год для нужд стройки у разных заводчиков было закуплено девятьсот тысяч штук кирпича. В дело также пошло почти 250 тысяч кирпича и половняка, полученного от разборки колокольни и трапезной старой Вознесенской церкви.

Первые годы работы велись при постоянном надзоре архитектора И.И. Вальпреди. В мае 1848 г. за постройкой наблюдал уже елецкий городской архитектор Померанцев. В этом году строительство продолжалось до 22 сентября и было остановлено из-за сильных дождей. К зиме 1849 г. работы остановились: не было денег, но шла заготовка кирпича. Для обеспечения строительства кирпичом И.Г. Петровым между дорогой на Орёл и Александровской слободой был устроен кирпичный завод, который выпускал от 500 до 700 тысяч кирпича и за счёт продажи бракованного кирпича давал до 2000 руб. дохода. Добротный кирпич шёл на постройку собора, а выбракованный продавался городским обывателям. Производством кирпича для собора ведал один из помощников строителя: сначала И.И. Уклеин, оставивший нам свои записки, а с 1848 г., — Иван Никитич Ульянов. Для увеличения сбора пожертвований на сооружение собора был открыт сбор средств в Москве, Петербурге и на Нижегородской ярмарке. Деньги на строительство поступали и от принадлежавшей собору земли, которой к 1860-м гг. числилось 268 дес.